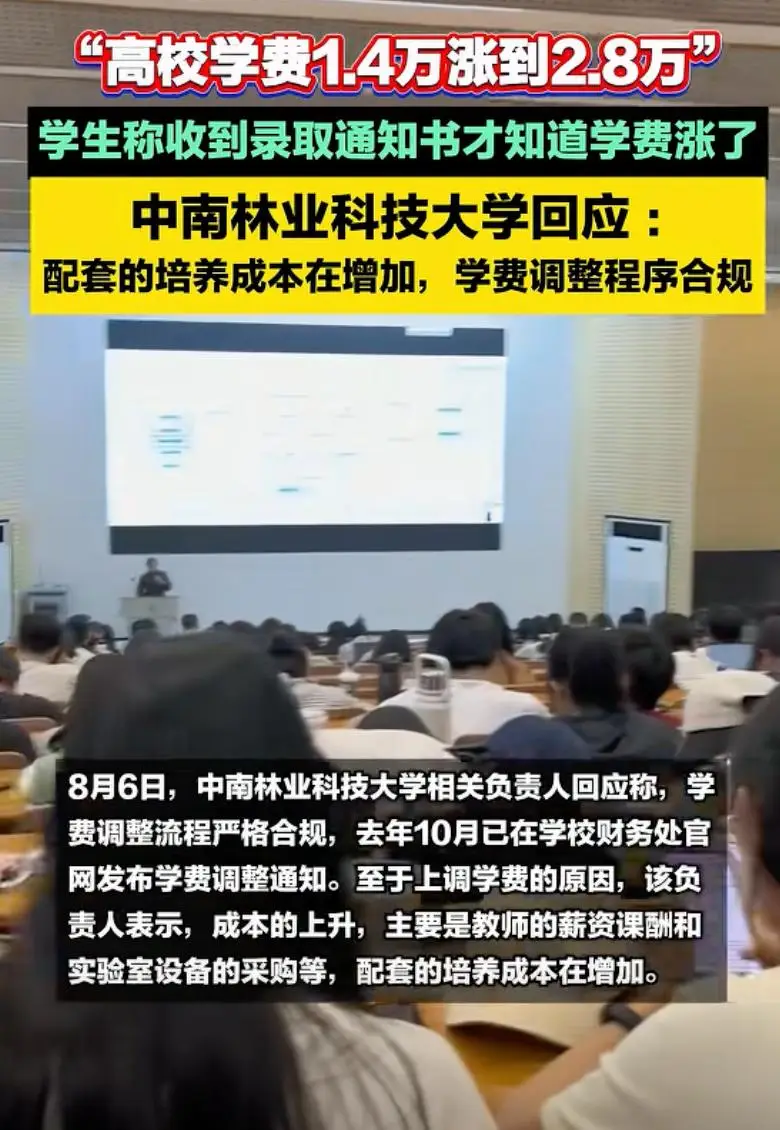

湖南一高校学费1.4万涨到2.8万,录取后才通知!校方:你们自己不会查?

学费1.4万涨到2.8万,录取后才通知!校方:你们自己不会查?

有时候,最大的傲慢,不是耀武扬威。

而是一句云淡风轻的“我通知了”。

因为藏在你看不到的角落,却要求你必须看到。

01

这个八月,本该是刘悦和同学们最开心的日子。

金榜题名的喜悦,足以冲淡备考时的所有疲惫。

中南林业科技大学,一所不错的学校,录取通知书拿在手里沉甸甸的。

未来仿佛一幅画卷,正在缓缓展开。

直到她看到附带的那张缴费须知。

白纸黑字,写着学费:2.8万元/年。

刘悦的大脑嗡的一声。

她使劲眨了眨眼,以为自己看错了。

不对啊。

她报考前,特地查过。

无论是往年的标准,还是小红书、知乎上的经验分享,都清清楚楚写着1.4万。

她不死心,赶紧去问了其他被录取的同学。

结果,大家都被这个数字砸蒙了。

从1.4万到2.8万,直接翻了一倍。

这笔钱,对很多家庭来说,不是一笔小开销。

这不是买白菜,价格说变就变。

这是高等教育,是关乎一个人几年光阴和未来前途的重大选择。

更让刘悦们感到憋屈的是,自己就像一个傻子,被蒙在鼓里,兴高采烈地走进了别人设好的局。

她们感觉自己被耍了。

愤怒和困惑,像潮水一样涌来。

一个巨大的问号,悬在所有新生的头顶:

到底发生了什么?

她们开始疯狂地回溯每一个环节,试图找到问题的根源。

很快,线索出现了。

学校官网在2024年10月1日发布的招生简章,是所有报考的起点。

关于学费,简章里没有明确数字。

只有一行小字:“具体学费标准以……文件为准。学费标准如有调整,请以最新文件为准。”

当时,谁会在意这句看似“官方套话”的表述呢?

大家默认,就是和去年一样的标准。

可魔鬼,就藏在这句“最新文件”里。

有同学顺藤摸瓜,挖出了一个惊人的事实。

就在招生简章发布仅8天后,2024年10月9日,一份名为《关于调整我校部分非全日制专业型硕士研究生学费标准的通知》的文件,悄然上线了。

这份文件,精准地将刘悦报考的专业学费,从1.4万调整到了2.8万。

问题是,这份决定无数考生命运和钱包的文件,发布在了哪里?

不是研究生院官网。

不是研招网。

甚至不是学校首页的显眼位置。

它被放在了学校“计划财务处”的官网上。

一个除了本校财务人员和报销的学生,几乎无人问津的地方。

让一个正在千军万马中挤独木桥的考研人,去时刻刷新一个大学的财务处网站,这是何等的荒谬?

这就像在买房的时候,房价变动的通知,不贴在售楼处,却贴在了物业公司的厕所里。

然后还反问你:你怎么不去看呢?

02

事情发酵后,学生们的不满情绪彻底爆发。

她们打了12345热线,找了湖南省教育阳光服务平台。

她们的诉求很简单:学校没有尽到有效的告知义务,这是对学生知情权和选择权的公然漠视。

有学生直接引用规定:“高等学校在招生简章中必须注明研究生学费具体标准”。

显然,一句模糊的“以最新文件为准”,并不能满足“注明具体标准”的要求。

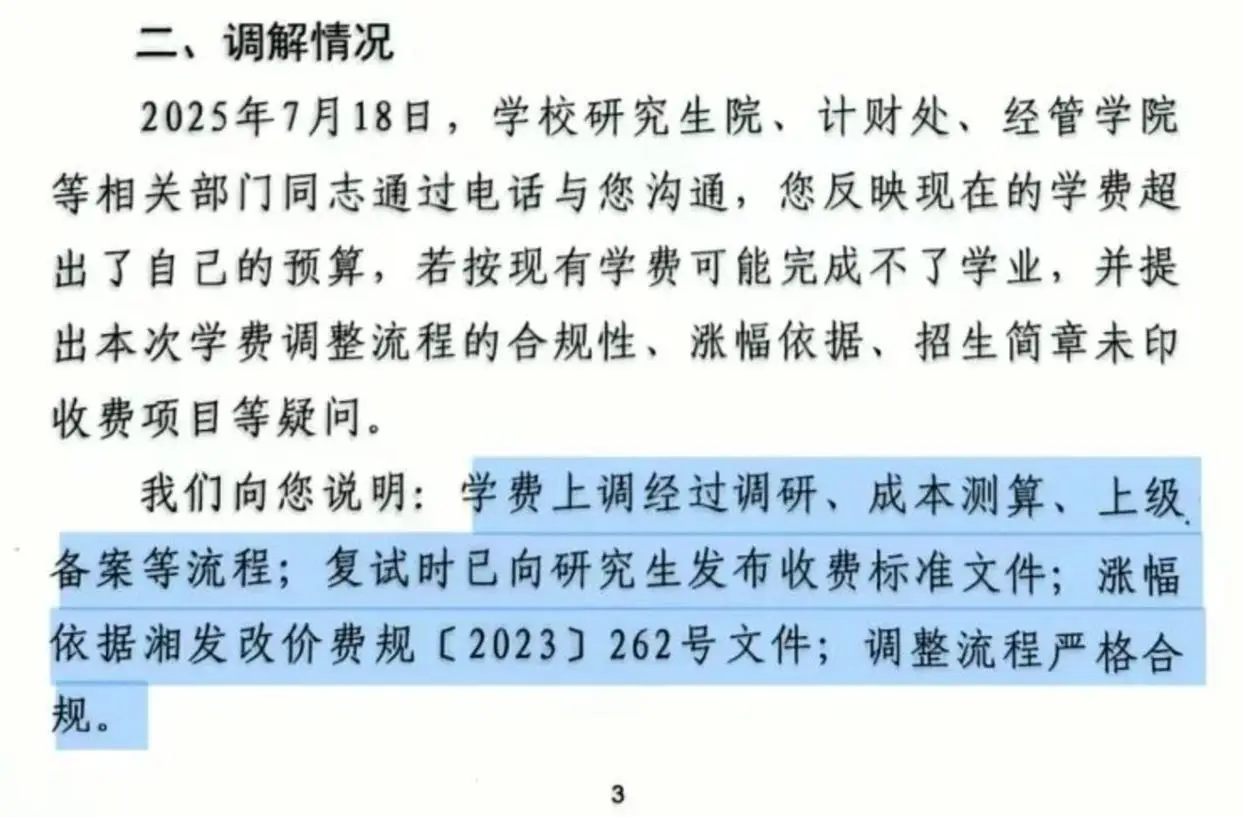

面对汹涌的质疑,校方的回应来了。

总结起来,理直气壮,滴水不漏。

第一,我们程序合规。

学费上调是经过了调研、成本测算、上级备案的,完全符合流程。

第二,我们早就通知了。

招生简章里提示了“如有调整,以最新文件为准”。

财务处网站10月9日就挂出来了。

今年3月的复试方案里也提到了这个文件名。

录取通知书里更是写明了价格,保证你入学前肯定知道。

你看,我每一步都做了,你要是不知道,那是你自己的问题。

当有记者打电话去财务处询问,为什么不把这么重要的通知放在研究生院官网?

工作人员的回答,更是堪称经典。

“哪个学校的学费收费这块不是放到财务处的?”

“财务处也是学校官方平台。”

“学生完全可以通过咨询研究生院、学院或财务处等多个部门来获取学费信息。”

听听这话里的意思。

信息,我给了。

平台,是官方的。

你自己找不到,不主动问,赖谁?

一位学院负责人说得更“坦诚”:

“学生只要稍微关心一下(就能知晓)。”

“稍微关心一下”,这六个字,真是充满了居高临下的冷漠。

它把所有责任,都推给了势单力薄的学生一方。

仿佛学生们在备考期间不去看财务处的犄角旮旯,就是“不关心”自己的前途。

这种逻辑的可怕之处在于,它用“程序正确”的外衣,包裹着“实质不公”的内核。

它把人与人之间的沟通,异化成了一场信息检索能力的竞赛。

赢家,永远是制定规则、并手握信息发布权的那一方。

他们永远正确,永远有理。

他们忘了,学校首先是教书育人的地方,不是一个冷冰冰的衙门。

通知的意义,在于“告知”,在于让对方“知道”。

而不是发出去就算完成任务,不管对方死活。

把告知义务,偷换概念成学生的查询义务,这本身就是一种深入骨髓的懒政和傲慢。

03

这个世界上,有一种“恶”,比明目张胆的使坏更伤人。

那就是,程序上的天衣无缝,和情理上的冷酷无情。

中南林业科大的这次风波,绝非孤例。

它撕开的,是当下社会一种普遍存在的“陷阱”。

一种“我按规矩办事,你后果自负”的制度化冷漠。

你一定也经历过。

办一张健身卡,销售把合同翻到最后一页让你签字,你问前面几十条写的啥,他笑呵呵地说:“都是标准条款,没事的。”

等你不想续卡了,才发现合同里用最小号的字体写着“到期自动续费,如需取消需提前90天书面申请”。

你想去注销一个APP账号,翻遍了所有设置,都找不到入口。

最后在“帮助与反馈”的最深处,发现需要手持身份证拍照、填写复杂表格,再邮寄到某个你听都没听过的地址。

你买了一份保险,业务员说得天花乱坠,这也赔那也赔。

真出了事,理赔员拿着放大镜,指着免责条款里一句比绕口令还复杂的话告诉你:对不起,您这种情况,属于除外责任。

这些机构和商家,都和那所大学一样“聪明”。

它们从不违法,只是把关键信息,藏在最不起眼的地方。

它们利用信息不对称,利用普通人的思维惯性和信任,设置了一个又一个“合法”的圈套。

你掉进去了,它们会摊摊手,一脸无辜:

“条款里写着呢,是你自己没看清。”

“官网上挂着呢,是你自己没找到。”

这种行为,比赤裸裸的欺骗,更让人无力和愤怒。

因为它让你有苦说不出,让你在规则面前,像一个笨拙的小丑。

它在不断地告诉我们一个残酷的真相:

在这个时代,信息本身,就是一种权力。

而对信息的刻意隐藏和模糊,就是一种权力的滥用。

04

一个人,一个组织,什么时候会变得不可理喻?

大概就是当他完全“对事不对人”的时候。

当他眼里只有流程、规定、文件,而没有活生生的人的情感、处境和诉求时。

那份躺在财务处官网的涨价通知,伤害的不仅仅是学生的钱包。

它伤害的,是一所大学在千万学子心中的信誉。

它动摇的,是教育本该拥有的温情与关怀。

校方在回应里,还提到了涨价的原因:教师薪酬涨了,设备要更新,培养成本在增加。

听起来,似乎很有道理。

但涨价,和如何告知涨价,是两个截然不同的问题。

成本可以计算,但人心无法量化。

一个连学费变动都不能做到坦荡、清晰、第一时间在最核心渠道告知学生的学校,你如何让学生相信,你能把多收的学费,都用在“提升培养质量”上?

信任的基石,一旦崩塌,再想重建,难于登天。

这件事,也给我们每一个普通人敲响了警钟。

在规则越来越复杂的现代社会,我们不能再当一个“老实”的接收者。

我们必须主动成为一个“精明”的探寻者。

那么,又该怎么做呢?

第一,放弃“想当然”的惯性思维。

不要以为去年的价格,今年就还是一样。

不要以为口头承诺,就等于板上钉钉,越是重要的决定,越要看到白纸黑字的明确说法。

第二,培养“交叉验证”的核查习惯。

当一个信息来源模糊不清时,比如那句“以最新文件为准”,就要多长一个心眼。

去官网搜,去不同部门的网站看,打电话去问,想尽一切办法,把模糊地带变成清晰的实景。

第三,学会“锁定证据”的沟通方式。

所有重要的沟通,尽量用微信、邮件等可以留下文字记录的方式。

电话沟通后,可以发个信息确认一下。这不仅是保护自己,也是倒逼对方为自己的言行负责。

说到底,我们都要学会用规则来保护自己。

而不是被动地,被规则所伤害。

回到这次学费风波。

校方或许赢了程序,但输掉了人心。

当一所大学,需要学生拿着放大镜去寻找和自己利益攸关的信息时,这所大学的教育,或许已经出现了问题。

因为教育的本质,是启迪,而不是算计。