美国芯片“后门”藏得有多深?英伟达伸头是一刀,缩头也是一刀

黄仁勋半年来的操心谋划,如今回过头来看,好像都扑了个空。

几个月的时间三次造访中国,在中美两国之间还会游说,终于解封芯片管控要重返中国市场。

但却没想到中方这边直接将芯片挡在海关,原因就是爆出这些芯片中留有“后门”。

这一步直接把黄仁勋搞懵了,他万万没想到解禁后的芯片迎来的不是疯抢,而是一记重拳。

而现在英伟达陷入了十分尴尬的境地,在自证清白上伸头是一刀,缩头也是一刀。

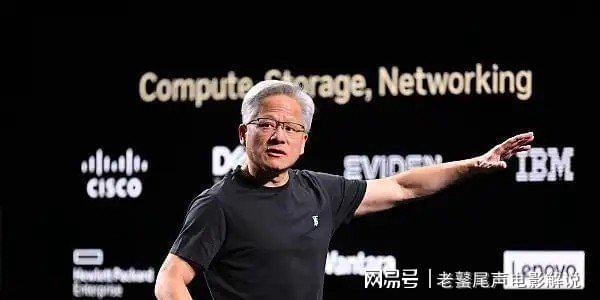

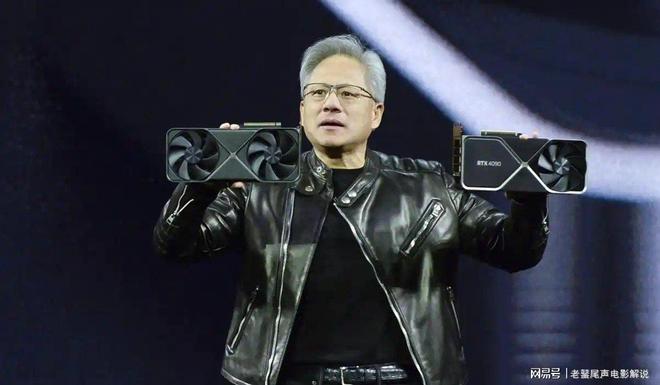

在刚过去的7月15日,英伟达CEO黄仁勋身着唐装现身北京链博会,宣布美国政府批准H20芯片对华出口。

这是他一年内第三次访华,此前在4月美国以“国家安全”为由禁止该芯片销售,导致英伟达单季度损失超10亿美元。

为了弥补损失的市场,黄仁勋只能亲自奔赴前线,妄想靠着中国市场回回血。

但此次解禁来得蹊跷,美国议员早在H20禁令期间就公开呼吁,要求出口芯片必须配备“追踪定位”功能。

果不其然,就在黄仁勋访华前,美方技术专家透露英伟达已掌握“远程关闭”芯片的成熟技术。

更值得玩味的是,H20芯片本是英伟达专为中国市场设计的“合规阉割版”,性能仅为旗舰产品的15%-30%。

美国政府此时松口,被业内解读为“以退为进”,既通过恢复销售缓解英伟达财报压力,又试图延缓中国国产替代进程。

但仅仅16天后,国家网信办就因H20芯片的后门风险约谈英伟达,要求其提交技术证明材料。

这场精心策划的“解禁戏码”瞬间演变成地缘技术博弈的导火索,而黄仁勋的各种谋划也都烟消云散。

而本质上,这几个月黄仁勋频繁访华,看似是为了推动商业合作,实则背后是美国政府与企业在利益与战略间的复杂权衡。

美国对H20芯片解禁,绝非单纯的市场行为,更多是出于政治与经济的双重考量。

这一举措反映出美国在对华科技遏制策略上的摇摆不定,也凸显了中国市场对英伟达的重要性。

而如今英伟达新品出现了问题,《人民日报》直接发出灵魂质问“英伟达,我该怎么相信你?”

面对中方质询,英伟达在8月6日深夜发布声明,强调芯片“无后门、无终止开关”。

但这种“自证”在技术层面几乎无解:H20基于英伟达Hopper架构设计,其底层代码和芯片架构高度封闭,外部机构难以进行实质性审计。

正如人工智能专家郭涛指出的,芯片设计的保密性天然阻碍监督,仅靠企业承诺无法满足国家安全审查的实证需求。

更深层的矛盾在于,要想自证清白,意味着英伟达必须向中国开放部分核心技术文档,这直接触犯美国《出口管理条例》的“长臂管辖”原则。

美国商务部近年来不断强化对半导体产业链的控制,甚至要求全球企业排查产品中是否含有受管制的美国技术。

在这种背景下,英伟达若公开H20设计细节,不仅可能泄露DLSS、NVLink等核心专利,还会被美国政府视为“国家安全威胁”。

这种“伸头一刀”的困境,本质上是美国将企业工具化的必然结果。

但英伟达之所以现在会陷入自证清白的困境,根源在于美国政府的科技霸权思维。

美国一方面想通过芯片出口获取经济利益,另一方面又担忧技术外流影响其战略优势。

这使得英伟达在中美技术博弈中成为尴尬的棋子,难以平衡双方利益。

那这也不意味着英伟达不自证清白就能搪塞过去,因为这缩一头,也是一刀!

如果英伟达拒绝自证清白,对中国市场而言,其信誉将严重受损,进而丧失中国这一重要市场。

中国市场一直是英伟达的重要营收来源,仅2025年第一季度,中国市场占英伟达营收的12.5%。

但在H20芯片“后门”风波爆发后,情况发生了变化。

中国有句古话“诚信为本”,英伟达现在表面一套背后一套,所面临的后果自己就要全部承担。

当英伟达在“自证”漩涡中挣扎时,中国市场已悄然完成对其依赖的“断奶”。

2025年上半年,华为昇腾384超节点单集群算力达到300PFlops,性能与英伟达最新超节点NVL72相当。

还有寒武纪思元590芯片推动公司单季度营收暴增4230%,首次实现盈利。

更具标志性意义的是,小鹏、蔚来等车企在新款车型中全面搭载自研芯片,彻底告别对英伟达车载解决方案的依赖。

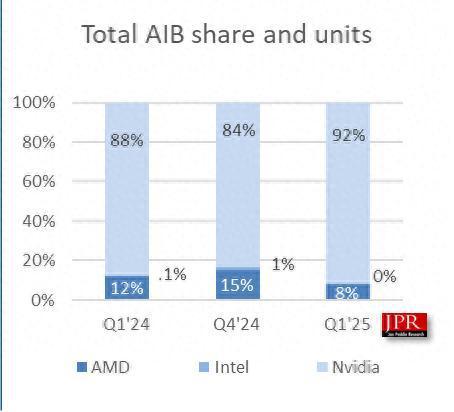

这种替代效应正在形成滚雪球效应:国内AI算力中心采购国产芯片的比例从2022年的5%跃升至2025年的40%,而英伟达在中国AI芯片市场的份额已从95%腰斩至50%。

更令英伟达焦虑的是,国产芯片不仅在性能上追赶,还在价格和生态适配性上建立优势。

比如地平线征程6芯片价格仅为英伟达Orin的60%,且已适配40余家车企的310款车型。

正如黄仁勋本人所言:“中国军方会出于风险考量而避免使用美国技术,更别说中国早已具备充足的计算能力”。

中国芯片产业的崛起,不仅是技术突破的成果,更是市场需求驱动与政策支持的结果。

国产芯片在性能、价格和生态适配性上的优势,正逐步打破英伟达的市场垄断。

这一趋势表明,中国在芯片领域的自主可控进程已取得显著成效,不再依赖外国技术。

如今这场技术博弈的终局正在显现:当美国试图通过芯片后门维持霸权时,反而倒逼中国构建起自主可控的技术生态。

英伟达的困境揭示了一个基本事实:在全球技术竞争加剧的背景下,跨国企业的战略空间正在被急剧压缩。

当国家安全考量压倒商业逻辑时,曾经畅通的全球产业链正在形成新的断层线。

对中国科技产业而言,这一事件再次验证了自主创新的必要性。

未来的竞争,将是完整技术生态之间的较量,而非单个产品或企业的比拼。