高考地理中的对流层大气

高考地理中“对流层大气”是一个非常重要的基础考点,主要考察其特点、现象以及与人类活动的关系。

一、对流层的基本特征

(核心考点)

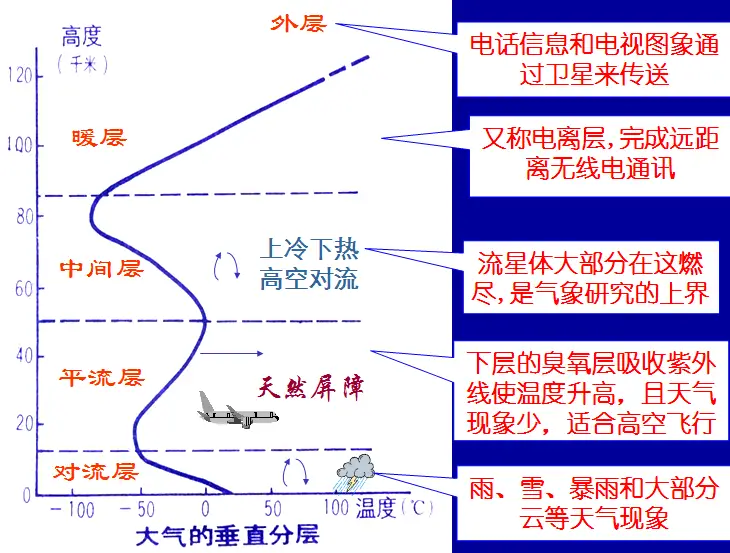

1. 位置与高度

(1)位于大气圈的最底层,紧贴地面。

(2)高度因纬度而异:低纬度地区(赤道附近)最高,约17-18千米;中纬度地区约10-12千米;高纬度地区(两极附近)最低,约8-9千米。

(3)平均厚度约12千米。整个大气质量的约3/4和几乎全部的水汽、杂质都集中在对流层。

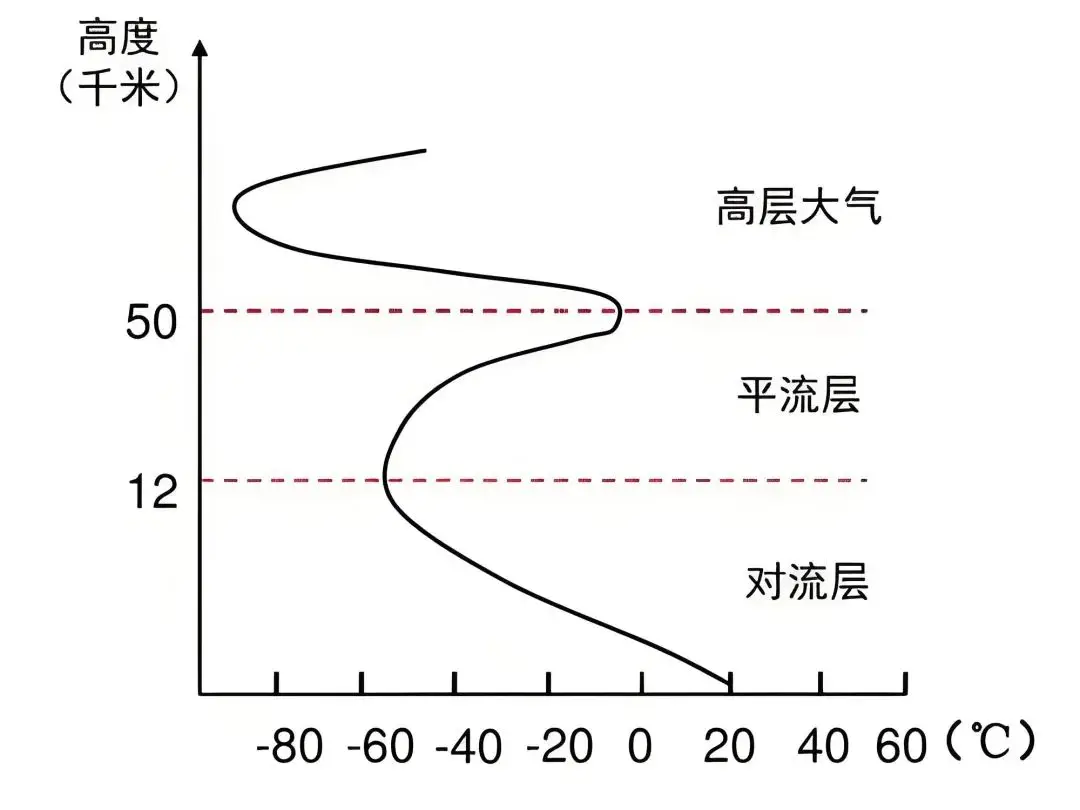

2. 气温垂直分布

(1)核心规律:气温随高度的增加而降低。

(2)原因:对流层大气的热量主要直接来源于地面长波辐射(地面是直接热源)。离地面越高,吸收的地面辐射越少,气温越低。

(3)递减率:平均而言,高度每升高100米,气温下降约0.6°C(或6°C/千米)。这个数值被称为气温垂直递减率。这是理解很多天气现象的基础。

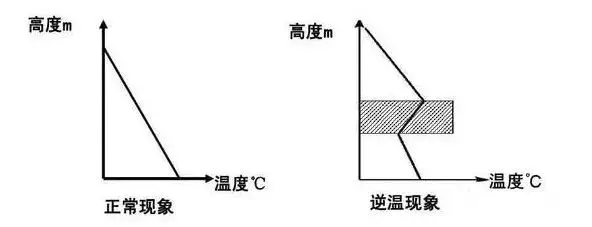

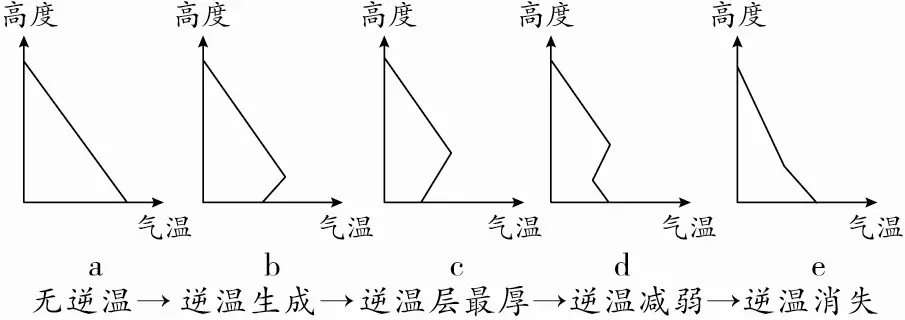

(4)特殊现象 - 逆温

①定义:在某些条件下,对流层中也会出现气温随高度升高而升高(或不降低反而升高)的现象。

②成因:常见原因有:辐射逆温(晴朗无风夜晚,地面辐射冷却快,近地面气温低)、平流逆温(暖空气流到冷地面或冷海面上)、锋面逆温(冷暖空气相遇,暖空气爬到冷空气之上)、地形逆温(冷空气沿山坡下沉到谷底)。

③影响:逆温层像“盖子”一样阻碍空气的垂直运动,使大气层结稳定。

a.不利影响:污染物不易扩散,容易形成雾、霾天气,加剧空气污染(常考)。

b.有利影响:抑制沙尘;在某些地区有利于形成特殊景观(如雾凇)。

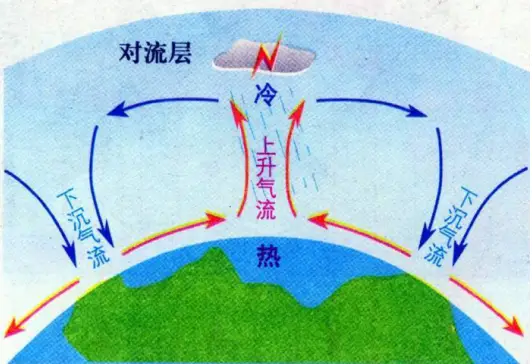

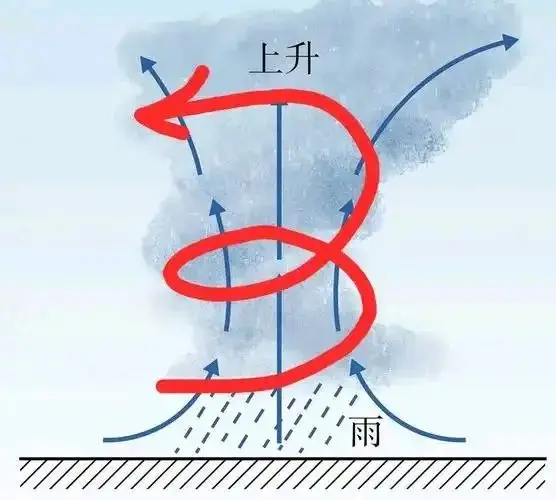

3. 大气运动

(1)以垂直对流运动为主:这是对流层名称的由来,也是其最显著的特征。

(2)原因:地面受热不均。受热多的地区空气膨胀上升(形成低压),受热少的地区空气收缩下沉(形成高压),从而在垂直方向上产生强烈的对流运动。

(3)水平运动(风):在对流层内也存在大规模的水平运动(风),由水平气压梯度力驱动,并受地转偏向力、摩擦力等影响。气团的水平移动是造成各地天气变化的重要原因。

(4)气复杂多变:强烈的对流运动和充足的水汽、杂质,使得对流层内天气现象复杂多变,云、雨、雪、雷电、风等主要天气现象都发生在这一层。这是对流层区别于其他大气层的最突出特点(常考)。

4. 气象要素水平分布不均

由于下垫面(海陆、地形、植被等)性质差异巨大,导致对流层内温度、湿度、气压等气象要素在水平方向上的分布很不均匀,这是产生大气环流和天气系统的基本原因。

二、与天气现象的关系

(核心考点)

1. 云和降水的形成

(1)上升气流将低层暖湿空气抬升到高空。

(2)空气在上升过程中膨胀冷却。

(3)当温度降到露点以下时,水汽凝结形成微小的水滴或冰晶,聚集成云。

(4)云滴(或冰晶)增长到足够大时,克服上升气流的托举,降落下来形成降水(雨、雪、冰雹等)。常见的降水类型如对流雨(热力对流引起)、锋面雨(冷暖空气交汇抬升引起)、地形雨(气流遇山地被迫抬升引起)都发生在对流层。

2. 雾的形成

(1)近地面空气中的水汽达到饱和(或过饱和)状态时凝结成小水滴,悬浮在空气中。

(2)常见于逆温层下、风力微弱、水汽充足的夜间或清晨(辐射雾),或暖湿空气流经冷下垫面时(平流雾)。逆温层是雾持续不散的重要原因。

3. 风的形成与变化

(1)水平气压差异(水平气压梯度力)是风形成的直接原因。

(2)对流层内不同高度的风受不同因素的影响(近地面受摩擦力影响大,高空主要受气压梯度力和地转偏向力影响)。

(3)局地对流(如海陆风、山谷风)也是重要的天气现象。

三、与人类活动的关系

(重要应用)

1. 农业生产

(1)天气(温度、降水、光照、风霜)直接影响农作物生长。

(2)霜冻(尤其是辐射逆温下的晴空辐射降温导致)、干旱、洪涝、大风、冰雹等灾害性天气主要发生在对流层,对农业危害巨大。

(3)逆温现象影响农药喷洒效果和扩散。

2. 航空运输

(1)对流层内的复杂天气(云、雾、降水、雷暴、颠簸气流、风切变)是影响飞机飞行安全的主要因素。飞机起降阶段主要在对流层内进行。

(2)平飞阶段,大型客机通常会爬升到对流层顶附近或平流层下层,以避开恶劣天气并获得更平稳的飞行。

3. 大气污染

(1)人类活动排放的污染物主要集中在对流层下部。

(2)对流运动有利于污染物的垂直扩散稀释。

(3)逆温层是导致污染物积聚、形成严重污染事件(如光化学烟雾、霾)的关键因素。理解逆温对污染扩散的抑制作用至关重要(高频考点)。

4. 城市规划与建设

考虑风向(如污染企业布局在下风向)、逆温频率(影响污染扩散能力)、局地环流(如热岛效应、山谷风)等。

四、在高考中的常见考法

1. 选择题:直接考查对流层的特点(如气温垂直变化规律、高度、天气现象集中层、逆温的影响)。

2. 填空题:填写关键数值(如气温垂直递减率)或概念(如逆温)。

3. 简答题/分析题

(1)解释某种天气现象(如雾、霾、降水类型)的形成原因,必须联系对流层的特点(如气温垂直变化、对流运动、水汽条件、逆温)。

(2)分析某地大气污染严重的原因,逆温通常是关键答题点。

(3) 比较对流层和平流层的主要特点差异。

(4)分析某种地理现象(如城市热岛效应、山谷风)的形成机制,涉及对流层大气运动原理。

4. 读图题:分析气温垂直分布图(曲线图),判断逆温层位置、厚度、强度,并分析其成因和影响(特别是对污染扩散的影响)。

五、总结与备考建议

1.核心抓住“气温垂直递减”和“对流运动”两大特征。这是理解对流层一切现象(天气、逆温、污染扩散)的基础。

2.深刻理解“逆温”的概念、成因及其对污染扩散的抑制作用。这是高频考点和难点。

3.明确对流层是几乎所有天气现象发生的舞台。解释具体天气现象时,要回归到对流层的基本原理(水汽、上升冷却、凝结)。

4.联系实际。关注新闻中与雾霾、航空、农业气象灾害相关的报道,尝试用对流层知识去解释。

5.对比记忆。将对流层与平流层、高层大气的特点进行对比记忆(如气温变化、大气运动、天气现象、与人类关系)。

熟练掌握对流层大气的特点及其与天气、人类活动的关系,是解答高考地理相关问题的关键基础。务必理解透彻,而不仅仅是死记硬背。