未竟之路,有光同行!一封寄往天国的大学录取通知书

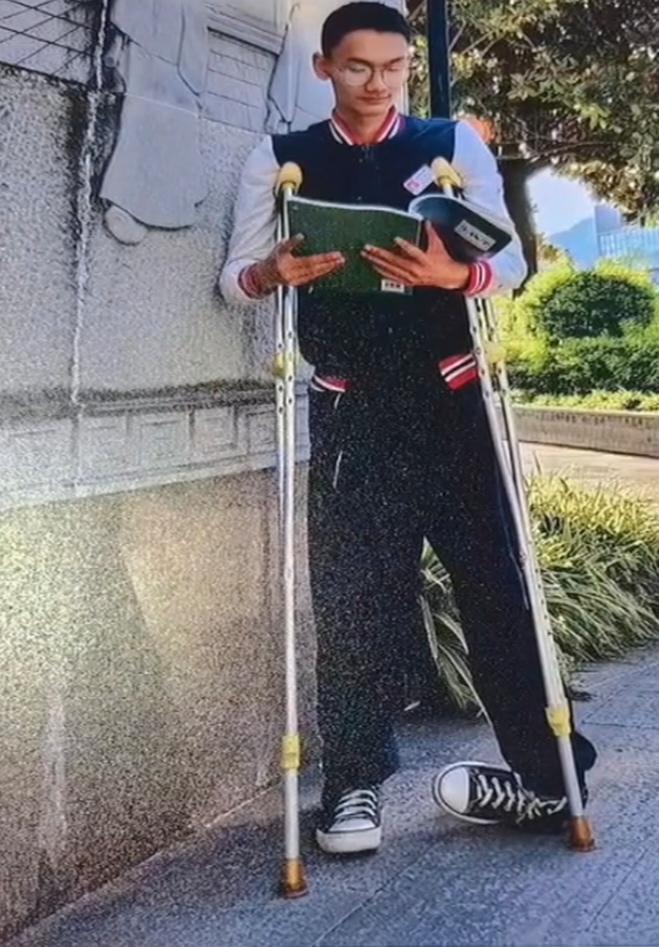

凌崇恩作为学生代表在高三百日誓师大会上发言

本报(chinatimes.net.cn)记者王晓慧 北京报道

八月初的空气里,流动着大学录取通知书的油墨香,那是无数青春奔赴下一程的信号。然而,那个拄着拐杖无数次想象大学课堂的少年,带着未竟的梦,永远地留在了这个夏天。

8月初,四川凉山会理的残疾少年凌崇恩因病去世。此前,他刚刚以597分的优异成绩,被宁夏大学电气工程及其自动化专业录取。然而,当这份承载着他憧憬的录取通知书轻轻放在他曾伏案苦读的书桌上时,他却来不及看上一眼。

这份迟到的录取通知书,成了这个夏天最沉重的纪念——纪念少年未曾抵达的远方,和他用生命燃过的光。

停在18岁夏天的凉山少年

凌崇恩出生在凉山会理乡村,命运从一开始就为他设下残酷考验——先天右脚严重变形,无法行走。那双本该奔跑跳跃的腿,成了困住他的“枷锁”。

当操场上的同龄人追逐着风与欢笑,他总是那个安静的守望者;别人一步跨上的台阶,他要用拐杖支着、用膝盖顶着,多花几倍力气才能抵达。拐杖早已不是简单的辅助工具,它是他身体的延伸,他用它敲打出坚韧的生命节拍。

“小时候,我最大的梦想,不过是像身边的伙伴一样奔跑跳跃。可妈妈红着眼眶,轻声告诉我‘不可能’。”初二那年的会理市演讲比赛上,凌崇恩说出这句话时,台下静得能听见呼吸,洗得发白的校服裹着单薄却挺拔的身板,两根拐杖被擦得锃亮,在聚光灯下泛着微光。

少年的声音里没有怯懦,只有一种超越年龄的坚定。

那次的凌崇恩捧回了三等奖,演讲稿的题目叫《科技托起梦想》。他似乎早已预见,他将用知识为翅膀,飞向比奔跑更远的地方。

那时候的他,总爱跟身边人讲一个故事:有个曾单脚跳行的女孩,医生用3D打印的腿骨模型定制了治疗方案,后来她不仅能稳稳走路,还能骑着单车迎风飞驰——这个故事像一束光,照亮过他无数个难眠的夜晚。

“我甚至能清清楚楚想象,18岁的我,也能步履轻盈地在阳光下散步,能去任何想去的地方,甚至……能在篮球场上纵身跳跃,稳稳投进一个球!”说这话时,他眼里闪着细碎的光,仿佛跃动的身影就在眼前。

这个关于奔跑与自由的想象,成了他用整个生命去追逐的“执念”,像一粒埋在心底的种子,撑着他走过了崎岖的路。

带着这份“执念”,凌崇恩升入了会理一中。在同学们的记忆里,他的单科第一几乎从未旁落,书包里一半是厚厚的书本,一半是默默支撑他的止痛药。很多个下午,他都放弃去食堂的时间,伏在课桌上跟习题较劲,仿佛要把每分每秒都榨成知识的养分。

与身体残缺形成鲜明对比的,是他脸上从未缺席的笑容,在同学的印象里,凌崇恩从骨子里透出来的乐观,像石缝中挣扎生长的野草——纵然被命运的顽石重压,也要攒足了劲儿舒展枝叶。

同学们清晰地记得,2025年2月27日,高考百日誓师当天,凌崇恩作为学生代表走上演讲台,瘦削的身体靠两根拐杖稳稳支着,话筒里传出带着淡淡彝腔的普通话“我希望在18岁时,可以步履轻盈地散步,可以在篮球场跳跃。”

话毕,台下一片寂静,随即爆发出雷鸣般的掌声——那掌声里,有心疼,更有对这株倔强生命的最深敬意。

填报高考志愿时,凌崇恩毫不犹豫选择了宁夏大学电气工程及其自动化专业。他曾跟老师提及,“现代假肢都靠电路控制,学这个说不定能造出更好的智能义肢。”他想用科技为自己和更多残障人士打开自由行走的大门。

然而,大门尚未叩开,命运就亮起了红灯。7月底,凌崇恩因右脚伤口感染引发并发症,病情急剧恶化。

如今,凉山的风还在吹,带着熟悉的草木气息掠过会理的校园,只是风里再无拄着拐杖的身影。那个“想在篮球场跳跃”的少年,终究没能跟上风的脚步,永远停在了这个夏天。

梦虽尘封,光已燎原

8月10日,宁夏大学寄出的录取通知书抵达家中。红色封面上的题词“人生如逆旅,大学乃明珠”熠熠生辉,收件人已不在人世。

凌崇恩走后,一篇名为《一封寄到天国的录取通知书》的文章悄然在网络流传,字里行间满是深沉的缅怀与无尽的惋惜,令无数读者红了眼眶。

记者了解获悉,这篇文章出自凌崇恩的老师之手,只为悼念这位在会理一中璀璨夺目,却过早陨落的少年。

“只要一想起崇恩拄着拐杖站在演讲台上的情景,想着他在教室专注学习,想着那封他没亲眼看到的大学录取通知书,心就如被重锤敲击,痛意翻涌,泪水也不受控制地滑落。”老师在文章中倾诉着内心的悲痛,一字一句都是师生间深厚的情谊,也让读者真切感受到凌崇恩短暂人生里的不屈与坚韧。

老师回忆,第一次见到凌崇恩,他右脚严重变形,不能着地,只能拄着两只拐杖前行。“我问他去干嘛,需不需要帮忙,他抬头看我,眼睛很亮,说回寝室,不需要帮忙。那时候他刚上初一,背挺得很直。”

这些“不重要”的画面,如今想来仍清晰得很。

凌崇恩离开了,但他的精神却通过老师的文字,激励着更多人勇敢面对生活的挑战,追逐自己的梦想。

送别凌崇恩的殡仪馆内,同学们将千纸鹤铺满灵柩,泣不成声地说:“我们替你上大学!”

他的离去,引发了一场席卷网络的生命叩问。宁夏大学发起了“崇恩奖学金”;三甲医院康复科宣布研究智能假肢课题;#寄往天国的录取书#话题下,数百名残疾人士上传奔跑视频,坚定地说:“替你丈量这世界的光”。

他的班主任在悼文中写道:“墓碑不必刻姓名,人间自有万卷书:他的故事里无‘屈服’二字。”

校园走廊的拐杖声已然沉寂,那份未能拆封的录取通知书,却化作千万人心中不灭的火种。人们会记得,曾有这样一个少年,用残缺的身体托举起了梦想,他未实现的梦,会化作更多人眼里的光,提醒着每一个人:生命的价值从不由境遇定义,而在于你是否敢在悬崖之上,为自己、为他人,凿出哪怕一丝光亮。