高考地理中的雾

在高考地理中,“雾”是一个重要的考点,通常出现在自然地理(气象气候)、环境问题、区域地理分析等模块中。考察的核心围绕成因、类型、分布、影响(危害)及防治措施。

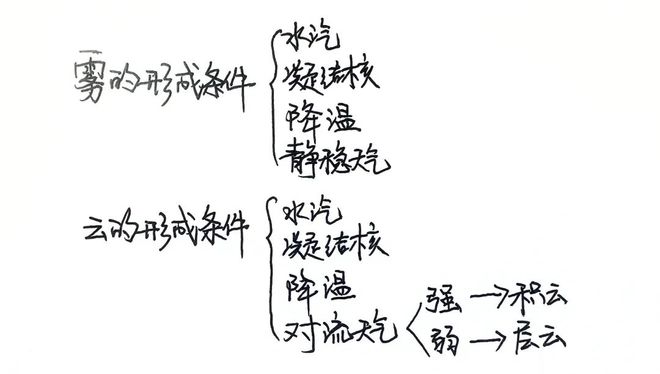

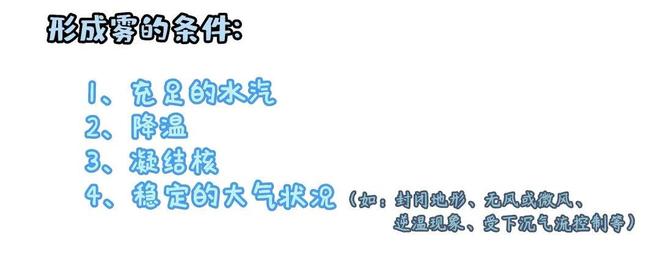

一、 雾的定义与形成条件

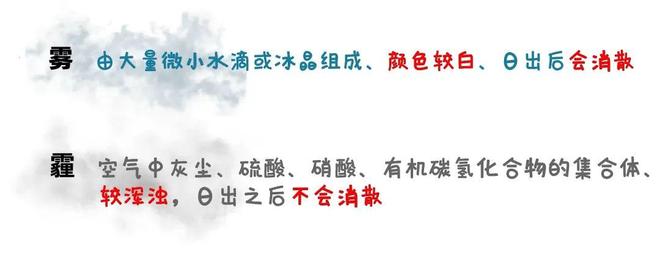

1.定义:大量微小水滴或冰晶悬浮在近地面空气中,使水平能见度降低到1千米以下的现象(在高空中则形成云)。

2.核心形成条件

(1)充足的水汽:近地面空气湿度大(相对湿度接近或达到100%)。

(2)显著的降温过程:使空气温度降低到露点温度以下,水汽凝结。

(3)微小的凝结核:空气中存在足够的吸湿性微粒(尘埃、盐粒、污染物等)。

(4)稳定的大气层结:风速较小(通常

二、 主要雾的类型及成因(高考重点)

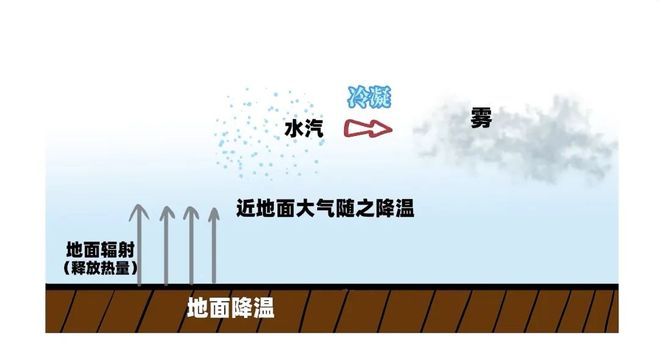

1. 辐射雾

(1)成因:晴朗、微风、近地面水汽比较充沛的夜间或早晨,地面因强烈辐射冷却降温,使近地面空气温度降至露点以下凝结成雾。

(2)特点:秋冬季节常见;多出现在内陆、盆地、河谷地区(利于冷空气堆积);日变化明显(夜间形成,日出后逐渐消散);范围较小、厚度较薄、浓度不均。

(3)典型例子:重庆“雾都”(地处四川盆地,水汽充足,风力微弱,夜间辐射冷却强)、我国北方秋冬早晨的雾。

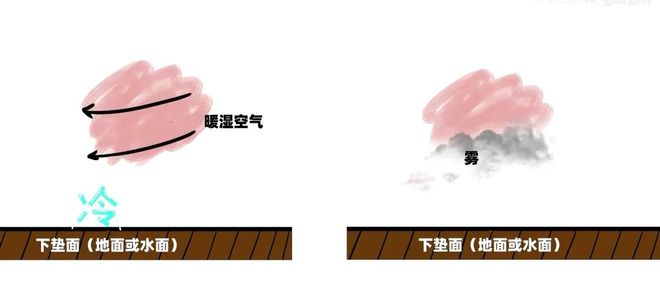

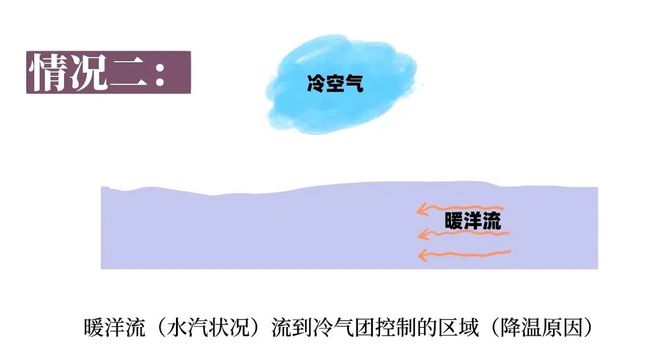

2. 平流雾

(1)成因: 暖湿空气平流(水平流动)到较冷的下垫面(陆地或海面)上,底层空气冷却,水汽凝结形成雾。

(2)特点:持续时间长、范围广、厚度大、浓度稳定;日变化不明显;四季均可发生,但春夏多见。

(3)典型例子

①海雾: 暖湿气流流经冷海面形成(如我国春夏季节的东部沿海海雾、日本北海道以东洋面、纽芬兰岛附近、秘鲁和智利沿海)。

②岸滨雾:海雾随海风登陆。

③暖湿气流流经冷地面形成的雾:如春季暖湿气流北上遇到尚未解冻的地面。

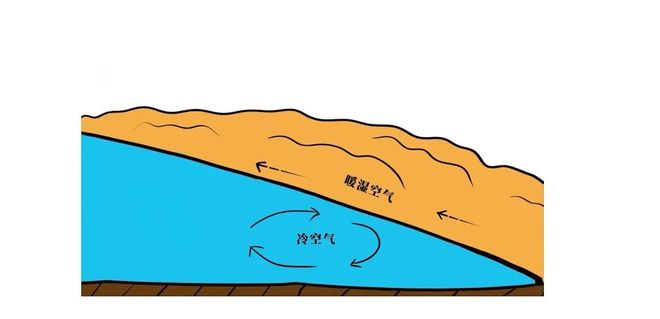

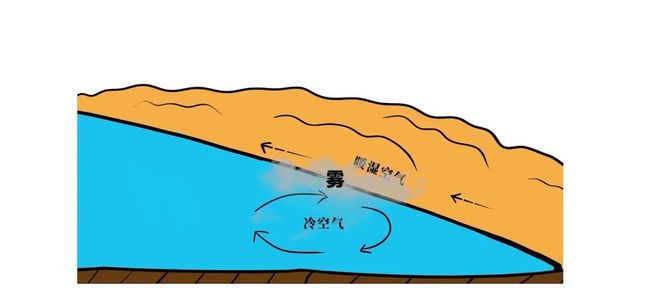

3. 锋面雾

(1)成因:发生在锋面附近,暖气团降水在冷气团上蒸发,使冷气团中水汽饱和凝结而成;或冷暖锋交汇导致暖湿空气抬升冷却凝结。

(2)特点:随锋面移动而移动;范围较大;常伴有降水。

4. 上坡雾/地形雾

(1)成因:潮湿空气沿山坡爬升,因绝热膨胀冷却而凝结成雾。

(2)特点:多发生在山地迎风坡。

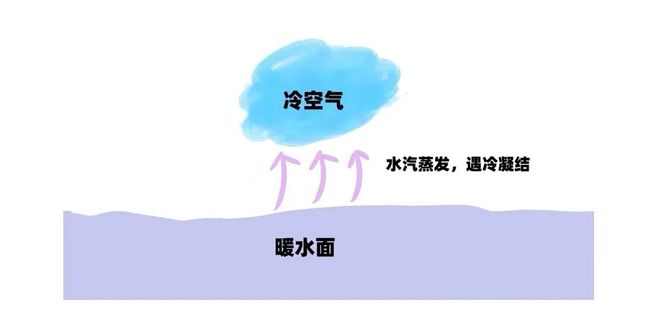

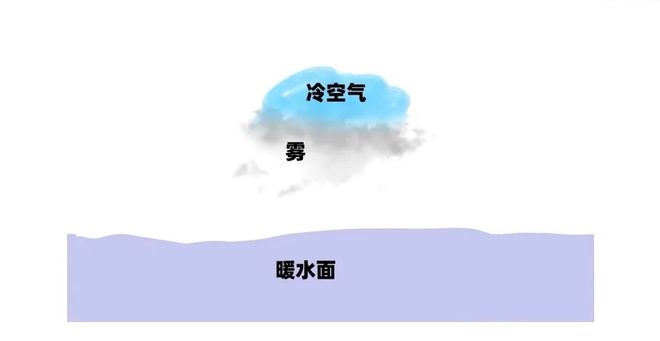

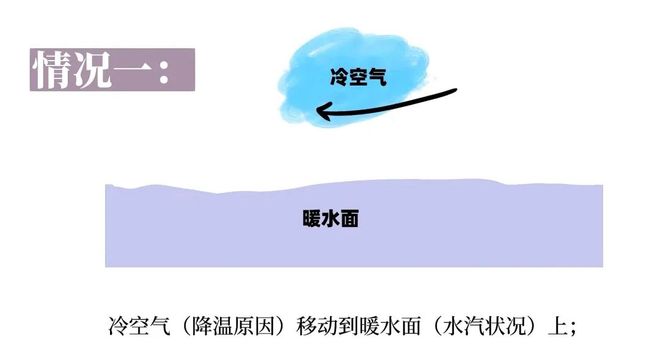

5. 蒸发雾

(1)成因:冷空气流经暖水面,水面蒸发使近水面空气水汽饱和凝结成雾。

(2)特点:多发生在深秋或冬季的河湖水面、水库、温泉、刚下过雨的温暖路面(“团雾”的一种成因)。

6. 城市雾

(1)成因:城市中凝结核(污染物)丰富;热岛效应有时会形成局部环流,利于水汽积聚;人类活动排放水汽(如冷却塔)。常是辐射雾、平流雾等在城市的加强版。

(2)特点:与污染(霾)结合紧密,形成雾霾,危害更大。

三、 影响雾形成的主要因素

1.下垫面性质:水体附近、植被覆盖区水汽多;城市凝结核多;地形(盆地、谷地易堆积冷空气)。

2.气象条件:湿度、温度(降温幅度)、风速(微风最佳)、大气稳定度(逆温层)。

3.人类活动:空气污染(提供凝结核,加剧雾的形成和浓度,形成雾霾);城市热岛和湿岛效应。

四、 雾的分布(关注典型区域)

1.时间分布:秋冬季节(辐射雾为主)、沿海地区春夏(平流海雾为主)。

2.空间分布

(1)多雾区:沿海、岛屿(海雾、平流雾);湿润的盆地、谷地(辐射雾);寒暖流交汇海域(如北海道、纽芬兰);工业城市(城市雾、雾霾)。

(2)少雾区:干旱内陆、沙漠;强风区。

五、 雾的危害(高考常考影响)

1. 交通运输:最主要危害。

(1)陆运:能见度低,易引发高速公路、城市道路交通事故(追尾、连环撞车),交通拥堵。

(2)航运:港口封航,船舶碰撞、搁浅风险剧增。

(3)航空:航班延误、备降、取消。

2. 电力系统:雾中的水滴附着在输电线路和绝缘子上,易造成“污闪”,导致短路、跳闸。

3. 农业生产:长时间浓雾导致日照不足,影响作物光合作用;湿度大易诱发作物病害(如小麦赤霉病);影响大棚作物。

4. 人体健康:雾滴吸附污染物(特别是雾霾时),吸入后刺激呼吸道,诱发或加重呼吸系统疾病(哮喘、支气管炎)、心血管疾病;影响心理健康(压抑感);日照不足影响维生素D合成。

5. 其他:影响户外活动、旅游业;加速金属腐蚀。

六、 雾的防治措施(针对危害)

1. 监测预警:加强气象监测预报,及时发布大雾预警信息。

2. 交通管理

(1)陆地:高速公路限速、封闭;城市交通疏导;车辆开启雾灯、减速慢行。

(2)海运:港口封航、船舶停航或限速航行。

(3)航空:启动低能见度运行程序,航班调整。

3. 减少污染物排放:治理大气污染(减少工业废气、汽车尾气、扬尘),减少凝结核来源,是减轻雾霾危害的根本。

4. 城市规划:合理规划城市布局和建筑密度,增加通风廊道,减轻热岛效应和污染物堆积。

5. 个人防护:雾霾天减少外出和户外活动,外出佩戴口罩;注意交通安全。

七、 高考答题关键点

1.明确类型:遇到雾的题目,首先要判断可能属于哪种类型(辐射?平流?锋面?城市?)。

2.紧扣条件:分析成因时,务必从“充足水汽来源”、“降温过程如何发生”、“凝结核状况”、“大气稳定度(风力大小)”这几个核心条件入手。

3.区域特征:结合题目给出的区域地理背景(位置、地形、气候、洋流、人类活动)分析。

4.辩证影响:分析影响时,既要看到危害(尤其交通、健康),也要注意在某些特定情况下雾的微弱益处(如减少土壤水分蒸发、作为一种旅游资源)。

5.区分雾与霾:理解雾是水滴/冰晶悬浮,本质是水汽凝结;霾是干性颗粒物悬浮。但两者常相伴而生形成雾霾。题目问“雾”时,重点在水汽凝结过程;涉及污染时,要考虑霾的影响。

6.图表分析:注意题目中的气温、湿度、风速等气象要素变化图,以及等温线图(判断逆温层)。

在高考地理中,“雾”是一个融合自然地理原理与人文地理影响的综合性考点。复习时务必掌握其形成条件、主要类型(特别是辐射雾和平流雾)的成因与特点、典型分布区、严重危害(尤其是交通安全)以及主要的应对措施。答题时注意结合具体区域的地理特征进行深入分析。