太空新家!中国“揽月”着陆器首秀成功,2030载人登月再进一步

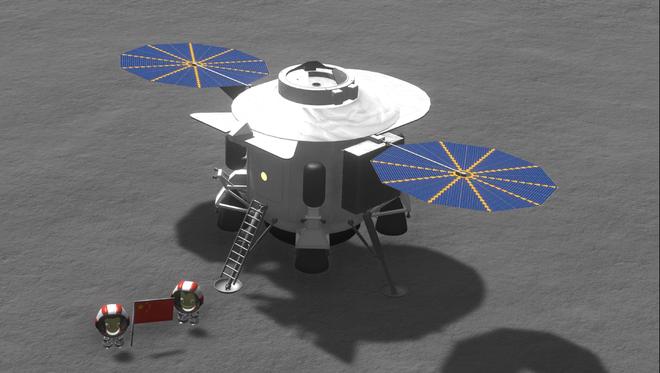

8月的河北怀来,烈日炙烤着大地。在占地数平方公里的地外天体着陆试验场内,一座银白色、形似“四脚蜘蛛”的庞然大物悄然矗立。随着指挥中心倒数归零,引擎轰鸣声撕裂寂静——这台名为“揽月”的中国载人登月器在沙尘漫卷中稳稳降落,又在数小时后从模拟月壤中拔地而起,划出一道银色弧线。这一刻,中国首次载人航天器地外天体着陆起飞综合验证试验宣告成功,为2030年前中国人登陆月球的宏伟目标钉下关键铆钉。

“四脚蜘蛛”的太空使命

揽月着陆器并非普通航天器。这个由登月舱和推进舱组成的“太空巴士”,未来将承担两名航天员往返月球轨道与月面的生死运输任务。它既是登月“摆渡车”,又是航天员在月球的“临时家园”——提供生活起居、能源供应、数据中枢等全套支持,甚至能搭载月球车和科学载荷,堪称中国月球基地的“先行者”。

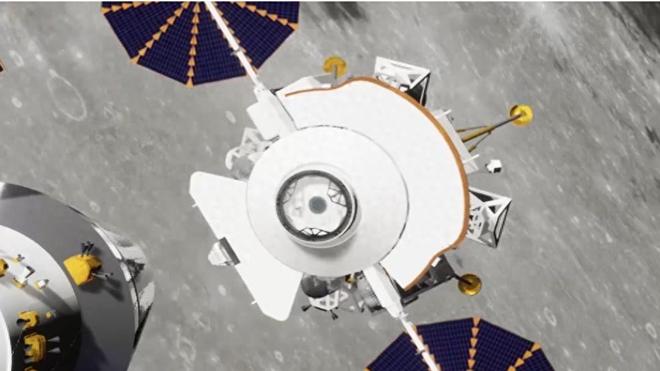

此次试验暗藏玄机。科研人员不仅模拟了常规着陆起飞,更故意“制造故障”:当一台发动机突然停机时,备用引擎瞬间接管,确保着陆器仍可安全返回月球轨道。这种“冗余备份”设计如同为航天员上了多重保险。“任何一台发动机失效,我们都能带航天员回家。”中国航天科技集团专家黄震的这句话,透出中国航天的硬核安全逻辑。

薄如易拉罐,轻过纸飞机

要跨越38万公里抵达月球,重量是头号敌人。揽月团队将“克克计较”发挥到极致:看似坚固的外壳,最薄处竟堪比易拉罐铝壁。“每克重量都要掰成几瓣用!”黄震揭秘道。通过一体化设计,着陆器在保证强度的同时,用钛合金蜂窝结构、3D打印部件等“偷轻术”,实现了比国际同类产品更优的推重比。

四条着陆腿则是另一项“黑科技”。每条腿内置高效缓冲装置,即便以15公里/小时速度撞击月面,也能像猫掌肉垫般化解冲击。这保障了航天员着陆时的“舒适性”——在太空探索中,“不颠簸”意味着生存概率的跃升。

2030登月路线图加速推进

此次试验的成功,让中国载人登月的时间表更加清晰。根据规划,2026年“嫦娥七号”将赴月球南极找水;2028年“嫦娥八号”搭建月球科研站基本型;2030年前,中国人将真正踏足月壤。揽月着陆器正是这条征途的核心载具。其验证的GNC控制系统(制导、导航与控制)、触月关机技术、推进系统匹配等关键能力,如同拼齐了登月工程的最后几块拼图。

值得注意的是,试验场选址河北怀来也暗藏深意。该基地模拟月球重力环境,布满尖锐玄武岩和细粉状月壤,连着陆器起飞时喷溅的颗粒数据都被精密采集——这些细节将直接影响未来航天员在真实月面的生存。

当全球目光聚焦月球资源争夺,中国正以“稳扎稳打”的节奏书写自己的深空叙事。从绕月到落月,从采样返回到载人登陆,中国航天的每一步都踩在坚实的技术基座上。揽月着陆器的腾飞轨迹,恰似这个东方大国向星辰大海进发的宣言:2030的月球,我们来了!。