一个普通人,要怎么在历史上留下名字?

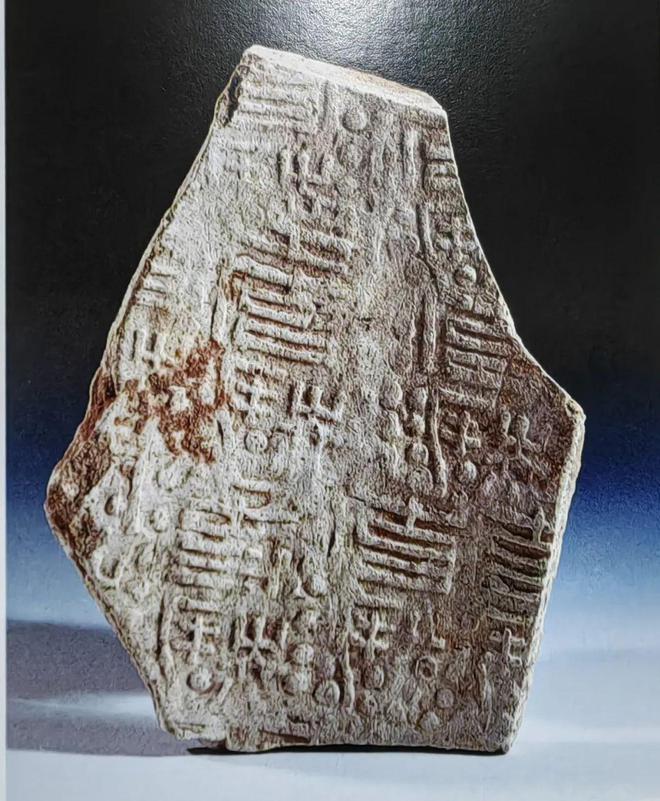

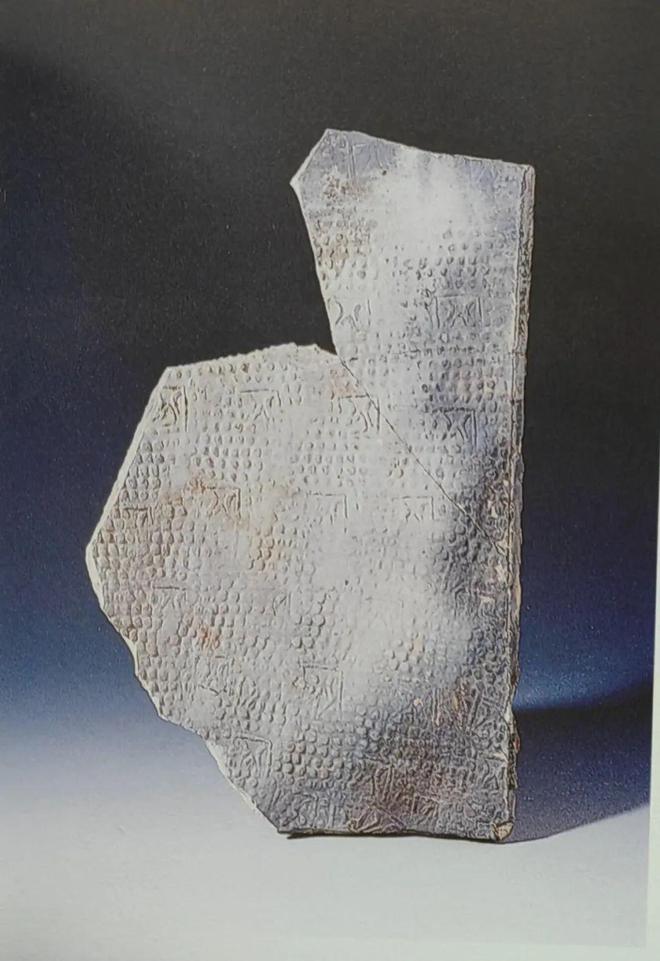

南越国时期的一批工匠,也许能给你答案。广州博物馆“人间镜像——广州汉晋墓葬的生命叙事”展览,就讲述了这些两千年前广州城建设者的故事。他们默默无闻,却勤勤恳恳,在南越国宫署遗址以及其他贵族墓葬出土的各类陶器、砖瓦上,都留下了他们作为制作者或者监造者的戳印,这些都是他们存在于历史上的痕迹。

小人物也可以有姓名

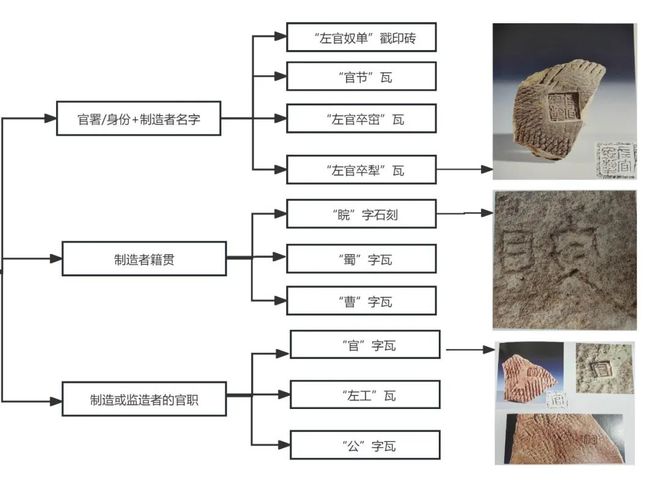

由于“物勒工名”制度的存在,让两千年前的建筑构件,得以留下了那些史籍无载的工匠的名字以及其他的信息碎片。所谓“物勒工名”,指的是将器物的制造者、监造者或生产机构的名称刻印在器物之上,以明确责任关系,考核产品质量是否合格。秦汉时期这一制度在岭南地区推广,广泛运用在手工业生产中。以南越王宫署遗址出土的带戳印、拍印文字的建筑构件为例,其携带的身份信息大致可分为三类,一是官署/身份+制造者名字,二是制造者的籍贯,三是制造或监造者的官职。

凭借他们亲手烧造或监造的砖瓦,我们知晓了他们的名字:单、犁、窋、最、节、佊、富、贫、衣、垂、利、滔、库、乐、桥、梦、忠、善……他们来自天南海北:蜀、曹(今河南滑县)、宁、鲜、汙(今河北磁县)、绵、赖(今河南鹿邑)、祈(今陕西祁县)、营、临(今山东淄博)、留(今山东微山县)。他们大多隶属于“左官”、“右官”等负责制陶的官署机构,身份地位大多比较低微,为“卒”为“奴”,很可能是随秦军南攻百越的士卒和中原谪戍岭南之徒。

据《史记》、《汉书》记载,秦朝政府在平定岭南之后,曾多次将大批中原逃亡者、有罪官吏、赘婿、商人及军民迁移至岭南,让他们参与本地区的戍守开发。火光荧荧中,崭新锃亮的砖瓦陶器自他们手里诞生;砖瓦堆砌间,番禺城墙高垒,南越宫城巍巍,往往来来都是他们挥汗如雨的身影。普通人的一生大多湮灭无存,但我们回望历史,仍然可以从波澜壮阔的正史字缝间,从只鳞片甲的出土文物信息中,拼凑读取他们存在过的痕迹。

南越王墓出土陶器上,留下了工匠手指的捺纹

“官”到底是个什么官?

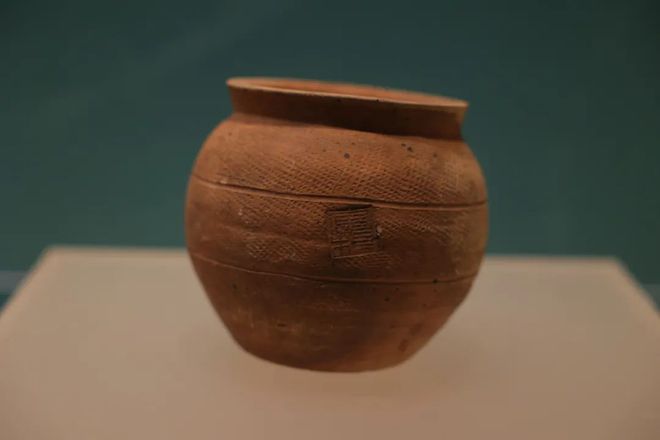

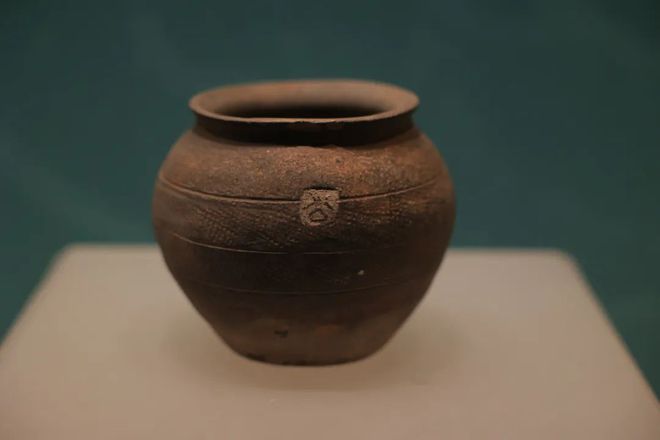

南越王宫署遗址及其他贵族墓葬出土文物中,有大量带“官”,或“左官”“右官”“左”“右”“工官”的戳印,据研究,应为当时负责制作砖瓦陶器的官署机构,似为“左工官”、“右工官”的省称。这件1973出土于淘金坑南越国墓葬群的印“官根”铭陶罐,显示其为一名隶属于工官,名叫“根”的陶工所造。

南越国时期 印“官根”铭陶罐

工官,是秦汉时期地方管理官府手工业的官署。从睡虎地秦律竹简《金布律》、《工律》、《工人程》、《均工》、《司空》等可以看到,秦对官府手工业的管理非常严密,规定了产品的品种、数量、质量、规格,各类劳动者的劳动定额及其换算,对劳动者的训练和考核,度量衡的检校等内容,地方设工官,劳动者有工师、工匠、徒、隶等,中央则由少府管理。汉承秦制,沿用中央少府-地方工官的手工业管理制度。据《汉书》记载,汉代各地设置的工官多达十多处,实际数目当不止于此,涵盖丝织、铜器、漆器、陶器、铁器、铸钱、玉器、兵器、木器、船只、金银器、砖瓦木石等当时社会生产最为重要的手工行业。

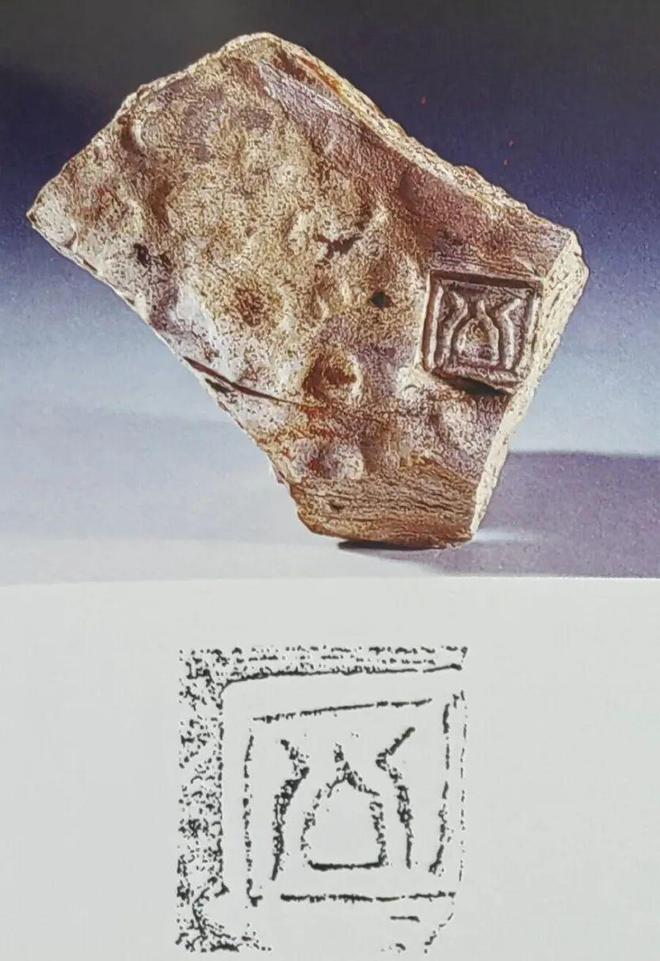

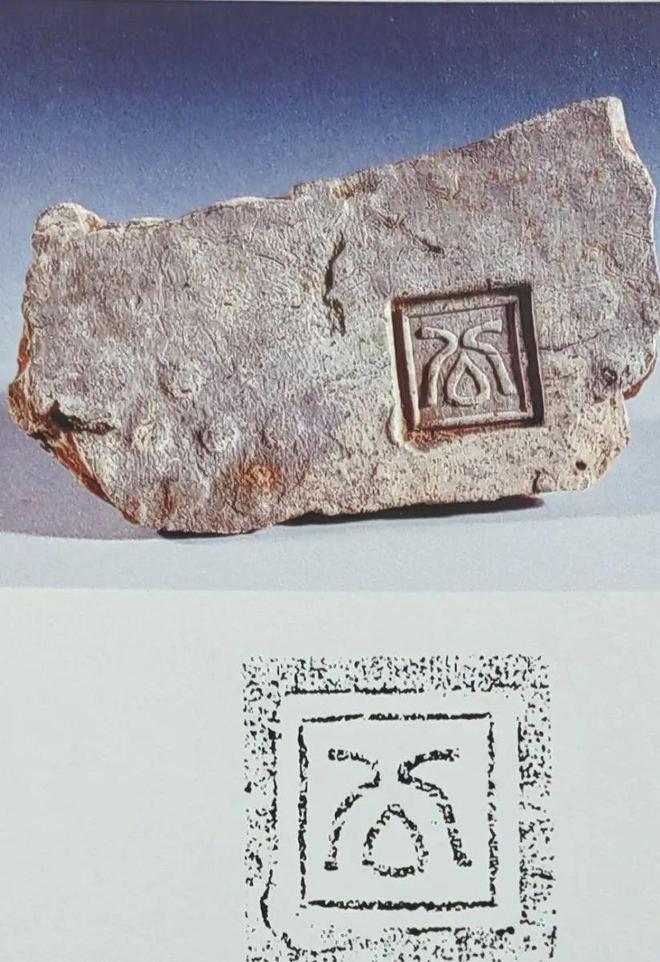

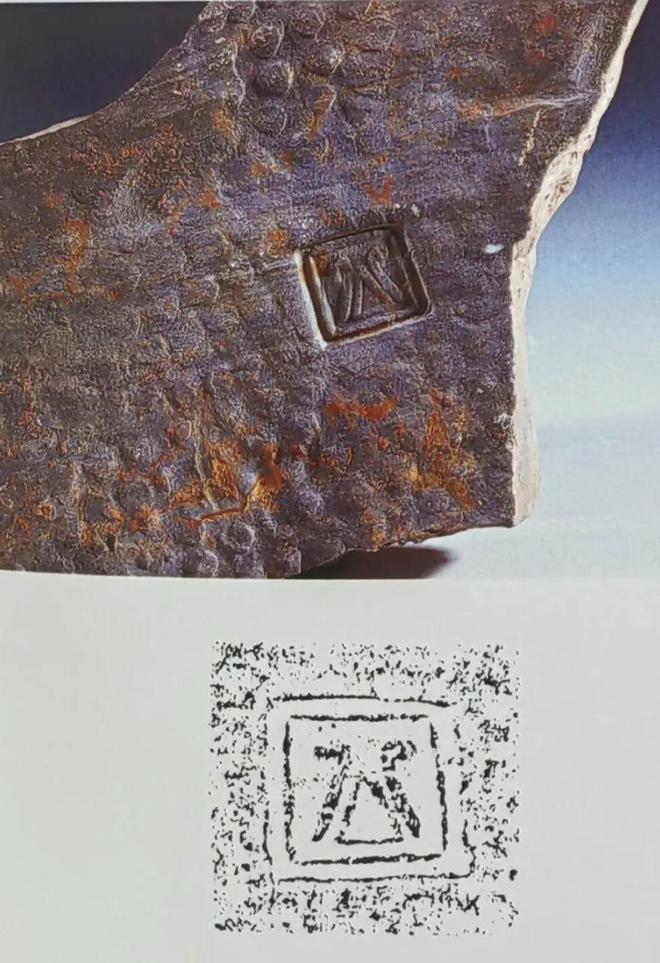

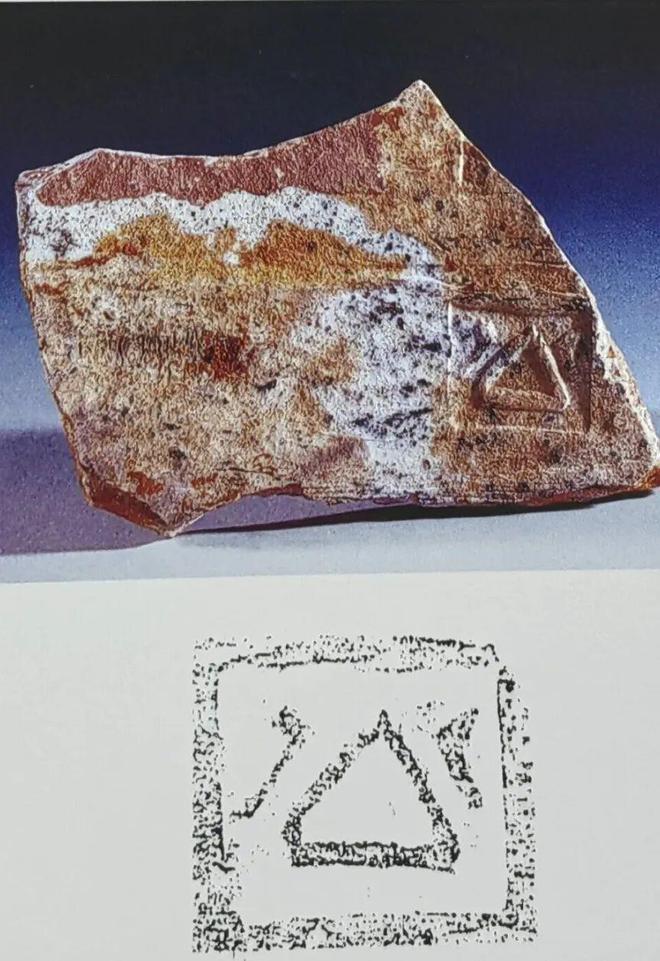

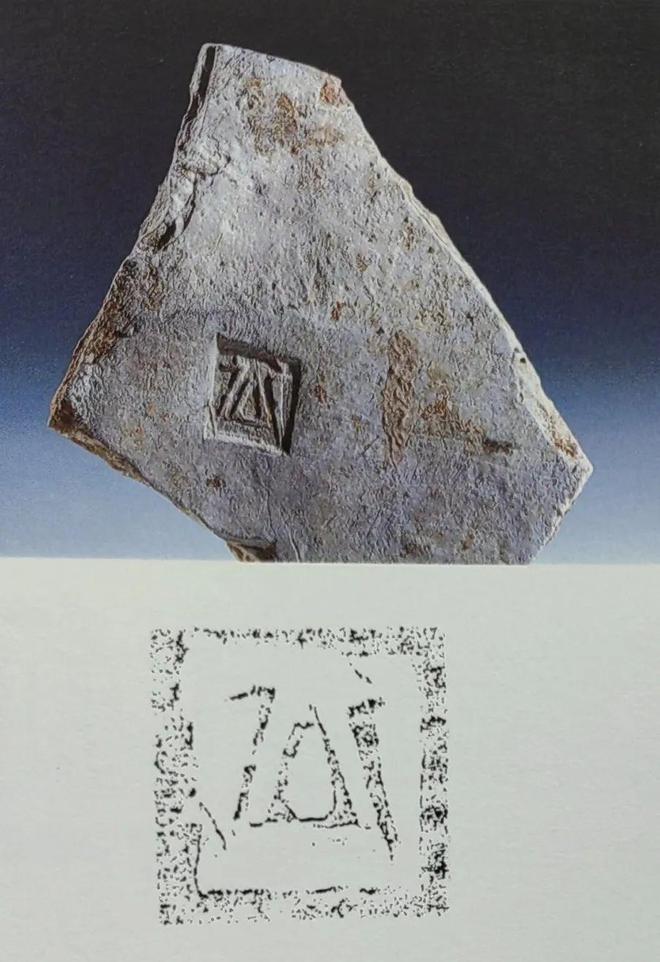

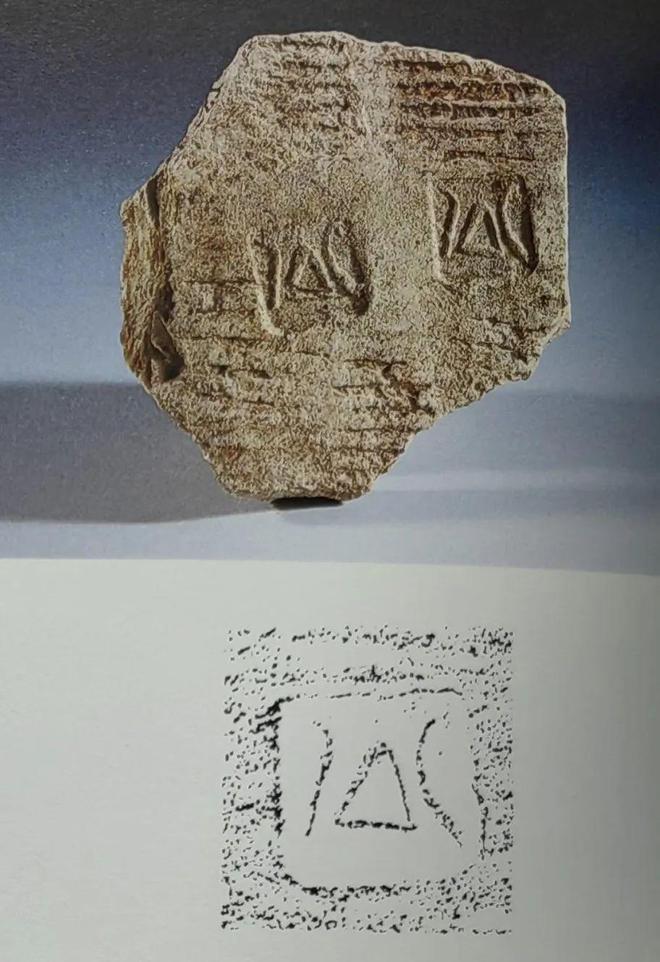

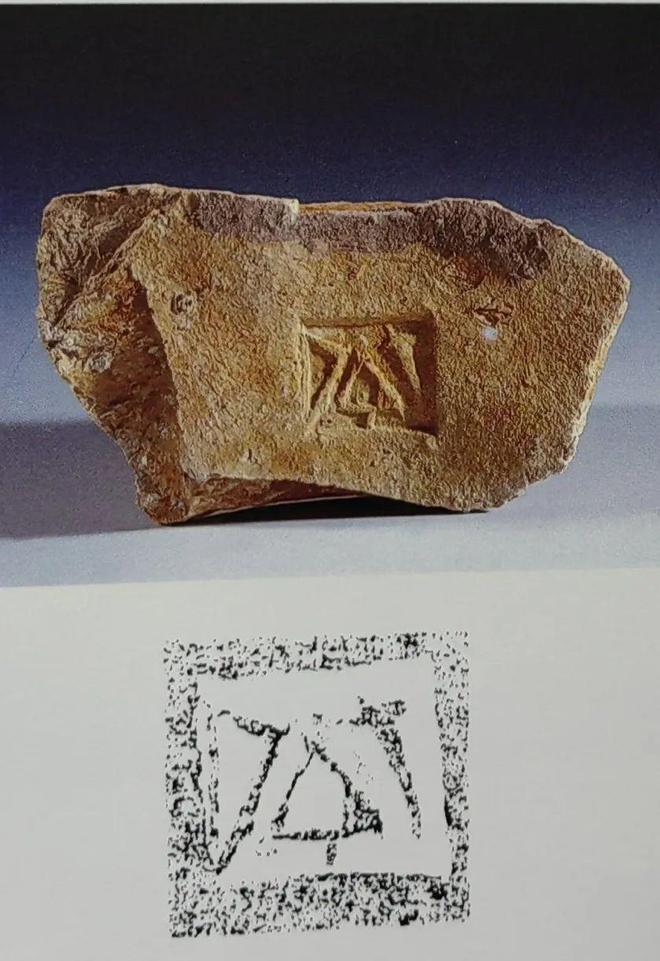

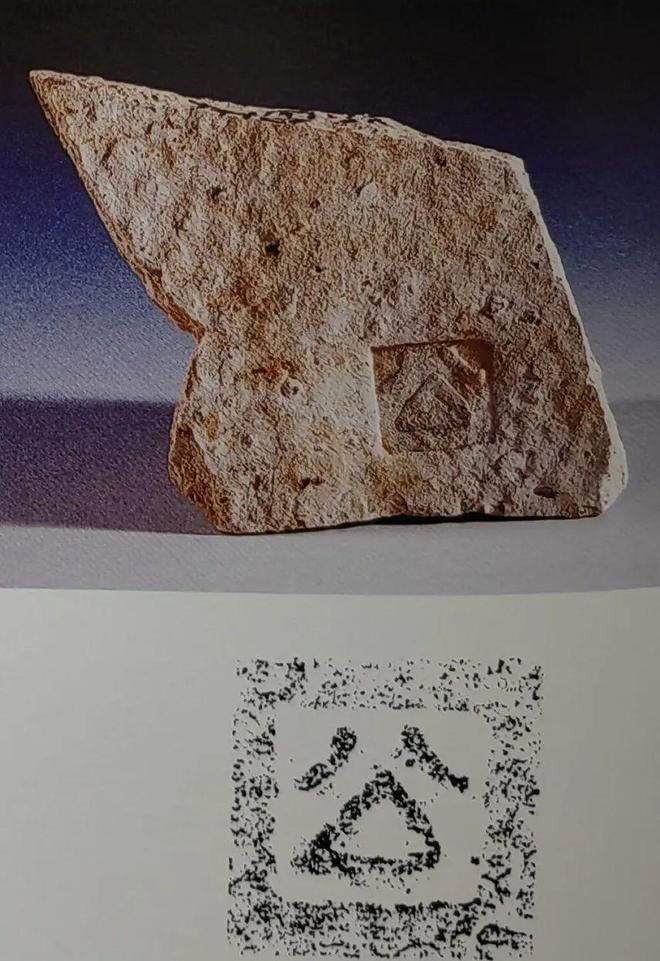

“官节”瓦

“左官卒窋”瓦

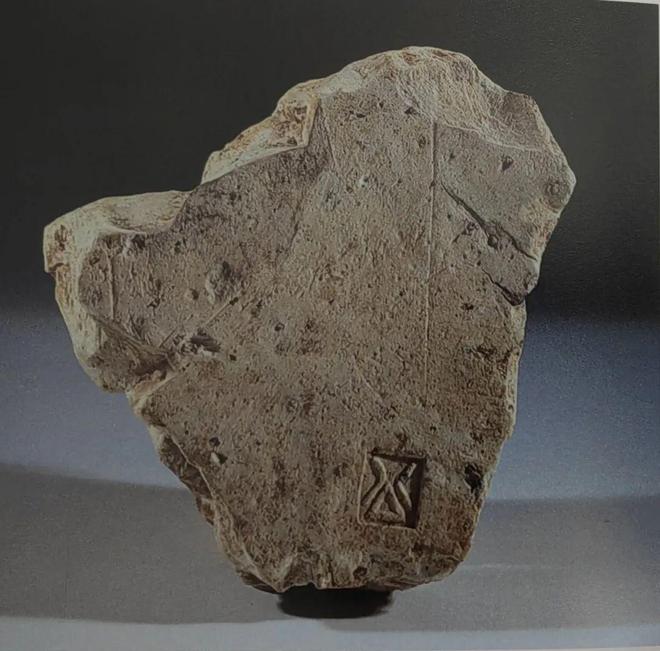

“右官”戳印文字瓦

“右冢”戳印文字瓦

“左工”瓦

“工官趋”瓦

南越国时期作为岭南地区承秦启汉的发展阶段,采取了“和辑百越”的政策,积极推动汉越融合,引入中原的地方官吏和行政管理制度,其中应当包含了工官制度。从出土文物来看,当时似乎分为左工官、右工官,以右工官级别更高。

此处还有N个“公”

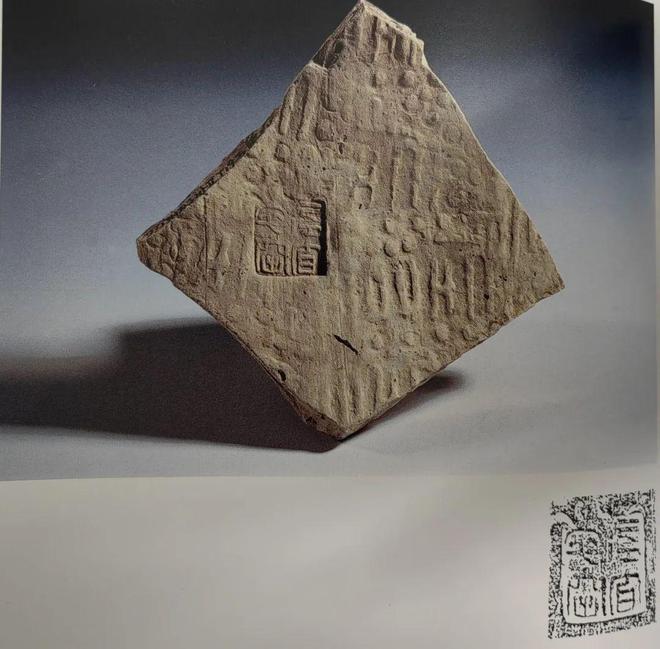

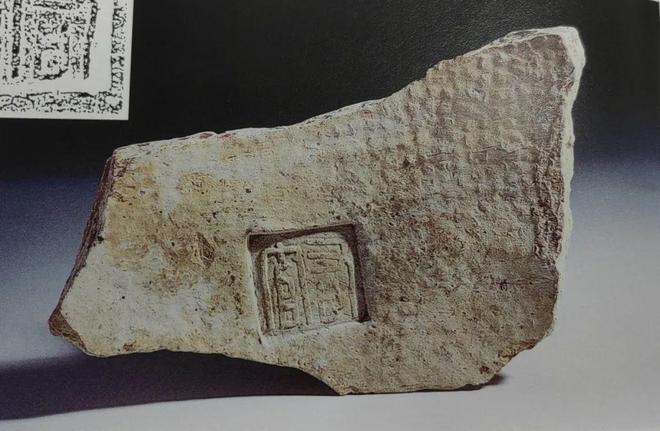

除了“官”以外,南越国宫署遗址还出土了大量“公”字瓦片、陶片和砖块,部分墓葬也出土了印“公”铭陶罐。

南越国时期 印“公”铭陶罐

南越国时期 “公”字戳印砖

南越国时期 “公”字瓦