够用2万年!甘肃武威实验堆点燃“无限能源”信号,拦下西方封锁

这一年,新闻简直不让人省心。全球能源安全还在反复拉扯,西方对中国的技术围追堵截一波接一波。风口浪尖的那天,甘肃武威,一个平时不出圈的小城市,突然刷屏了。

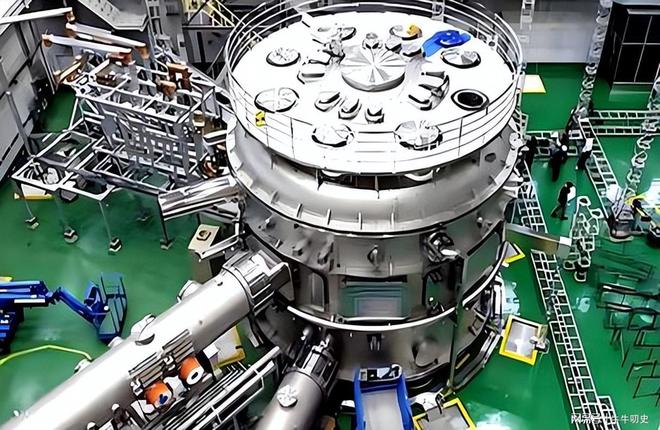

实验堆稳定运行,钍基熔盐堆,彻底把新能源技术赛道的游戏规则搅翻。说句实在的,这不是哪个小突破,而是直接把中国能源牌面摆到了桌面中央。

叙事就得还原细节。2011年,中国科学院把钍基熔盐堆定为“五大先导专项”的头号目标,全力推进。甘肃武威的搭建,是这个战略布局的关键一步。

今年最新的消息来了:实验堆连续稳定运行,成为全球首座这一类型的成功案例。别看西方还沉迷压水堆,美橡树岭实验室在1965年搭过类似的技术,但1973年就因为材料搞不定、经费断档等原因停了。中国曾在上世纪70年代造过冷态熔盐堆,后因国力不济暂时搁置。

转折点就是2011。中国科学家们盯着那块最硬的骨头啃——材料腐蚀,全流程镍基合金技术自研,没人敢说容易。有一阵,各路专家说“技术极限”,说“国际材料封锁”。

但团队一步步试错,从实验到工业化,把镍基合金那道关死死咬住。不是一朝一夕,也不是哪个“天才一闪”。大量冷门材料曾全废掉。凌晨实验室的灯光,厂房试制的轰鸣,甘肃的荒漠,谁都说条件苦,可偏偏就是这里撑起了反应堆的心脏。

再往前说,中国能源棋局一直被铀资源紧箍咒卡着。铀矿得靠进口,心里泛着吊。好在老天爷给了中国足够的钍,主要分布在内蒙古白云鄂博那片稀土之地。“家底丰厚,技不精。”这句调侃,曾困扰过几代人。

但因为钍-232能高效转化为铀-233,熔盐堆技术真能让钍成为“无限能源”的发动机。专家都说,这份资源理论足够中国用两万年。2023年,这新的实验堆终于稳定启用,意味着“能源主权”打造出闭环。核物理、装备制造、材料科学并进,产业链也随之升级。

你细品人物关系。科研团队不是孤勇,背后是材料工厂的攻坚,是装备制造厂的配合。国家电网和核能监督系统全程介入测试反馈。都知道,反应堆设计只是其一,长期运维和材料耐腐蚀才是命脉。美国当年快堆转向军用,就是受制于材料技术短板。中国这次是完整地跑通全部环节。

场景感再拉满。荒漠里,实验堆外壳裹着冷灰色铠甲,核心区蛇形管道里熔盐流动,仪表盘闪烁。每隔几小时就有团队工程师身裹防护服进舱检查金属挂片,被强腐蚀环境催生出一套国产检测设备。

你可以听到试验室里低沉的分析仪、也能闻到金属切割时那股细微热气。每个节点,中国团队都在和西方材料壁垒做最凶险的硬碰硬。

细节得还提一句。熔盐堆还有个狠东西:常压运行+被动安全。翻译成人话,就是不用像传统核电站那样看着一屋子高压管道提心吊胆。二氧化碳从空气里抽出来,能直接用钍基熔盐堆提供的高温做甲醇合成,还可以“氢+CO2制甲醇”这样的化工件。

小型化设计让未来月球、火星基地都能安排上。比传统核电站,运维灵活度大得多,基本不怕西方断供任何核心燃料。

说到背后博弈这一层,就是一个字:“主权”。先说资源。中国的钍储量确实全球数一数二。但别的国家也不是没资源。真正把钍变成“2万年能源”的,是中国掌握了钍提取、反应堆设备到耐腐蚀材料的全流程。

每一道技术关卡都是沉没成本,也是专利。材料攻关镍基合金,让中国端住了高端产业链。行业里头都明白,这不是单点突破,而是整个系统的自给闭环。

再说意图和利益。美国为什么从1973年放弃熔盐堆?一则技术材料卡脖,二是当时快堆军用任务优先。在2011年前后,中国奋力补短,就有了后发优势,战略级资源提供了底气。

现在这一套下来,如果未来全球核能“路线之争”从“铀标准”转向“钍标准”,中国就能掌控话语权。技术出口谈判,发展中国家的能源安全,都是国家博弈的筹码。跟稀土一样,谁能掌控整个链条,谁就是规则制定者。

你要说内部逻辑,这让我想起18世纪英国搞煤炭技术的事。木材危机逼得英国必须破解动力瓶颈,蒸汽机技术一突破,内陆的煤矿一下变了身。

煤炭工业成了工业革命的引擎。中国今天搞钍基熔盐堆,把本土资源转成“无限能源”,内核其实很像。还有拜占庭的希腊火,技术封锁数百年垄断海权;威尼斯玻璃工匠守死本土工艺,两百年生意不倒。

再做个侧面比喻。熔盐堆这个技术,跟威尼斯保护玻璃工匠一样紧,整套工艺都是自家手里的“粮票”,“外来工匠”想学,也只能干看着。中国这条本土技术保护路线,让所有关键环节全部国产化,不怕供应链被掐脖。

说句掏心窝子的。谁都晓得,当年核能发展最大风险是“安全”。技术不行,社会舆论就全是阴影。钍基熔盐堆被动安全设定是物理原理,遇故障反应自动停止,这不是噱头,是消除了扩展过程里的“系统性风险”。

再往后看,熔盐堆能高温供热,美化工业结构,还能给海上小型核动力平台和深空探测做后盾。分布式、小型化部署不是口号,是实际布局。能源独立的芒刺终于翻身成了自己的长矛。

想象一下那画面,未来月球基地,火星前哨,一座集装箱大小的中国制造熔盐堆安静运转,为新世界点亮一片灯火。

国际核能市场的格局,也将在中国这一批系统性突破后,彻底重新洗牌。很可能,有一天中国能对全球输出“安全、经济、可持续”的能源方案,让那些还在围堵技术的西方,自己也不得不买单。

只能说,甘肃武威这一枪,打得响——响到二十年后都有人回头细算:中国这条路,没白走。