30年前哥哥去上海当上门女婿,一年后离婚回家,这天来了个年轻人

夜色浓重,寒风拍打着村口的老槐树,邵家小院的灯光昏黄而摇曳。

邵景松从上海回来才一年,村里人却已经嚼烂了他的故事。

“那小子去做上门女婿,没几个月就被踹回来了,肯定干了啥丢人现眼的事!”

“听说那上海女人嫌他土,懒得跟他过!”

街坊们的议论像刀子,刺得人心疼。

邵雨桐刚从田里回来,听到这些话,气得扔下锄头冲过去,指着那群人骂道:“你们少在这胡说八道!”

“我哥老实本分,离婚是他命不好,轮不到你们嚼舌根!”

她声音洪亮,泼辣的气势压得众人哑口无言,悻悻散去。

谁也没想到,这件事过去三十年后的一天晚上,急促的敲门声打破了老屋的寂静。

我叫邵雨桐,出生在苏北一个叫槐树村的小地方,四周是连绵的田野和泥泞的小路。

从我记事起,家里就只有我、哥哥邵景松和奶奶三个人。

爹娘走得早,我两岁那年,爹在山上砍柴时摔断了腿,没几天就没了,娘受不住打击,病了一场也跟着去了。

那时候哥哥才十二岁,瘦得像根竹竿,却硬是挑起了家里的担子。

他不爱说话,可干起活来比谁都卖力,村里人都说他像头倔牛,犟得要命。

我小时候最喜欢缠着他,他扛着锄头下地,我就在后面跟,踩着他留在泥里的脚印,咯咯笑。

他回头看我,总是咧开嘴,露出一口白牙,说:“雨桐,慢点,别摔了。”

那时候我觉得,有哥哥在,天塌下来也不怕。

奶奶身子骨一直不好,常年咳嗽,嗓子哑得像老树皮摩擦。

她年轻时熬过苦日子,腿脚落了病根,走路得拄拐,一到阴雨天就疼得睡不着。

我五岁那年,她咳得吐了血,哥哥急得满村跑,找人借了辆牛车,把她送到镇上医院。

回来后,他跟我说:“雨桐,奶奶得吃药,咱们得攒钱。”

从那以后,他干活更拼命了,夏天顶着烈日割稻,冬天踩着冰碴挑水,手上裂开一道道口子,血水混着汗水往下滴。

我心疼得哭,他却笑:“傻丫头,这算啥,哥皮糙肉厚。”

我上小学时,哥哥就常跟我说:“雨桐,你得念书,以后考大学,走出这村子。”

我听不懂啥叫大学,只知道他眼里的光亮亮的,像天上的星星。

我考上县里高中那年,奶奶的病又重了,药费像流水一样往外淌。

家里穷得叮当响,连过年都没肉吃。

哥哥十九岁,初中没念完就辍了学,整天在村里给人扛包、修屋顶,可那点钱哪够用。

我记得那天晚上,他蹲在院子里抽旱烟,烟雾呛得他直咳嗽。

奶奶拄着拐过来,劝他:“景松,别太拼了,歇歇吧。”

他抬头,声音闷闷的:“奶,我不出去打工,咱家咋办?您得治病,雨桐得念书。”

奶奶眼眶红了,叹了口气,没再吭声。

第二天一早,哥哥收拾了个破布包,里面塞了两件旧衣裳和一双磨破的鞋。

他站在门口,回头看我,眼里有点湿意。

我跑过去抱着他哭:“哥,你别走,我不上学了,咱们在家种地也行。”

他蹲下来,摸摸我的头,声音沙哑:“傻丫头,哥不走,奶奶怎么办?你怎么办?我在外面挣钱,你好好念书,别让哥白辛苦。”

我抽噎着点头,他咧嘴笑了一下,转身走了。

那天风很大,我站在门口看他背影越来越小,直到拐过村口那棵老槐树,再也看不见。

哥哥走后,家里冷清了不少。

奶奶常坐在门槛上,盯着村口发呆,嘴里念叨:“景松这孩子,太苦了。”

他每隔几个月寄信回来,信封里夹着几张皱巴巴的钱。

我拿给奶奶看,她让我念出来。

信里没啥花哨话,就说他在城里干活挺好,让我们别担心。

我念完,奶奶总是抹泪,说:“这傻小子,肯定没吃饱。”

我知道,哥哥在外面肯定不轻松,可他从不说苦。

我拿着那些钱,小心翼翼地收好,暗暗发誓,一定要考上大学,不辜负他。

他在外头漂了六年,从苏北到苏南,又跑去了上海。

每次寄钱回来,数目都不多,可从没断过。

我念高三那年,他信里说找到个稳定的活儿,在上海一家厂子里干,每天能挣二十多块。

我算了算,那点钱在城里也就够吃饭,可他还是挤出一半寄回来。

奶奶的药没断过,我的学费也凑齐了。

高三下学期,我考了个全县前十,老师说只要高考发挥好,大学没跑。

成绩出来那天,我跑回家想告诉奶奶,她却躺在床上,喘得厉害。

我吓坏了,赶紧去喊村里的大夫。

大夫摇摇头,说:“老毛病,拖太久了,得去大医院。”

我攥着拳头,眼泪直掉,心想哥哥要是知道,肯定得急疯了。

那年夏天,哥哥寄了封信回来,说他在上海攒了点钱,打算过年回来一趟。

我高兴得睡不着,拉着奶奶说:“奶,哥要回来了,咱们给他做好吃的。”

奶奶笑得皱纹都开了花,点头说:“好,好,给他包饺子。”

可我没想到,他这次回来,不光是一个人,还带回了更大的变故。

那是后话了,当时的我,只想着哥哥回来,家里就能热闹起来。

六年没见,我都快忘了他的模样,只记得他走时那双粗糙的手,和眼里藏不住的疼惜。

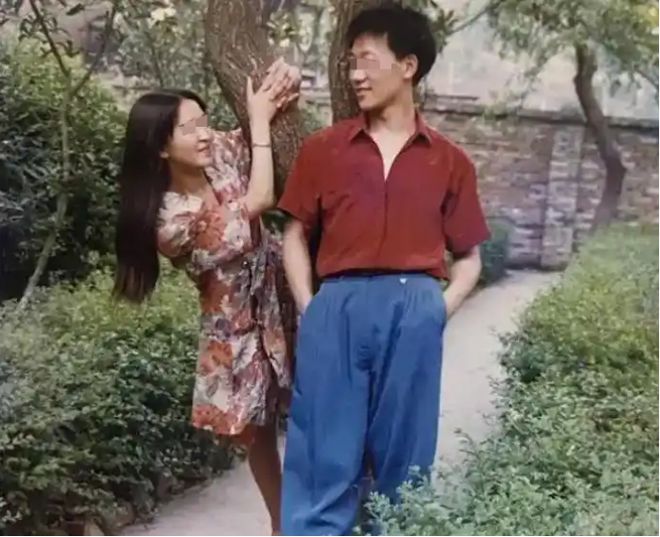

哥哥邵景松回来的那天,是个大雪纷飞的冬日。

我高考刚结束,考得不错,心里正盘算着填志愿的事。

下午,我和奶奶在堂屋里烤火,炉子里的柴噼啪作响,屋外风声呼啸。

突然,院门吱呀一声开了,我探头一看,哥哥站在雪地里,肩上扛着个旧布包,身后还跟着个女人。

我愣住了,六年没见,他瘦了不少,脸被风吹得黑红,眼角多了几道细纹。

可他咧嘴一笑,还是那个熟悉的模样:“雨桐,哥回来了。”

我高兴得跳起来,跑过去抱住他,差点没把他撞倒。

他拍拍我的背,笑得喘不过气:“丫头,长高了啊。”

他身后的女人走上前,自我介绍叫戚曼云。

她穿着一件深红呢子大衣,围着条毛围巾,眉眼细腻,皮肤白得像城里人,整个人透着股洋气。

她冲我笑笑,声音轻柔:“你就是雨桐吧,景松常提起你。”

我有点局促,点点头,心想这女人跟我们村里的婶子们完全不一样。

哥哥拉着她进屋,奶奶拄着拐出来,看到戚曼云,先是一愣,然后招呼她坐。

戚曼云放下手里的包,从里面掏出几包点心和一罐茶叶,说是给奶奶带的。

奶奶接过来,手抖了抖,低声说:“这丫头,真客气。”

那天晚上,家里难得热闹。

哥哥烧了一锅热水,给我们仨泡了脚,又从包里翻出几块硬邦邦的馒头,分着吃了。

我嚼着馒头,听他讲这几年的事。

他说他在上海一家厂子里干活,后来认识了戚曼云。

她是厂里会计的侄女,有次来厂里帮忙,俩人聊了几句就熟了。

她教他怎么跟人打交道,还带他去城里转悠。

哥哥说得眉飞色舞:“雨桐,你没见过黄浦江,那水宽得一眼望不到头。曼云还请我吃小笼包,皮薄得透光,咬一口满嘴汤。”

我听着,想象那场景,眼里全是羡慕。

戚曼云坐在旁边,笑着补一句:“你哥笨得很,吃第一个就烫了嘴,龇牙咧嘴的样子可笑死了。”

哥哥挠挠头,嘿嘿笑了两声。

我看得出,哥哥跟戚曼云在一块儿的时候,整个人都活泛了。

他以前回来,总是板着脸,话少得像挤牙膏。

可这次,他眼里有光,说话也多了,连奶奶都忍不住夸:“景松这回精神头足,看着像回事。”

吃完饭,戚曼云帮我收拾碗筷,手脚麻利,一点不娇气。

我偷偷问哥哥:“哥,她真是城里人?”

他点头,低声说:“她家在上海有房有铺子,比咱强多了。可她不嫌我,我觉着挺好。”

我心里一暖,觉得哥哥总算熬出头了。

可那天深夜,我睡不着,翻身时听见堂屋里有动静。

蹑手蹑脚过去一看,哥哥和奶奶正低声说话。

奶奶声音沙哑,带着忧虑:“景松,那丫头家境好,跟咱差太远,你俩不会有好结果。”

我屏住呼吸,躲在门后听。

哥哥沉默了一会儿,才开口:“奶,我知道她家看不上我,可我跟她是真爱。她家嫌我穷,我说了愿意入赘。只要入赘,她家有钱,咱们也能过上好日子,雨桐上大学也不愁了。”

奶奶叹了口气:“你想好了?这上门女婿可不好当,吃了苦别回头怨。”

哥哥声音坚定:“不怨,我跟她处了这几个月,觉得值。”

我缩在门后,心跳得厉害,既为哥哥高兴,又有点不安。

几天后,哥哥跟我说,他和戚曼云要结婚了。

她家在上海定了日子,打算先在那边办一场,再回村里摆几桌。

奶奶听了,皱着眉没吭声,我却高兴得拍手:“哥,那我能去上海看看不?”

他笑笑:“等结了婚,哥带你去。”

没过多久,村里就热热闹闹地忙开了。

戚曼云带来的钱不少,哥哥拿出一部分修了院墙,还买了猪肉和白面,说要给奶奶好好补补。

婚礼那天,天刚蒙蒙亮,村里人就来了,院子里搭起红布棚,桌上摆满酒菜。

戚曼云穿了件大红裙,眉眼弯弯,像画里的人。

哥哥换上新衣,站在她旁边,笑得像个傻子。

锣鼓一响,鞭炮炸开,我拉着奶奶站在门口看热闹,心里满是欢喜。

婚礼很隆重,村里好些年没这么热闹过。

戚曼云的亲戚从上海来了几个,开着小轿车,村里人围着看稀奇。

酒席散了,他们俩坐车走了,说是回上海安顿。

我送他们到村口,哥哥回头冲我挥手:“雨桐,好好念书,哥等着你考大学!”

我使劲点头,眼泪却掉下来。

车开远了,我还站在那儿,直到看不见影子。

奶奶拄着拐过来,拉住我的手,喃喃道:“这孩子,心大了。”

我没说话,心里却想着,哥哥有了戚曼云,日子肯定会好起来。

那之后,家里安静了不少。

奶奶常坐在门槛上念叨:“景松这回算是有盼头了。”

我也埋头复习,准备高考,想着考好了就能去上海找哥哥。

可我没想到,这场婚礼,竟是我最后一次见他。

那是后来的事了,当时的我,满心都是对未来的憧憬。

哥哥邵景松和戚曼云结婚后,我再也没见过他。

婚礼后的第二天,他们就回了上海,我站在村口送他们,车尾扬起的尘土模糊了视线。

那年我考上了省城的大学,学费是哥哥寄来的,信里没多写什么,只让我好好念书,别挂念家里。

大学四年,我忙着读书打工,偶尔写信给他,可回信越来越少,最后干脆没了音讯。

奶奶问我:“景松咋不写信了?”

我只能安慰她:“哥忙着挣钱呢,上海日子不好过。”

可我心里也犯嘀咕,总觉得他那边出了什么事。

一年后,哥哥回来了。

那是个阴冷的秋天,我刚放假回家,推开院门,看到他蹲在门槛上抽旱烟,瘦得像根柴火,眼窝深陷,头发乱糟糟的。

他抬头看我,勉强挤出个笑:“雨桐,回来了?”

我愣住,扔下包跑过去:“哥,你咋这样了?”

他拍拍我的肩,低声说:“没事,就是累了。”

奶奶拄着拐出来,看到他这模样,眼泪一下掉下来:“景松,你咋弄成这样?”

他沉默了一会儿,才说:“我和曼云离婚了,净身出户。”

我脑子嗡的一声,问他为啥,他只是摇头,拿起爹留下的刻刀,低头弄起木雕,像啥也没发生过。

从那天起,哥哥变了个人。

他不提上海,也不提戚曼云,整天闷在屋里刻木雕,手指磨出一层层老茧。

我试着问过几次,他都摆摆手:“别问了,过去了。”

奶奶叹气,拉着我说:“雨桐,别逼他,他心里苦。”

我只好作罢,可心里总堵得慌,想不通那么甜蜜的两个人,怎么就散了。

日子慢慢过,哥哥的木雕越做越好,村里人开始夸他手艺精。

他攒了点钱,给家里修了屋顶,还买了台收音机给奶奶听戏。

日子好歹有了起色,我大学毕业后,在省城找了份文员工作,后来跟朋友合伙开了个小店,生意还行,家里终于不那么紧巴巴了。

哥哥的木雕渐渐出了名。

他用在上海学的那点经商头脑,找了个镇上的商贩,把木雕卖到城里去。

后来,他自己做了个小牌子,叫“松木记”,生意越做越大,连省城都有人来订货。

我每次回家,看他忙得满头汗,心里挺高兴,可他脸上总没啥笑模样。

奶奶晚年过得舒坦,哥哥给她买了新棉袄,还请了镇上的大夫定期来看病。

她走的那天,躺在床上,拉着我和哥哥的手,笑着说:“景松,雨桐,你们好好的,我知足了。”

她走得安详,哥哥跪在灵前烧纸,眼泪一滴滴砸在地上。

我抱着他哭,他却拍拍我:“别哭,哥没事。”

奶奶走后,家里就剩我和哥哥。

他还是那样,不爱说话,埋头干活。

村里媒人给他介绍过不少对象,有寡妇也有没嫁的姑娘,他都推了。

我问他:“哥,你不想再找个伴?”

他笑笑,声音低沉:“够了,雨桐,你过得好就行。”

时间一晃,三十年过去了。

我在省城安了家,开了个小公司,偶尔回村看看他。

他五十多岁了,头发花白,腰背却还挺得直。

村里人早忘了他的婚事,我也很少提起,好像那段往事被风吹散了。

可我知道,哥哥心里藏着东西,只是从不说。

直到他回来第三十年,那天晚上,风刮得老屋吱吱响。

我回村过周末,正帮他收拾木雕的工具,门外突然传来急促的敲门声。

我皱眉,嘀咕着:“这么晚谁啊?”

起身去开门,门外站着个年轻人,身穿精致昂贵的大衣,皮鞋锃亮,气质冷峻,跟这破旧的村子格格不入。

他眼神锐利地看着我,开口就问:“邵景松在吗?”

我愣了愣,回头喊:“哥,有人找你!”

哥哥慢吞吞走过来,手里还拿着一块没刻完的木头。

他抬头看清那年轻人的脸,脸色瞬间煞白,像见了鬼,手里的木雕“啪”地摔在地上,碎成两半。