学术不端严重者将面临牢狱之灾!

一名护士的论文近日被曝出现“男性患子宫肌瘤”的低级错误,后涉事医院发布情况说明称,网传论文存在学术不端问题。由此,学术不端话题引发网友热议,买卖论文、论文代写等现象也再次进入公众视野。

《高等学校预防与处理学术不端行为办法》(以下简称《办法》)第二十七条规定了学术不端行为的情形,如剽窃、抄袭、侵占他人学术成果,篡改他人研究成果,伪造科研数据、资料、文献、注释,未参加研究或创作而在研究成果、学术论文上署名等。此外,科技部等22个部门于2022年联合印发的《科研失信行为调查处理规则》对科研失信行为作出了明确规定, 即在科学研究及相关活动中发生的违反科学研究行为准则与规范的行为,包括抄袭剽窃、侵占他人研究成果,编造研究过程、伪造研究成果,买卖、代写、代投论文等。

不少论文“翻车”的背后存在着一条以论文代写为业务的灰色产业链。近年来,围绕学术造假、数据篡改、虚假发表等行为的非法利益网络愈发猖獗,该产业链涉及代写机构、中介平台、期刊“黑中介”、AI代写工具开发者等多方主体,从课程作业、毕业论文到SCI论文都有明码标价,甚至以提供“包过、包查重、包答辩”一条龙服务为噱头吸引客户交纳高额代写、代发费用,待收取费用后即怠于履行相关义务,并由此引发合同纠纷,相关合同因违背社会公序良俗极易被认定无效。

《办法》第二十九条规定,高等学校应当根据学术委员会的认定结论和处理建议,结合行为性质和情节轻重,依职权和规定程序对学术不端行为责任人作出通报批评、终止或者撤销相关的科研项目并在一定期限内取消申请资格、撤销学术奖励或者荣誉称号、辞退或解聘及法律、法规及规章规定的其他处理措施。

“学术不端行为除在高校内部处理以及面临民事诉讼风险外,还有可能承担行政甚至刑事责任。”北京市昌平区人民法院法官介绍。根据《著作权行政处罚实施办法》第四条规定,对著作权法第四十七条列举的侵权行为,同时损害公共利益的违法行为,著作权行政管理部门可以依法责令停止侵权行为,并给予警告、罚款、没收违法所得、没收侵权制品、没收安装存储侵权制品的设备以及法律、法规、规章规定的其他行政处罚。因此, 国家版权局以及地方人民政府享有著作权行政执法权的有关部门可在法定职权范围内就违法行为实施行政处罚,且该行政处罚的执行,并不妨碍侵权人承担相关民事或刑事责任。

部分行为人通过大规模剽窃他人论文、专著、软件代码等作品牟利,若达到违法所得数额较大或情节严重标准,则可能因构成侵犯著作权罪面临刑事处罚。根据刑法第二百一十七条规定,以营利为目的,侵犯著作权或者与著作权有关的权利,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。因此,严重的学术不端行为会涉及刑事犯罪,而“违法所得数额较大”或“有其他严重情节”是区别民事侵权行为和刑事犯罪行为的重要标准。如果有剽窃、抄袭等侵犯著作权的行为,但未能达到上述标准的,则属于一般的民事侵权行为,不能作为刑事犯罪处理。

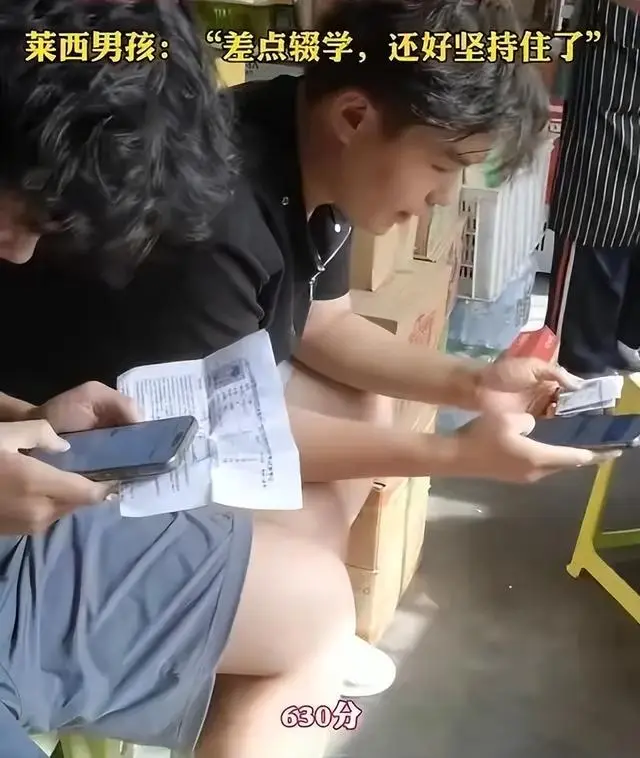

供图:视觉中国