“取消本科论文”呼声高涨,专家为何反对?

近年来,关于“取消本科毕业论文”的讨论在高校师生和社会各界持续发酵。一方面,不少学生和一线教师认为当前本科论文形式大于内容,沦为“学术鸡肋”;另一方面,教育专家则坚持毕业论文是高等教育质量的重要保障。这场争议背后,折射出我国高等教育转型期的深层矛盾。

一、学生群体的“论文焦虑”现实

在社交媒体上,“毕业论文查重费比打印费还贵”“熬夜改格式比写内容时间还长”等吐槽屡见不鲜。某高校调查显示,68%的本科生认为论文写作“压力过大”,其中文科生通宵修改格式、理工科学生重复实验数据的现象尤为突出。更值得关注的是,部分学生坦言通过“代写”“洗稿”等方式应付论文,某电商平台数据显示,每年4-6月“论文代写”搜索量激增300%。

这种焦虑源于多重压力:一是时间冲突,大四学生面临考研、求职、实习等多重任务;二是能力断层,多数学生未系统接受学术训练,某985高校教授指出:“许多学生连文献综述都不会写,却要独立完成万字论文”;三是评价失衡,多数院校将论文作为硬性毕业指标,但指导教师人均带教10-15名学生,难以提供个性化指导。

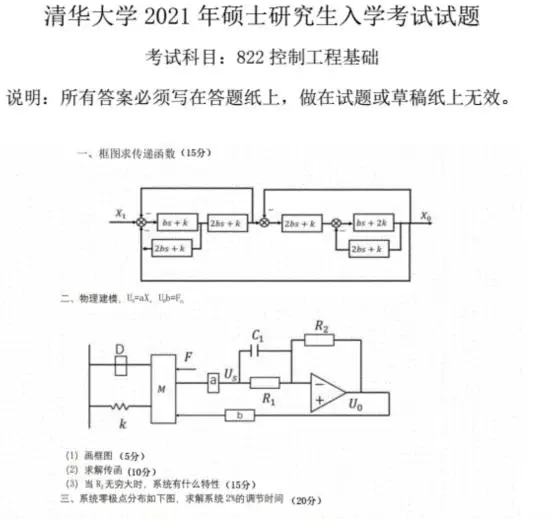

二、专家反对取消的三大理由 面对改革呼声,教育部高等教育司负责人明确表示:“毕业论文(设计)是培养创新能力的关键环节,不宜简单取消。”这种立场基于三重考量: **学术能力培养不可替代**。清华大学教育研究院团队研究发现,完成毕业论文的学生在信息整合、逻辑思维等核心素养上显著优于未参与者。中国人民大学周光礼教授指出:“论文写作是学术规范的内化过程,这种训练对任何行业都至关重要。” **国际经验的反向参照**。对比欧美高校,虽然形式灵活(如哈佛大学允许用创业计划替代论文),但均保留学术成果展示环节。德国更将本科论文视为“学术身份证”,未达标者禁止申请研究生。我国若取消论文要求,恐与国际高等教育趋势背道而驰。 **质量滑坡的预警信号**。2024年教育部抽检发现,本科论文不合格率较五年前上升5.2个百分点。专家担忧,取消论文可能释放“降低学术标准”的错误信号,加剧“水课”“躺平”现象。北京师范大学李奇教授警告:“不能因噎废食,解决问题的关键在改革评价机制而非取消制度。” 三、第三条道路:多元化改革探索 在“取消派”与“保留派”的争论中,部分高校已开展创新实践,为矛盾化解提供新思路: **形式创新**:浙江大学试行“作品替代”政策,新闻专业学生可用深度报道代替传统论文;中国美院允许毕业设计附带3000字创作说明即可。这种“分类考察”模式使实践型人才得以凸显优势。 **过程改革**:复旦大学推行“论文培养全程化”,从大二开始设置文献检索、数据分析等模块课程。数据显示,该校论文抄袭率因此下降42%,优秀率提升至15%。 **技术赋能**:多所高校引入AI辅助系统,上海交通大学开发的“思源智评”平台可自动检测逻辑漏洞,学生修改效率提高60%。同时,区块链技术被用于论文原创性溯源,从机制上遏制学术不端。 这些探索印证了21世纪教育研究院熊丙奇院长的观点:“本科论文问题的本质是工业化培养模式与个性化发展需求的矛盾,改革应着眼于建立多元评价体系。” 四、深层矛盾与未来走向 争议背后的结构性矛盾值得深思:一方面,高等教育大众化使本科生源多样化,部分应用型专业学生确实需要更灵活的考核方式;另一方面,我国正在建设世界一流大学,学术标准不容降低。这种张力恰恰反映了高等教育从“严进宽出”向“宽进严出”转型的阵痛。 未来改革可能需要“双轨制”方案:对学术型人才保留论文要求并强化过程指导,对应用型人才允许用实习报告、技术专利等替代,同时建立全国统一的学术诚信数据库。正如教育部相关负责人所言:“改革不是做减法,而是要让评价标准回归育人本质。” 在这场关乎千万学子命运的讨论中,或许我们更需超越“取消与否”的二元对立,转而思考:在人工智能颠覆传统知识生产的时代,高等教育究竟要培养学生什么样的核心能力?答案,可能就藏在如何重构毕业论文制度的探索之中。 #本科论文#