孩子高考考了高分却落榜?别急着自责——你可能没弄懂“等位分”

写在前面:

“等位分”是一个为了解决考试难度不一、公平性存疑问题而诞生的评分工具,它能把不同考试之间的成绩放在同一个“起跑线”上,让每一个努力的孩子都有被公平看到的机会。

真正的公平,不只是分数的高低:聊聊“等位分”背后的故事

说起考试,大家最常挂在嘴边的就是“多少分”“超了几分线”“差了几分掉档”。但你有没有想过:**同样是650分,放在不同省份、不同年份、不同试卷上,真的能代表同一个水平吗?**这,正是“等位分”存在的意义。

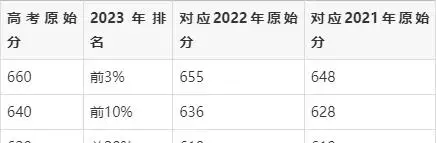

我们先来看一个简单的对比表(虚拟数据举例):

是不是很惊讶?分数一样,等位分却天差地别,这说明什么?说明试卷难度变了,考生整体水平也有波动,而我们原来以为“分高就是厉害”的直觉,在这里其实并不完全成立。

等位分,不是玄学,是科学

等位分并不是一个玄而又玄的“玄学算法”,它其实就是通过一套数学模型,把考生在当年的**“相对位置”——也就是你比多少人厉害**,转化成一个“统一标准”的分数。

比如,一个考生在2024年高考考了670分,这个分数在全省属于前2%。那么就会对照过去几年数据,找到在2023年、2022年、2021年同样属于“前2%”的原始分数,这样就可以算出一个“等位值”,便于横向比较。

这就像是“身高打分”。一个男生身高175cm,在日本可能是挺高的,但在荷兰可能只是平均水平。如果只比身高,不如直接告诉你他在人群中排第几名。

“孩子分数比去年高20分,却没进一本”?这就是没看懂等位分

你有没有听过身边人说:

“我们家孩子去年比邻居家的还多考了20分,怎么人家进了好大学,我们连调剂都没轮上?”

这种“苦水”,每年高考之后都会有人吐。

原因之一,正是因为原始分数在不同年份的含金量不同。2024年的数学卷偏简单,670分可能只是前15%;但2023年题难,670分可能是前5%。这时候直接比分数,等于拿不公平的尺子比身高。

等位分能解决的,正是这种“看上去高,实则不强”的错觉。

填志愿、报学校,别只看原始分,看等位分才不会吃亏

真正懂等位分的家长,都会先去看孩子所处的**“分数段排名”**。比如以下对照表:

看出来了吗?真正该比的,是“你处在哪个梯队”,不是裸分。有了等位分,志愿填报就不会“蒙眼开车”。

等位分的性格特点?它是那个理性却温柔的“裁判”

如果你要给等位分“拟人化”,它不像老师那样情绪化,也不像分数那样冷冰冰。它更像是一个温柔却公平的裁判,用数学的方法帮你找出真正的位置。它会告诉你:别看你分不如别人高,其实你比他考得更难、更稳、也更值得被看见。

它温柔,是因为它让弱势群体、边远地区的孩子,也能在“同样的维度”下展现自己的努力;它理性,是因为它不会被一场考试的难易左右,不会被题目风格左右,而只看你在所有人当中的表现。

“不是分数变低了,而是社会在变公平了”

等位分的出现,其实是教育评估体系的一次深刻变革。

它不是为了让人更容易上大学,而是为了让每一个努力的人都不被错估、不被埋没。它的存在,就是在提醒所有人:

“不是你不够好,而是这个世界终于开始学会用对的方法看你。”

如果你是家长,真的应该静下心来研究下等位分;如果你是学生,也要明白分数背后隐藏的真正价值。别被“高低”迷了眼,更要看清自己在“大军”里的位置。