我教的班级里,沉默像传染病一样蔓延……

“老师你口水喷到我了。”

浙江绍兴的小学课堂上,小男孩耿直地举手,一句认真的发言,却引得网友连连惊叹“还是小孩子敢说话”。毕竟——“当年自己连抬头都不敢”。

不敢举手、不敢提问、不敢发言,这是如今中国课堂的常态。

如果说,小学低年级课堂还有80%的举手率,那么到了高年级就近乎断崖式下跌。 有机构调查就显示,超过62%的中学生课堂发言次数每周不超过2次,高中课堂主动发言率仅为18.7%。

“清华课堂上有34%的学生,四年里从未发过言”,哪怕到了学霸云集的最高学堂,也难逃“静音”的窘态。

我们的课堂,到底是怎么从“勇敢发言”到“集体沉默”的?从前那群积极回答问题的孩子,后来都哪去了?

“我教了坟墓一样的班级”

网上曾有一位资深老师发出痛心疾首地哀叹:“我教了坟墓一样的班级。”

早读静悄悄的,睡倒了一大片,校长来都叫不醒。读书的人也只见嘴唇轻轻开合,听不到声音。提问的时候静悄悄的,很多双眼是迷茫无神的。

黄灯老师在《我的二本学生》中形容 这一代的孩子是“工厂化的标准零件”:“在课堂上很少有让人惊讶和意外的讨论、质疑发生,因为他们早已被裁剪成规整的模样。”

“这几届的本科生,突然变得很呆,可以说是呆若木鸡。”博士生导师刘永谋到高校讲课的感受,也是越来越多的高校老师的叹息。

武汉大学文学院冯学锋教授曾连续多年推行 「提问免考」政策 ——“学生提出3个有价值的问题,即可免期中和期末考试。”

然而几年下来,面对如此诱人的奖赏,获得免考资格的学生却寥寥无几。更多学生即便有疑问,也选择了沉默。

“看起来好像都懂了,但最大的问题恰恰是‘没有问题’。”

在重点中学执教多年的李老师回忆起,在一节关于历史事件的讨论课上,尽管他精心准备了各种引导性的问题和丰富的资料,但主动发言的学生仍然不足班级总人数的四分之一。

当他问起“大家还有什么不懂的吗?”无人举手。

台下的眼神中或是迷茫,或是羞涩,更多的是一种习惯性的沉默。

提不出问题,代表对所学内容只是照单全收,缺乏深入思考,更别提内化出自己的见解了。

在《课堂沉默的双面性》一文中,作者当了二十几年老师,一阵见血地指出了背后的真相: “当我试图用沉默激发学生思考时,却发现多数人选择用沉默逃避思考。”

中式课堂的哑巴

中了集体失语的毒

01

文化基因里的“发言禁忌”

武汉某三甲医院外科主任王自栅教授提到,他曾经为见习生精心准备了病例分析课。结果当他兴致勃勃地讲完,盛情邀请学生提问时,却遭遇长达5分钟的静默,连空气都透露着大写的尴尬。

事后,学生私下坦言——“担心暴露无知会被同学嘲笑,更怕被老师认为基础太差。”

比起西方国家推崇的“我思故我在”,鼓励课堂上大胆表达,多维批判,中国人骨子里秉承着儒家“敏于行而讷于言”的传统。在文化基因的束缚下,中国人更遵循中庸之道强调的“谨言慎行”。

无论提问还是回答,中国学子在举手前都要经历一番内心的权衡——

既担心自己回答不好被取笑,又担心过分张扬被扣上“爱出风头”的帽子;

既希望个性化表达,又碍于尊师重道的“礼”,在提问前需先考虑“德性涵养”,顾及老师的感受,在意老师的看法。

瞻前顾后的发言禁忌,在如今的课堂中演变为“言多必失”的生存智慧。为了保全面子,维护老师的体面,干脆选择集体噤声。

02

单一评价体系下的“发言倦怠”

中式课堂有个谬论,似乎回答正确是本分,回答错误则是“不认真”的代名词。

这种发言功利化的集体趋势,正在摧毁课堂表达的崇真尚本。对待发言的容错率缺失,让表达自我成为高风险行为。

“我不是不懂,而是不敢举手。”

单一的评价体系下,学生需要评估答案正确率、教师脸色、同伴评价、分数收益等多重变量,所以,最终“沉默保本”而非“发言冒险”就成了大多数人的选项。

正如阿德勒心理学指出的:“当表扬成为上位者的评价工具,学生自然倾向用沉默规避‘被审判’的焦虑。”

多说多错,不说不错,干脆沉默。

有研究数据就指出—— 课堂中,成绩前20%的学生承包了83%的发言次数,中下游学生基本选择了躺平。

当课堂变成追求正确性的竞技场,那些“与考试无关的问题”“不确定的思考”“批判性的提问”,都会在“教材是权威,这不是考点,不用纠结”中最先消失。

03

教学方法与考核设置的不合理

信息时代的发展,日新月异,但传统教材的内容,却一成不变。习惯了照本宣科的老师,仍旧在执行过去那一套模式。单向的灌输,缺乏启发性和互动性,听得学生昏昏欲睡,自然也提不起思考和发言的兴致。

有人曾做过课堂实录,发现教师平均每节课讲授27分钟,10分钟抄笔记写练习,留给学生发言的时间不足3分钟,且集中于“齐答”“重复知识点”等机械性回应,“看黑板”“记下来”成了老师说得最多的口头禅。

在数学课的“难题讨论”环节,几乎所有老师都是默认“最快做出来的同学来发言”,而那些采用不同解法的同学,常被以“没有时间了”为由,终止了继续讨论探索的机会。至于“开放性讨论”“创造性思维”,那些都不是考试会考到的,所以不需要。

在“考什么就教什么”的教学任务下,老师们也很无奈: “课程标准写着培养创新能力,但高考还是按点给分,谁敢花时间让学生自由讨论?”

不乏满怀热情的年轻老师,试图打破枷锁,尝试小组讨论、分层式教学,得到的却是在领导们听课后质疑的声音——“讲得太少,学生没学到干货”,“看似丰富有趣,但如何保证考试成绩”中,最终被迫回归传统的满堂灌模式。

从“知识传递者”到“思维禁锢者”,这场沉默之战,老师无疑也是教学之困的受害者。

沉默的羔羊不出圈

创新人才难凸显

虽然这一代身处信息爆炸的Z世纪,却越来越难有真知灼见惊艳世人。对比往昔,网络时代虽言论自由,却常见集体失语。

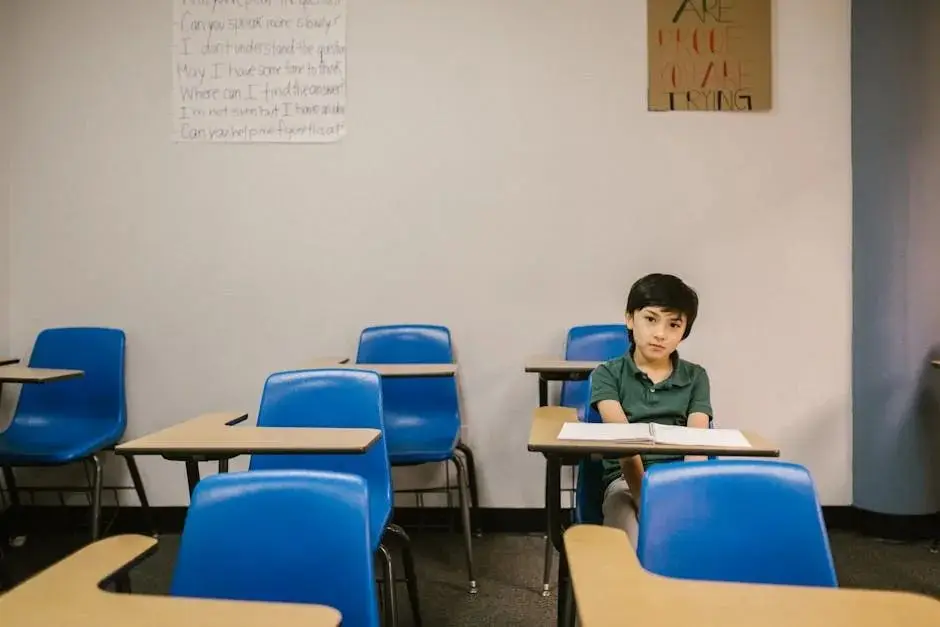

明亮宽敞的教室里,坐着“沉默的大多数”,曾经的慷慨激昂在如今的课堂环境中变得稀缺,百花齐放的思想争鸣变成无声的盲从。

当“沉默”成为了常态,不仅阻碍了知识的交流与碰撞,削弱了深度思考与表达的能力,也限制了学生思维的发展和创新能力的培养。

我们孜孜不倦的鸡娃教育,看似培养出了一堆循规蹈矩,非常能“答题”的乖孩子,却扼杀了思辨的火花,铲除了创新人才生长的土壤。

那些在课堂上习惯低头的孩子,成年后常常还会陷入 “表达恐惧症”。

正如网友自嘲的那样,“小时候不敢打断老师,长大后不敢打断领导,沉默成了刻进DNA的生存本能。”

这种人格扭曲,正在制造大批“精致的沉默者”——他们深谙规则,却失去自我,擅长应试,却畏惧表达。

从“沉默”到“共鸣”的突围之路

“从沉默到共鸣,是一场教育的变革之旅。”让每一个灵魂都能自由发声,这是一条艰难的突围之路,难以一蹴而就,需要我们从多个方面进行努力和改变。

01

解放思维,从“谨言慎行”到“敢想敢言”

教育需要一场发言启蒙运动,破除“谨言慎行”的传统思维束缚。所幸,我们看到越来越多学校已经走在重塑课堂文化的前列。

如深圳有学校就试点“课堂发言必修课”,从小学开始训练“观点表达 — 证据支撑 — 礼貌反驳”的完整链条;

北京十一学校推行的“课堂微创新”同样值得借鉴:设置“质疑勋章”奖励提出优质问题的学生,鼓励不善表达的学生用思维可视化工具的工具,如图表、漫画等方式传递观点;

国际学校也开始引入“圆桌对话制”,教师与学生同高度就座,用物理空间的平等促进话语权平等。

这些实践证明,当课堂拆除标准答案的围墙,给孩子们搭建起试错安全屋,将谨言慎行的传统土壤,培育成敢想敢言的思维沃土。被赋予真正的话语权的孩子,自然便会迸发出思想的火花。

02

去权威化,重构自由发言课堂

南京一中的丘班,即“丘成桐少年班”,以其活跃的课堂氛围和积极的互动模式而闻名。

在丘班中,课堂提问是鼓励的,并且被视为促进思考和深入理解的重要环节。他们实行“辩论豁免权”,允许学生打断老师、质疑教材,每周设置“无错发言日”,哪怕是“愚蠢的问题”也能获得掌声。

当教师角色从裁判转为聆听者,用微笑消解紧张,用包容守护勇气,让课堂成为试错安全区。那么,得到发言保护的孩子,自然更敢于举手,站起来发表自己的所思所想。

正如浙江那位小男孩的母亲所说: “我教他有想法就要大胆发言,是让他知道,自己的声音值得被听见。”

03

改革评价标准,打破发言功利化

打破“发言功利化”怪圈,还需要老师重构评价体系。

如建立积极的课堂评价机制,将学生的课堂表现、参与度、合作能力等纳入评价体系,能够促使学生更加积极地参与课堂互动。

还可以多通过开展演讲比赛、辩论活动等,为学生提供锻炼的机会;在课堂上,鼓励“有逻辑的反对”而非“正确的重复”,及时肯定和表扬学生的发言,哪怕是不完美的想法。

当评价标准聚焦思维含金量而非加分项,学生才能摆脱功利枷锁,重拾表达的初心,真正享受思想碰撞的乐趣。

正如丘成桐少年班学生所说:“我们发言,不是为了老师点赞,而是不想让有趣的想法烂在肚子里。”

04

转变教学观念,变“被动”为“主动”

教师作为课堂的主导者,其教学观念直接影响着课堂氛围和学生的参与度。教师应不断探索创新的教学方法,激发学生的学习兴趣和积极性。

运用多媒体技术,如视频、图片、动画等,让抽象的知识变得更加直观形象;采用小组合作学习,让学生在交流与合作中共同成长;实施案例教学,通过实际案例引导学生思考和解决问题。

想要让沉默的大多数,从“被动”发言变为“主动”提问,需要老师在日常教学中,以开放的心态接纳学生的多样性,营造一个包容、平等的课堂氛围,尊重学生的想法和观点,鼓励他们提出不同的见解和疑问。

当教师角色实现转型,从知识权威到对话伙伴,课堂畅所欲言的气氛才能愈发高涨。

真正的教育变革,需要让每一片叶子都有舒展的自由。

哪怕只是一句“老师,我不太懂”,哪怕只是一个“奇怪的问题”,都是一次鼓励表达和进行思想讨论的机会。

打破沉默的枷锁,不是培养话痨学生,而是守护教育的本质。让每个灵魂都能在思想的碰撞中发光,让课堂真正成为孕育可能性的精神摇篮。

这或许才是破解中国学生“课堂失语症”的终极答案—— 当教育学会倾听,学生自然敢于发声。

K12 成长与教育社区

追踪前沿资讯 洞察成长规律

挖掘充满温度的故事 探索融合世界的教育