河南考生天塌了!500分无缘本科,700分清北不要,比地狱模式还难

本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

“就是说了,全国统一试卷考试;统一录取分数。此乃公平也!”

以往总说,河南的考生参加高考用的是“地狱模式”,但是其他省的人不能切身体会这种“地狱”的程度到底在哪。

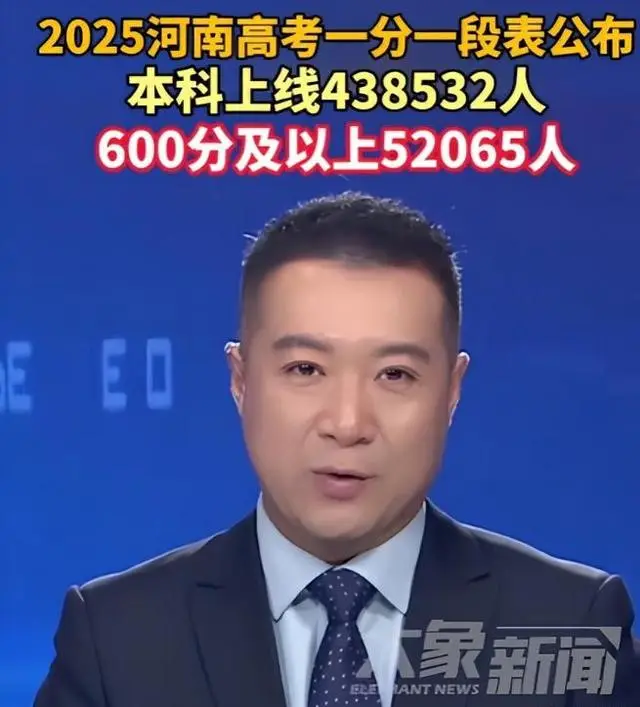

那么如今,当河南省的分数公布,700分上不了清华北大,500分只能上专科,这种激烈的竞争和残酷的现实,应该能让你有所感悟。

河南的考生真的太难了!如果你不信,我们用真实数据来说话。

大多数考生就是个分母

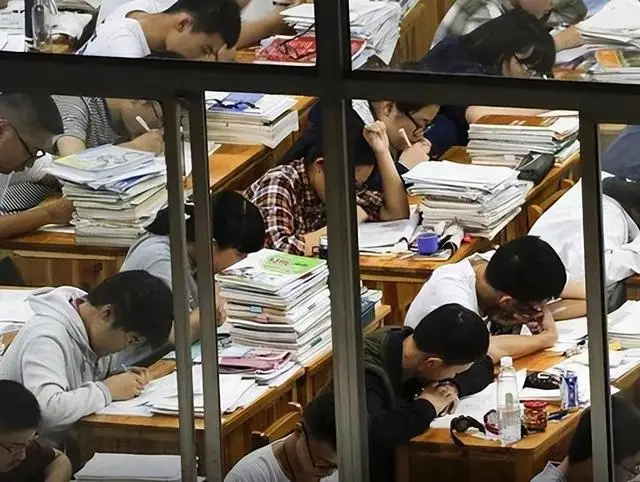

在郑州某高中的晨光里,高三(1)班的某位同学揉着布满血丝的眼睛,翻开第27套理综模拟卷。

窗外,校园围墙外的街道上,送考家长的车辆已排成长龙。

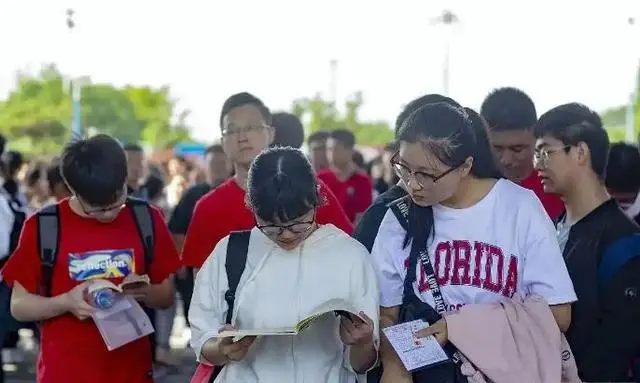

这是河南高考生态的日常切片,却折射出一个惊人的事实:这个省的考生数量,已相当于瑞典全国人口的1.3倍。

从数据维度看,2020年河南高考人数突破115万,2023年攀升至125万,2025年的136万,意味着每3秒就有1名河南考生踏入考场。

这种增长态势在全国范围内堪称独步——同期广东省考生数量稳定在78万左右,山东省维持在70万量级,而北京上海的考生总数尚不足15万。

当河南一个省的考生规模超过欧洲多数国家时,"千军万马过独木桥"的比喻已显苍白,这更像是一场在纳米级赛道上的群体冲刺。

分数线的走势则如同一组灼热的坐标。

2023年河南文科本科线为465分,2024年便飙升至508分,涨幅达43分;理科本科线从405分跃升至436分,31分的涨幅让无数考生的本科梦在一夜间失重。

这种分数膨胀在高分段尤为惨烈:2025年河南700分以上考生达108人,较上年激增92%,而清华大学、北京大学在豫总录取名额常年维持在90人左右。

这意味着,即便跻身全省前0.008%的顶尖行列,仍有十余位700分考生要与清北失之交臂。

河南没有985院校

资源配置的悬殊,构成了河南考生命运的深层肌理。

翻开高校布局地图,北京拥有8所985高校、26所211高校,上海有4所985、10所211,而河南仅有郑州大学一所211院校,985院校数量为零。

这种差距直接投射在录取数据上:北京一本录取率超过42%,上海达30%,而河南的一本录取率长期徘徊在9.5%左右。

换言之,100名河南考生中,只有不到10人能触摸到一本院校的门槛,这个比例仅为北京的1/4。

更具象的对比来自顶尖高校的名额分配。

上海交通大学2024年在山东投放120个招生计划,在江苏投放150个,而在河南仅投放85个;复旦大学在豫招生名额常年维持在70人左右,不足其在上海本地招生数的1/3。

这种"僧多粥少"的局面,迫使河南考生不得不以更高的分数参与全国范围的名额争夺。

同样考取650分,河南考生可能只能就读普通211院校,而北京考生则有机会选择顶尖985高校。

赋分带来的新内卷

2025年实施的"3+1+2"新高考模式,本被寄予打破文理壁垒的厚望,但在河南考生群体中,却演变为另一场分数军备竞赛。

这套看似科学的赋分制度,将原始成绩按全省排名转化为等级分,本意是平衡不同科目难度,却在高分密集区产生了微妙的"分数通胀"效应。

以物理科目为例,2024年河南高考中,原始分90分可能对应全省前5%,赋分后为97分;而2025年,随着竞争加剧,原始分92分才能进入前5%,赋分后依然是97分。

这种排名竞争的精细化,使得"一分千人"的现象愈发显著。

郑州某重点中学的数据分析显示,2024年理科600分对应全省排名2.8万位,2025年则需615分才能达到相同排名,分数的"含金量"在激烈竞争中悄然稀释。

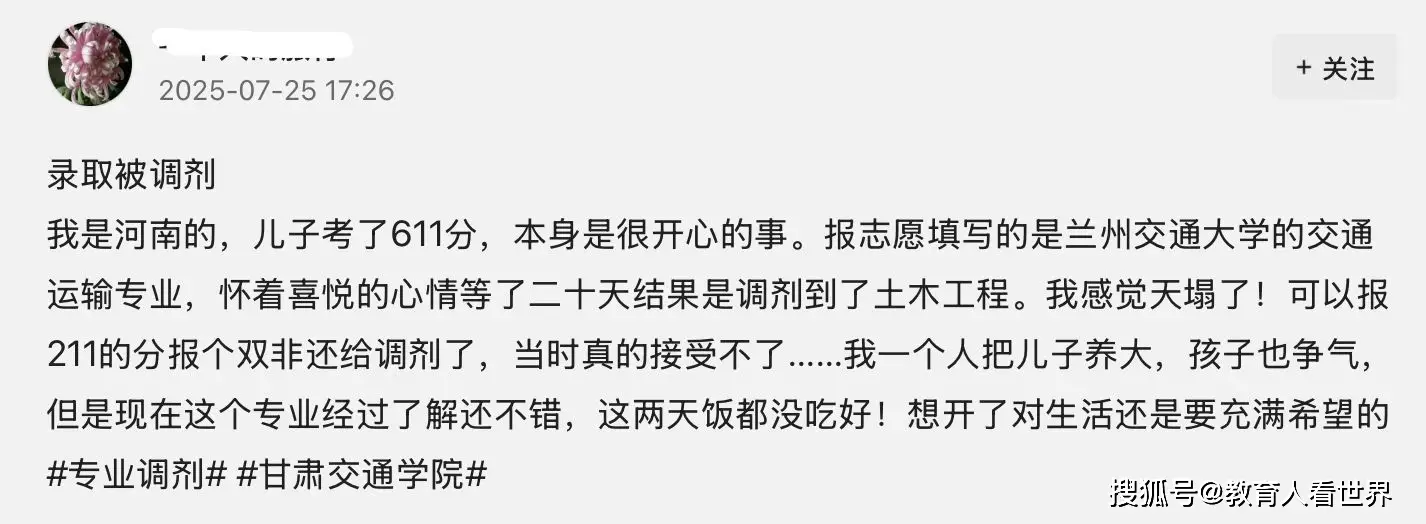

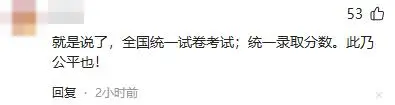

志愿填报环节由此变成一场精密的数字博弈。

考生不仅需要研判目标院校近三年的录取位次,还要测算选科组合的赋分概率。

某教育机构的模拟填报系统显示,2025年河南考生填报志愿时,平均需要比对127组历史数据,参考53所同类院校的录取波动,才能完成一份相对稳妥的志愿表。

这种复杂性,让许多农村考生在信息不对称中处于天然劣势。

河南考生真的难

在洛阳某县级中学的晚自习室里,墙壁上的标语"今日不肯埋头,明日何以抬头"被灯光照得发亮。

这里的学生平均每天学习时长超过14小时,周末休息时间不超过5小时。

这种近乎苦行僧式的学习节奏,构成了河南考生群体的精神底色。

2025年河南高考中,600分以上考生达5.2万人,700分以上108人。

这些数字背后,是无数个凌晨五点的早读、无数套写满批注的试卷、无数次月考后的自我复盘。

郑州外国语学校的王同学在日记中写道:"当北京的同学在讨论出国交换时,我们在计算导数题的第三种解法;当上海的同学在参加社团活动时,我们在背诵《离骚》的易错字词,不是我们不懂生活,而是我们没有选择的余地。"

这种坚韧催生出令人惊叹的学习效率。

某教育研究机构对全国31省市的高考难度指数评估显示,河南考生每获得1分需要付出的学习时间,是北京考生的2.3倍,是上海考生的1.8倍。

在驻马店某农村中学,英语教师李老师自费购买听力设备,带着学生在操场边的简易棚里练习听力。

条件的简陋并未阻挡学生的脚步,该校2024年有37名学生考入本科院校,创造了历史纪录。

教育真的公平吗

站在教育公平的维度审视河南高考困局,其本质是区域发展不平衡在人才选拔领域的投射。

当优质高等教育资源过度集中于少数地区时,人口大省的考生必然面临更激烈的竞争。

这种局面不仅关乎个体命运,更影响着人才培养的整体效率。

那些在700分竞争中失利的考生,未必逊色于其他省份的同分段学生,只是受制于地域分配的名额枷锁。

值得关注的是,河南考生的坚韧正在形成独特的人才输出效应。

据统计,近五年河南籍大学生毕业后赴省外就业的比例达62%,其中不乏在科技、金融、教育等领域崭露头角的佼佼者。

这种"孔雀东南飞"的现象,既是个体对命运的主动突围,也折射出区域教育资源配置失衡带来的人才流动格局。

在郑州大学的毕业典礼上,校长曾对毕业生说:"你们经历了全国最激烈的高考竞争,这不是负担,而是勋章。

当你们走向社会,会发现当年在题海中练就的抗压能力、在分数竞争中培养的坚韧品格,将成为受用终身的财富。"

这番话或许道出了河南考生群体的精神密码——他们在分数的围城中突围,最终超越的不仅是录取线,更是命运设定的局限。

结语

当136万河南考生走进2025年的高考考场,他们书写的不仅是一份份答卷,更是一个群体在教育资源版图上的生存史诗。

在这场没有硝烟的战争中,每一个分数背后都是不屈的灵魂,每一次录取都是对坚韧的致敬。

或许正如黄河水终会冲破峡谷,这些在竞争中淬炼的中原学子,终将在更广阔的天地间,书写属于他们的时代篇章。

就算再难,就算500分只能上专科,700分也上不了清北,河南的考生也会在“逆境”中寻找最优秀的自己。

参考资料: