TTS新传论文带读:妈!!!我要去旷野里上班了!!去当“数字游民”了!!!

数字游民的答题框架(️️️️️)

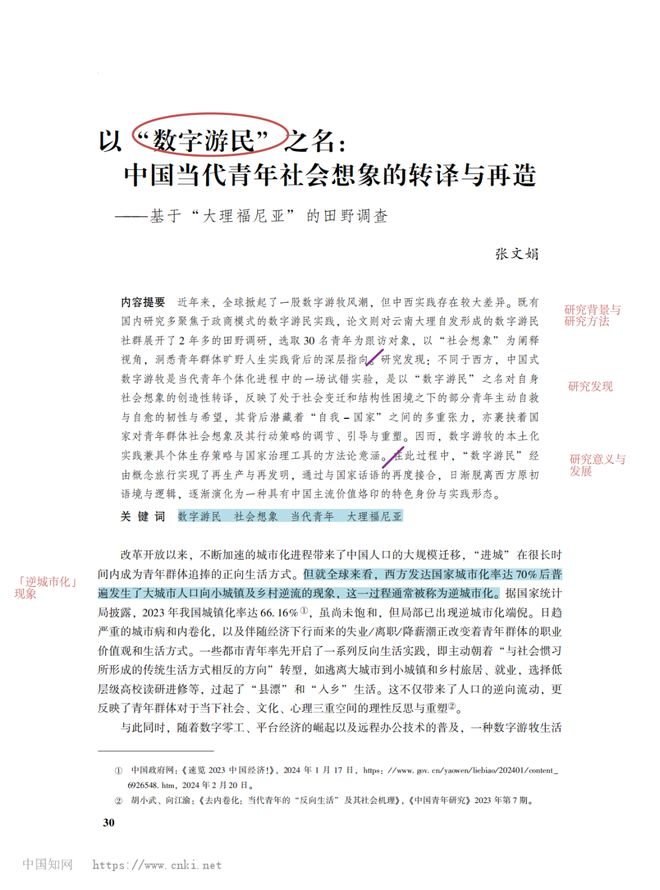

(一)数字游民的中西实践差异与中国化背景

(二)当代青年数字游民的社会想象及内在张力

(三)数字游民社会想象的转译:旷野实践路径

(四)数字游民社会想象的再造:本土化融合与意义

论文观点(️️️️)

【中西实践差异】西方数字游民聚焦个体流动、地理套利等,存在新殖民主义争议;中国实践则是青年应对结构性困境的试错实验,因户籍、制度等限制呈现本土化特征。大理 “草根式” 社群区别于政商主导模式,更能体现青年主体性,其 “大理福尼亚” 符号串联全球网络又具中国特质。

【社会想象张力】当代青年受三重张力驱动:加速社会中既承受时间规训又渴望逃离;流动社会中既适应空间切换又寻求归属感;个体取向中既追求自我实现又面临阶层重构。这些张力促使青年以数字游民之名探索 “人生旷野”,重构工作与生活的意义。

【本土化再造逻辑】数字游民通过身份框架置换(从 “游民” 到 “人才”)、有限个体化实践(从 “靠自己” 到 “靠国家”)实现再造。如大理社群与乡村振兴政策对接,NCC 模式探索政商合作平衡点,使 “数字游民” 脱离西方语境,成为兼具个体策略与国家治理工具的本土化概念。

答题语料积累 + 案例(️️️)

【社群共创实践】大理 NCC 共居社区通过 “共享 / 共居 / 共创” 模式,由青年自发筹措资金改造白族院落,每周举办 18 场多元活动(从 AI 共学到摇摆派对),以 DAO 理念实现去中心化管理,形成 “流动的家园”,体现数字游民对社区形态的创新。

【身份转译策略】数字游民通过社交媒体展演浪漫化生活,如 “小羊” 在小红书分享 “裸辞游牧22地” 经历,以 “我的生活,你的梦想” 叙事正当化非传统选择,同时对接地方政策,从 “数字游民” 转型为 “数字乡民”,体现个体与主流的主动融合。

‧₊˚

* ᴳᴼᴼᴰ ᴺᴵᴳᴴᵀ *

「近期小破所常驻广子」