挑错不是挑刺,“一字之师”关乎严谨治学

图源 中国新闻周刊公众号

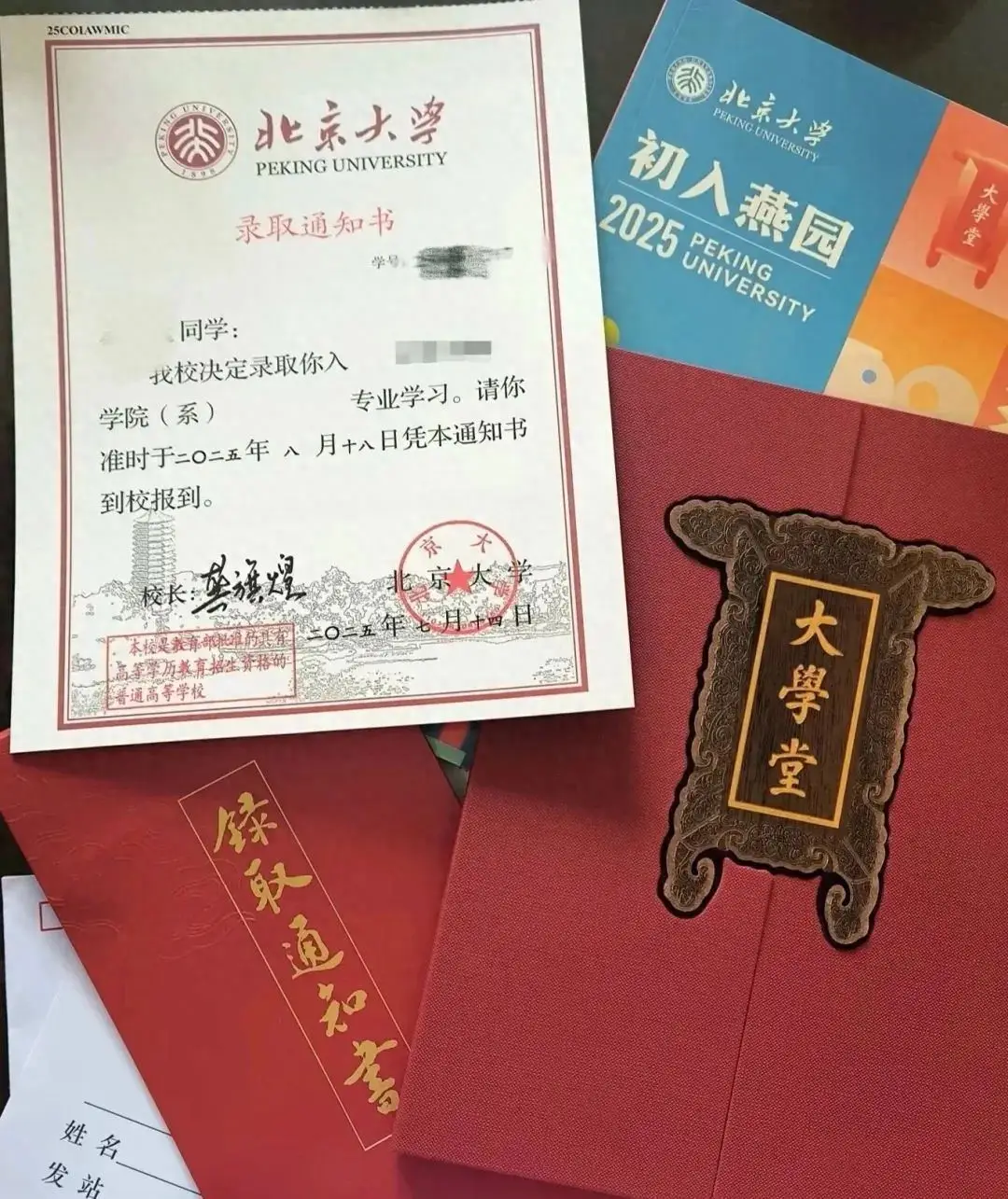

8月6日,有网友发帖指出北京大学录取通知书中两处表述存在语句问题,引发关注。北京大学回应称将接受网友建议并反馈相关部门,后续将研究改进。华中师范大学教授张三夕在接受采访时表示,这两处表述并非严重语病,但存在不够简洁通顺的问题。

读者及专家的意见颇为中肯,比如,第一句“录取你入专业学习”,读起来颇为拗口,相比而言,“录取你为某专业学生”的表述更简洁,更顺口。网友所称的另一处表述也存在同样的问题。这当然算不上什么语病错误,只能说在用法上有些瑕疵,但给读者一种如鲠在喉的感觉。

大学是教育的主体,在语言使用上应该更规范更严谨。其实,晒在网上的各个时期各个年代的大学录取通知书虽然各有特色,但都体现了简洁明了这一特点。不用生僻的字词,不用复杂的句式,简简单单的一句话把该说的信息说全即可。公文追求的是通俗易懂,让大家读明白是最重要的,不必追求别出心裁,也不一定要显得与众不同。

网友给北大上的这一“课”,也体现出学校管理上的不够细致。对于这种用法上的高下之分,只要认真去读一读,其中的差别并不难体会,这就有必要追问一下北大录取通知书的制作程序了。照理,这样一份重要通知需要层层把关,不能出一丝纰漏,那为什么这么多环节都没能发现其中的问题?严谨的治学态度应该贯穿在教学和行政管理的各个环节中。北大作为国内顶尖高校,更应该严格要求自己,没有理由发出一份用法上有瑕疵的录取通知书。

大学也是文脉所在。每年大学毕业典礼上,各位校长的致辞,情真意切、文采斐然,每每能引动学子们心潮澎湃,引来社会的认同与喝彩。文字将所有人的心串联在一起,这是对大学之风的景仰,更是对知识、学识的景仰。

跟校长致辞一样,大学录取通知书对社会而言,不仅仅是一份公文,它是学生接触大学的第一印象,是人生的一个重要标志。很多学校花了大量的心思设计录取通知书。这些设计精美,构思新巧的录取通知书给学生留下了良好的印象,体现出对新生的欢迎和尊重。既然如此,大学就更应该对通知书字斟句酌,这同样也是对同学、对教育的一种尊重。

这几年录取通知上写错字的事屡屡发生。比如,宜宾学院2024级专升本新生收到的录取通知书上,“录取”竟被印成了“寻取”;有高校将“报到”误作“报道”;有高校甚至出现了“9月6月”的荒诞表述。

录取通知书频频出错的背后既是工作作风、工作态度出了问题,也是对中文学习的认知出现了问题。最近几年,文科理科优劣之争甚嚣尘上,其实,到底学文还是学理,是由社会需求决定的。需求大,高等教育自然得紧紧跟上,如果需求量少,大学适当减少招生人数也是完全正常的事。但是不管学文还是学理,所有的大学都应该开展好中文的通识教育,将其渗透进大学学习的各个阶段。提高师生整体素养,才不至于闹出那么多的笑话。