男孩升学率暴跌以后

当童年被“留守”,成熟被“延后”,升学断崖之后,是社会结构的缓慢崩陷。从童年“缺席”开始的弧线

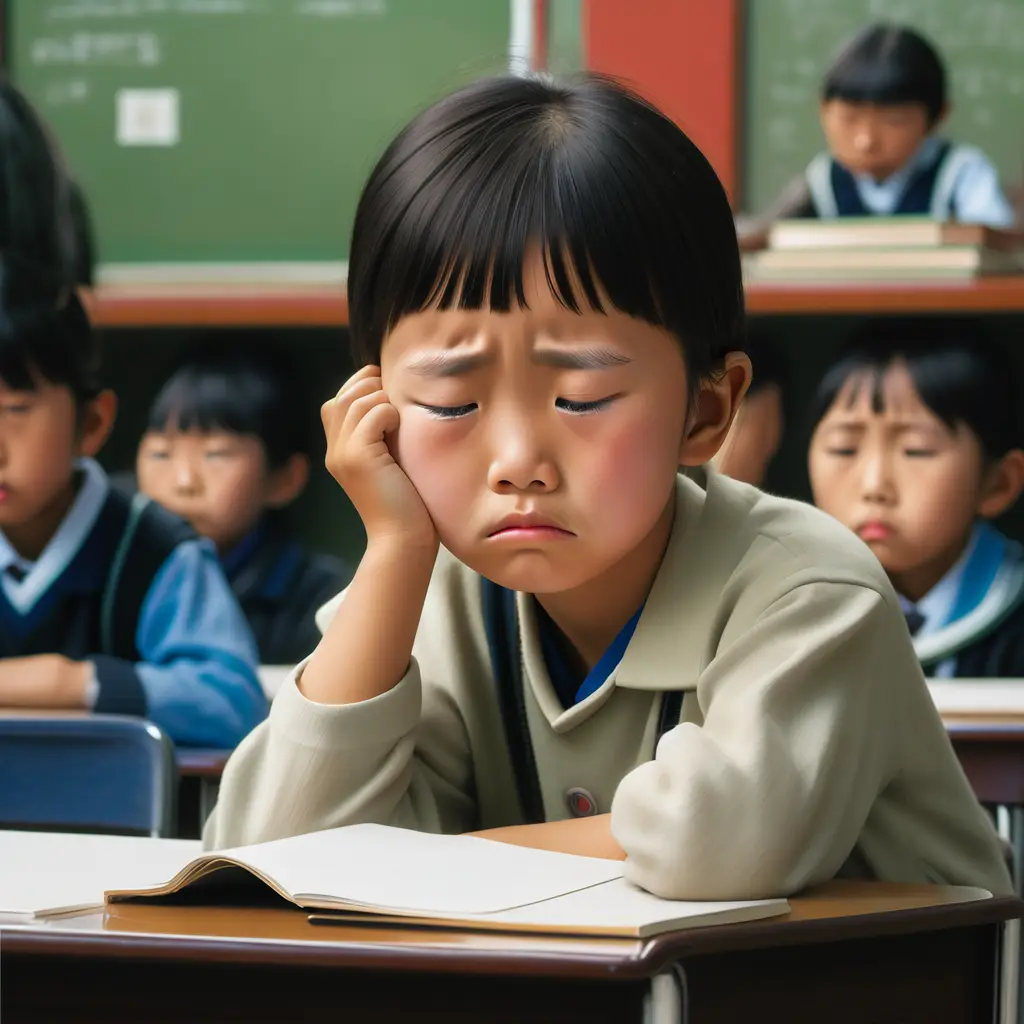

前阵子跟朋友回乡,在家乡小学课堂里,看到一个八岁左右的小男孩窝在讲台角落偷偷看短视频。他爸妈不在村里,是典型的留守儿童。乡村校长不无感慨地说:“我们连续招生几届,这样的孩子越来越多,成绩普遍不如同龄女孩。”

隔代监护下,祖辈虽能照顾早餐饭,但心理辅导、学习习惯塑造无从谈起。心理学指出:男孩天性好动、情绪起伏更大,若缺少稳定成年人的榜样和监督,就容易在行为和学习上提早“退出”。当年龄到了中考阶段,这些男孩逐渐被筛出选拔体系——升学率显著降低,错失高等教育机会。

教育差距如何演变为社会裂痕

数据指出:农村留守男孩的高中升学率远低于其他群体。一旦跳过高教这一关,未来就业能力与收入潜力大幅被压缩,家庭贫困便进入“代际延续模式”:教育资源受限→技能水平低→就业岗位差→收入微薄→下一代继续陷入困境。

与此同时,城乡间形成看不见的鸿沟:城市青年待遇提升、社交圈宽广;农村留守男孩则陷入信息闭塞、机会稀缺的困局。长期这样会导致青年群体信心流失、发展路径收窄——这些都是社会稳定难以承受的隐形风险。

婚恋市场的新梗阻:当入门票变成天价彩礼

聊到婚姻需求,朋友抿嘴一笑:“我们这儿,结婚都得十几万彩礼起步。男孩没学历没收入,根本凑不齐钱。”数据也显示,在很多农村地区,彩礼从十万元飙升到二三十万,甚至还得附加车房。

婚姻不再只是情感承诺,而像一场有价格门槛的交易。留守男孩被“消费能力”打了标签,进入婚姻市场的门槛越来越高。不能按“要求”结婚,就只能被“留下”。心理学研究显示,这种“被婚姻边缘化”的状况,会引发抑郁、焦虑,甚至情绪爆发风险。

社会稳定的隐形裂缝

当农村出现大量“光棍村”,适龄女性外流,单身人口持续累积,这对乡村的社会结构构成了挑战。

长期下来,这不仅侵蚀社会信任,也可能造成村庄“逐渐空心化”,再无年轻活力可言。

破局路径:从教育到婚姻,全链条修复需启动

要修复这条断裂链路,需要系统性协同——教育、就业、婚姻乃至社会偏见都得参与:

留住未来,希望从改“被留下”开始

留守男孩升学率下降不仅是教育资源缺位问题,更是社会结构中亟待被正视的隐患。

我们不能只批评他们选择了打工,不日夜反思结构为何如此。要让青春没有被“被留”的烙印,从教育到婚姻,让他们有能力被接纳,而非被筛选。

真正的群体稳定,从给每一个“留守”一个被看见、被尊重的成长路径开始。