深圳楼市:新一轮财富大洗牌来临…

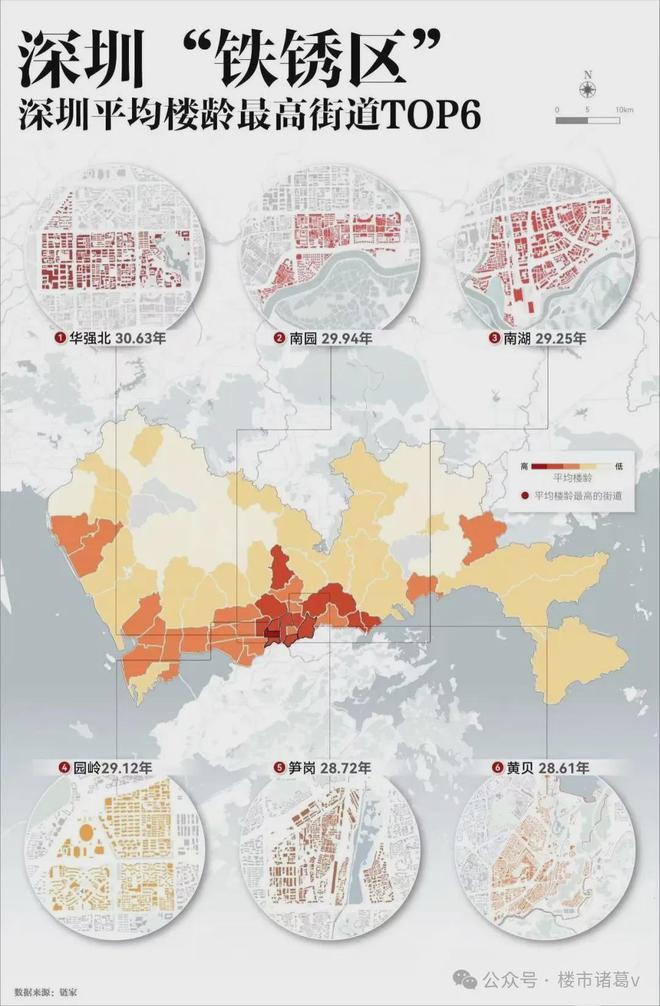

看到一组数据:

乐有家近期统计的深圳全市132个片区中,121个挂牌价环比下滑,占比超九成,业主议价空间大幅松动。

豪宅市场,2022年还有9个片区均价超15万/㎡,如今仅剩深圳湾独撑门面。

刚需市场,均价低于5万/㎡的片区,从3年前的5个暴增至63个。一些边缘板块的单价在1-2万。

即便如此,依旧有很多人觉得买不起深圳的房子,抱怨房价高不可攀的声音充斥网络。为什么会这样?很多人可能误解了「住房」的本质,也低估了财富的真相

01

很多人看空房地产,核心论调是“老百姓没钱买房”。

但操盘手其实从来没有承诺让每个家庭都在一线城市拥有商品房。深圳1800万常住人口,要求政府保证每家都有一套商品房,你觉得现实吗?

实际上,很多人不是买不起房,而且是他们想要核心地段、价格便宜的好房子。囊中羞涩,要求太高,神仙也难办。

“房住不炒”的意义,恰恰在于通过保障房等多元供给,满足住的刚性需求,而不是让优质商品房成为人人可摘的果实。

还有一种流行的论调,说人口拐点来了,以后的房子遍地白菜价。听起来好像挺合理,实则漏洞百出,选择性失明。

全国人口逐年下降是事实,但人口不是在均匀消失,而是在加速向少数金字塔城市、都市圈汇集。

这意味着,中国房子不会普涨,但核心城市优质房产,未来依然看涨。

参考全球规律:

美国约80%的人口集中在3%国土上。纽约、洛杉矶房价屡创新高,其他地方呢?平平无奇。

韩国的首尔都市圈、日本的东京都市圈,人口集中度更夸张,房价坚挺依旧。

中国也不例外,14亿人、600多个城市,核心战场只在20个超特大城市。这些城市就汇聚了超3亿常住人口,创造了占全国约35%的GDP。

未来,这种集中度只会加强,不会减弱。

因为全国顶级的教育、医疗、就业机会、发展资源都扎堆在这里。这代人没扎根的,拼了命也要让下一代留下。核心城市的潜在购买力,必然会源源不断。

02

在中国,房地产一直以来都是政策市。

当政策制定者铁了心要救,并且救市关乎经济命脉时,逆势而为的代价,往往极其沉重。

为什么必须救?房地产是经济的晴雨表和发动机——

房地产兴,热钱先流入,带动建材、家电、装修、服务业等,经济机器才能轰鸣。

房地产衰,整条产业链冰封,谁也跑不掉,2021年以来的后遗症就是铁证。

救楼市=救经济根基。

这就是为什么政策工具箱必须加大火力。这并非单纯的偏爱房地产,而是别无选择的战略性行为。

作为普通个体,不要和整个国家层面的意志对着干。

真正能赚到钱的买房操作,往往是反人性的。

房价上涨时,大部分人疯狂抢,生怕错过;房价下跌市,市场普遍恐慌,怕买贵了当“接盘侠”,总盼着抄最低点。

结果呢?最低点抓不住,市场回暖时却掉队了。这过程像极了一茬茬韭菜:本想收割别人,反而被收割。

所以,想在房子上获得可观回报,得学会逆向操作——别人越不敢买的时候,你越要好好看看机会;流通性越差的房子,越要拿出魄力去卖掉后换成更好的。

03

所有成熟社会都会伴随一定程度的阶层固化,这是秩序而非倒退。

新中国建立只有70多年,从剧烈洗牌中走来,容易让人误以为“绝对平等”是常态。然而,因为禀赋、出身、环境等差异,必然导致发展分化。

未来,伴随科技爆炸,贫富差距会继续加大,但社会整体财富的增长,让底层生活水平也在提升。

阶层固化论常是人们懈怠的借口。比中国更固化的美国,也有印度贫民窟孩子成为谷歌CEO的传奇。如果轻信“上升通道关闭”而消极躺平,机会将真正对你关闭,甚至殃及后代。

与其抱怨,不如行动。中国远远还没到阶层完全固化的时候,财富机遇仍在涌现。乐观且谨慎行动的人,总能找到上升的阶梯。

在资本增值远快于劳动创造的时代,房产,尤其是核心城市的优质房产,是国家释放出的、为数不多允许普通人有效参与社会财富再分配的实物资产。

每一次深度的经济调整,本质上都是一次财富大洗牌。

恐慌者在低谷中割肉离场,贱卖好资产,成为被收割的「带血筹码」。

远见者则在淡市看到机会,从容收集优质资产,静待价值回归。

追涨杀跌是本能,逆向投资是修为。能否克服人性的弱点,决定了你站在财富分配的哪一端。

买房和换房作为普通人的超大额支出,同时又是极其低频的行为,绝大部分人都缺乏经验。而缺乏经验却要做如此重大的抉择,做对了当然皆大欢喜,做错了很可能会悔恨终身。