推动海工装备走向深远海(弘扬科学家精神·对话)

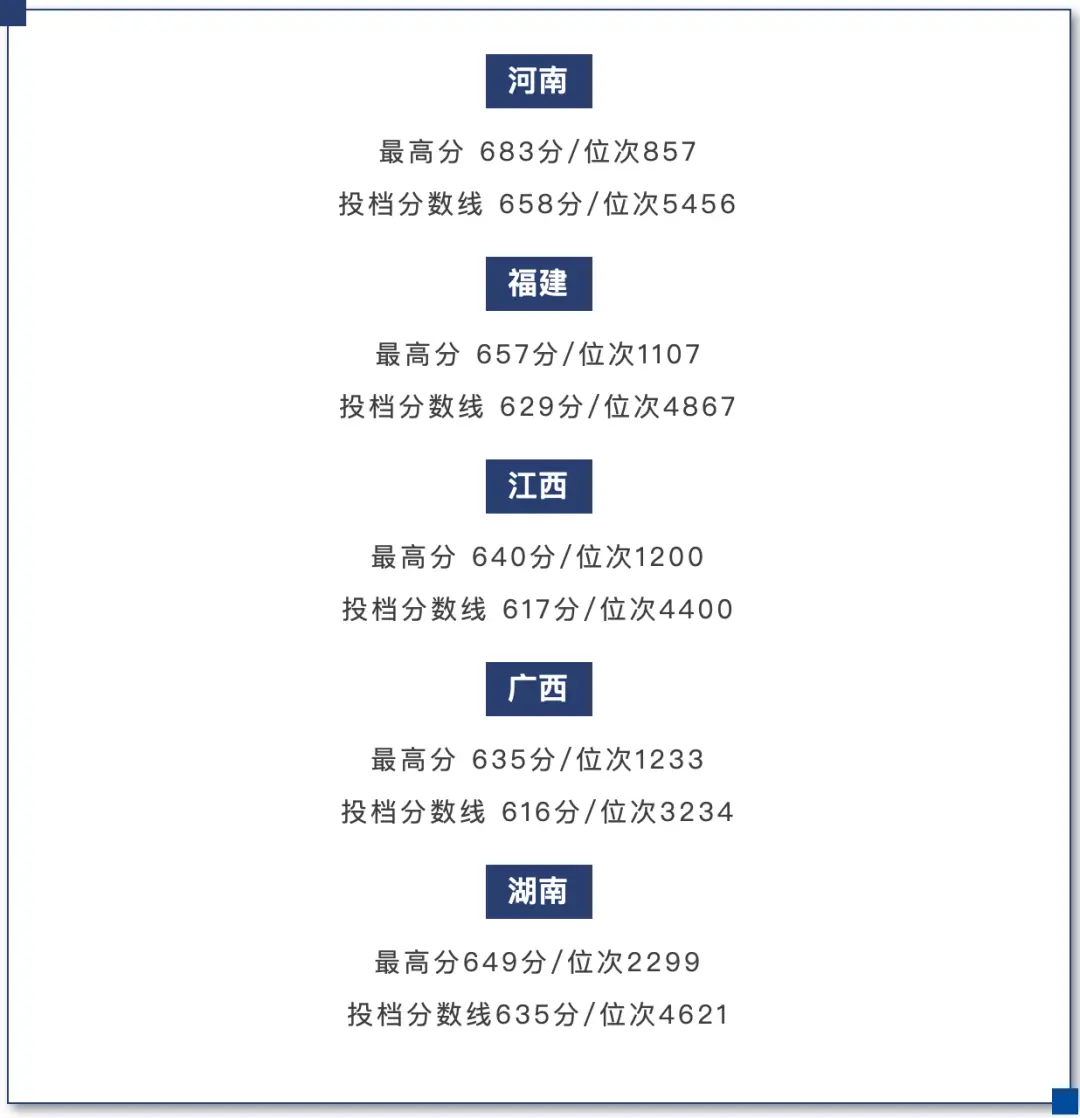

李华军(左二)在与工作人员讨论技术方案。 刘 莅摄

人物小传

李华军,1962年2月生,山东广饶人,中国工程院院士、中国海洋大学教授、海洋工程专家。他长期从事海洋工程结构与水动力学及海工装备研究,曾获国家科技进步奖二等奖3项、何梁何利基金科学与技术创新奖及光华工程科技奖等,被评为全国先进工作者。

他带领团队围绕海洋资源开发等国家重大需求,在新型海工结构的设计施工与安全运维、海工装备研发等领域作出突出贡献,提升了海洋工程领域的理论与技术水平及重大工程实践能力。

海洋工程是建设海洋强国的“硬支撑”和“加速器”,直接服务于国家战略资源与能源安全保障以及经济可持续发展。中国海洋大学教授、海洋工程专家李华军院士团队攻克海洋工程设计理论、安全施工与运行中的相关技术难题,推动海工装备产业向高端迈进,不断推动海洋资源开发与利用事业向深远海发展。当前我国海洋工程技术发展现状如何?接下来的研究重点在哪里?记者走进中国海洋大学,与李华军院士进行了对话。

“没有先进海洋工程技术支撑,海洋强国建设便无从谈起”

问:当前,我国海洋科技创新驶入快车道,海洋工程技术在其中具有怎样的价值?

答:在开发利用海洋空间、获取海洋资源过程中,需要建造大量的海堤、码头、人工岛、采油采矿平台等设施,这些设施常受到海浪、台风、洋流的拍打和冲刷,且所处的海底地形与地质条件复杂多变,设施一旦失稳损坏,就会造成人员伤亡、财产损失、环境破坏等,海洋工程要确保人员和设施在海洋中的安全。

发展海洋工程牵引着高端装备制造、新材料、智能控制等产业链升级,在应对气候变化、保护海洋生态环境以及海洋治理能力方面,海洋工程技术的作用日趋显现。可以说,没有先进海洋工程技术支撑,海洋强国建设便无从谈起。

前几年,我们团队聚焦近浅海资源开发利用,研发的“近浅海新型构筑物设计、施工与安全保障关键技术”,突破复杂海况下海工结构施工安全技术瓶颈,有效解决了近浅海工程长期面临的恶劣海况施工难、环保风险高等问题,已应用于国内外30余项重大工程,为加强海洋科技攻关提供了坚实保障,在我国海洋科技创新中发挥着重要作用。

问:我国海洋工程技术研究的主要方向是什么?

答:目前,我国在近浅海工程领域的技术日趋成熟,但在深远海领域与世界先进水平相比还存在差距。深海油气矿产勘探开发、深远海大型漂浮式风电、深远海养殖产业……当前,在智能化浪潮驱动下,深远海开发日渐提速,深远海空间利用探索加速。探索深远海,离不开海洋工程的支撑。所以要推动海洋强国建设,海工装备必须走向深远海。

问:我国海洋工程装备加快走向深远海,您和团队作了哪些贡献?

答:深远海开发不同于近浅海,需应对极端环境、技术空白和系统集成等挑战。近浅海以波浪、地质问题为主,深远海则需攻克超高压、低温、极端环境下装备可靠性及能源供给等难题。

近年来,我们团队聚焦海洋多场环境耦合机制、多体结构相互作用、多尺度耦合效应等难题,开展深度产学研用合作,研发多款海工装备。比如,海底管缆挖铺埋一体化施工作业装备,可在千米级深海环境中执行海底光缆、电缆及管道铺设任务;全装配化深水建筑物一体化施工装备,可以实现深远海施工作业。这些科研成果为我们加快走向深远海打下了扎实的基础。

“进行科研攻关必须有一股韧劲”

问:从一名播种机厂技术员到选择研究海洋工程技术,您有着怎样的心路历程?

答:刚工作时,看到我们机械设备的技术水平落后,我就想通过自己的努力,为工程技术科研出一把力。

1981年夏天,我在山东工学院读书期间,学校组织我们到青岛实习。那是我第一次见到大海,大海的壮阔给我留下深刻的印象。但那时没想到,未来会投身海洋工程的科研工作中。大学毕业后,我被分配回老家山东省广饶县的播种机厂工作,并努力钻研技术创新。当时,我设计出了一款可以烧开水的太阳灶。

欣喜之余,我也深感自身创新创造能力有限,需要继续学习,于是决定报考研究生。1983年8月,我考入大连工学院船舶工程专业,从此与海洋结缘。研究生阶段,我跟随郭成璧教授从事船舶结构研究。他严谨的治学态度至今影响着我,激励我不断进行科研探索。

问:结合您的科研经历,是什么帮助您不断取得创新和突破?

答:1986年夏天,研究生毕业,我来到海军潜艇学院工作。这段工作经历让我受益良多,培养了我从事科研工作的韧劲和品格。当时,我瞄准了一个技术瓶颈反复研究,提出了一种新的解决方案。我在一次次试错中检验成效,有时甚至想打退堂鼓,但我不断提醒自己:进行科研攻关必须有一股韧劲。最终,经过上百次的反复试验与探索,这项新技术成功落地。

26年前,我在南京参加学术会议,从同行口中得知:渤海某油田二号平台存在过度振动现象,多方探寻也没发现原因,平台工作人员一筹莫展。

我立即和该油田取得联系,希望对平台情况进行检测。当时是冬天,我们登上平台,顶着寒风,架设备、布仪器,每次检测都要在平台上待十几天。获取数据后,我和团队成员加班加点分析研究,构建了试验模型,成功找到了平台过度振动的原因,并给出解决的技术方案。

在此基础上,历经10余年攻关,我们团队研发形成新型海洋工程结构设计、安装、检测及修复加固成套技术,大幅提升了海洋资源开发的技术水平。相关成果于2004年获国家科技进步奖二等奖。这种科研的韧劲,帮助我不断取得创新与突破。

“推动海洋工程装备更好地满足市场需求、服务重大工程”

问:您认为海洋工程技术创新如何更好地应用于重大工程?

答:科学家要以国家需求为己任,不畏艰难、不断突破、勇攀高峰;在努力攻关中,专注科研、淡泊名利、潜心研究。同时,要与企业家精神相结合。科学家有着追求真理的纯粹性,企业家会更关注技术向社会价值的转化。二者融合,能协同构建“需求牵引研发—市场反哺科研”的闭环。

以“近浅海新型构筑物设计、施工与安全保障关键技术”这项成果为例,我们与中交二航局团队合作,推动海洋工程装备更好地满足市场需求、服务重大工程,最终该成果在国内外30余项重大工程中得到应用。

问:如何为海洋强国建设源源不断提供人才支撑?

答:研究海洋工程的年轻人应心怀家国,将个人理想融入海洋强国建设事业。其次,青年科研工作者要有求真务实的科学态度,尊重科学规律,脚踏实地、不怕失败,凭着“咬定青山不放松”的劲头,才有可能取得一定成果。

当前,全球海洋科技竞争日趋激烈,这也带来海洋科研人才需求的巨大变化。人才的成长应遵循“时代需求—知识进化—实践突破”规律,人才培养一定要坚持理论学习与实践应用相结合。

人才培养要契合海洋工程学科的特点和时代发展需求,一是在理论学习过程中,体现多学科交叉融合的特点,要设置跨学科、跨领域的知识模块,将不同领域的知识、方法或工具创新性地结合起来;二是要体现海工场景复杂多变的特点,实践能力培养须突破实验室边界,强化“现场即课堂”理念,我们会把学生培养放到工程一线,让他们在实践中磨砺成长;三是体现海工产业国际化的特点,开展科研合作,保持与国内外海洋工程领域专家学者的沟通、交流,开阔研究视野。

作为一名海洋科技工作者,我时时刻刻提醒自己,以发现培养青年人才为己任,让青年人才各展所长,让海洋工程科研事业薪火相传。

(杨清钦参与采写)

《 人民日报 》( 2025年08月11日 06 版)