被高考束缚12年,不如用留学重新定义人生起点

高考放榜那一晚,有人狂喜,有人沉默。

不是因为不够努力,而是因为你早就知道,这套系统只承认一次性考试的胜者。你努力了12年,却可能因为一道题、一个填报策略,决定了未来四年的人生坐标。

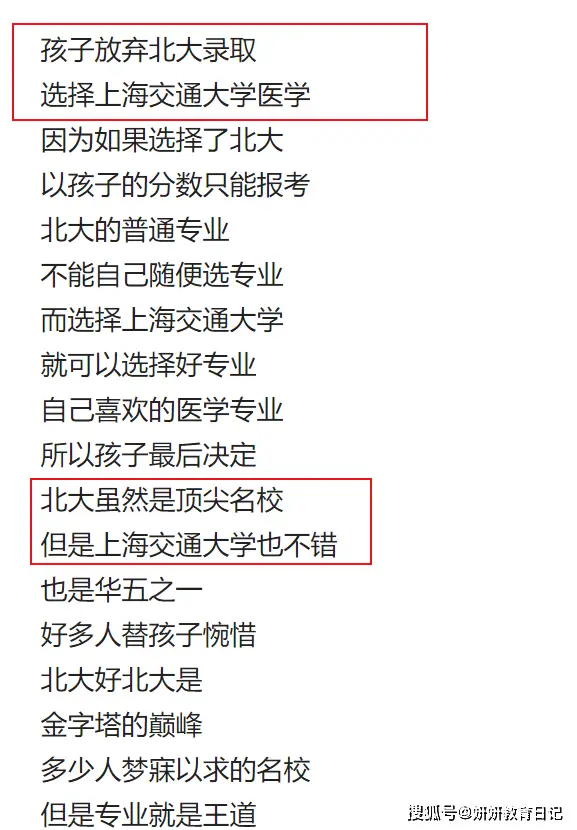

更扎心的是:考得好,上不了心仪专业;考得中,调剂到冷门方向;考得差,好像就没有选择权了。

但这届年轻人不再沉默。越来越多学生和家长开始在分数之外寻找出路——不在这条规则已定的赛道继续硬拼,而是用“本科留学”换一条人生通道,从头定义自己的能力模型与成长路径。

这不是退,而是一场战略性“转身”。

高考是分流,而不是定型

很多家长对“高考后再留学”持保留态度,担心“是不是太晚”“是不是不稳定”“是不是不如研究生阶段再出国更划算”。

但从全球教育的视角来看,本科阶段出国,恰恰是更早建立国际通用能力模型、更好打通全球发展资源的黄金窗口期。

高考只能决定你在哪所学校、学什么专业、和谁一起竞争;但留学能决定你在哪种系统成长、以什么方式被评价、获得什么类型的未来选择权。

在高考轨道上,一分之差,天壤之别;而在海外教育系统中,能力成长、背景搭建、兴趣探索的自由度更高,学生可以通过努力补偿早期“分数劣势”,实现方向逆袭。

高考是节点,但不是句点。

从“刷题能力”到“全球能力”,

这场转型比你想象中值

不少国内高中毕业生选择本科出国后,在海外教育体系中迅速找到了自我。

一位原本高考只够上国内普通一本的学生,通过读英国预科+对口商科本科,用一年时间打下语言和学术基础,顺利升入曼彻斯特大学商学院;另一位被调剂到国内冷门专业的学生,转身申请澳洲计算机本科,如今已在墨尔本找到了实习。

这不是个例,而是一种趋势。高考结束后2个月内是本科留学路径咨询量增长最快的时间段,增长幅度达41.2%。

海外大学更看重学生的实际能力、课程适配与成长潜力,而不是一次性考试分数,这意味着学生可以以“重新定义”而非“既定结果”的方式,规划属于自己的学术和职业路径。

你以为是转弯,其实是提速。

留学=烧钱?真相是

路径不同,性价比未必低

不少家庭担心出国“太贵”,但真正理性的对比应该是“路径周期 vs 投资回报”。

如果你选择出国读本科,英国三年、澳洲四年制,比国内读完本科再出国读研少花一到两年时间,且回本周期更早。更别提在本科阶段就能搭建国际实习经验、进入本地人才体系、争取工签和移民资格,这些都是读研阶段无法补足的时间窗口红利。

从投入产出比看,本科阶段出国的家庭教育投资更具战略性。

而且现在越来越多预科、国际本科项目提供奖学金支持、学分豁免、签证通道优化,对“高考后留学”的支持机制正在成熟。

选择留学,不是比谁花得多,而是比谁规划得早、用得值。

哪些学生适合在高考后“换跑道”?

不是所有人都适合高考后出国,但以下三类学生尤其值得认真考虑:

高考分数不理想,但学习态度积极,有海外成长意愿的学生

目标专业在国内录取难度大(如心理学、传媒、金融、计算机),但在国外更可达的学生

对体制内教育不适应,期待更开放、以能力为导向的学习环境的学生

这三类人,在国内可能被定义为“失利”,但在国际路径中,却极有可能完成逆袭。

教育不是公平起点,而是不断寻找适合自己的系统。留学,是很多人真正开始“自我定义”的第一步。

我们常说,教育的意义在于让人拥有选择的自由。

高考没有考好,不代表你没能力;读不了985,不代表你没潜力;起点普通,也不代表你不能在终点领先。

在国内被束缚的12年,不如用接下来的四年,去全球重新出发。

别用一个分数定义孩子的价值,更不要让“固有路径”封死本该属于他的人生可能性。