苍天有眼!韦神真不容易,终于升副教授了!熬到老掉牙了!

#优质好文激励计划#

在学术江湖里,“韦神” 韦东奕的名号那可是响当当的。

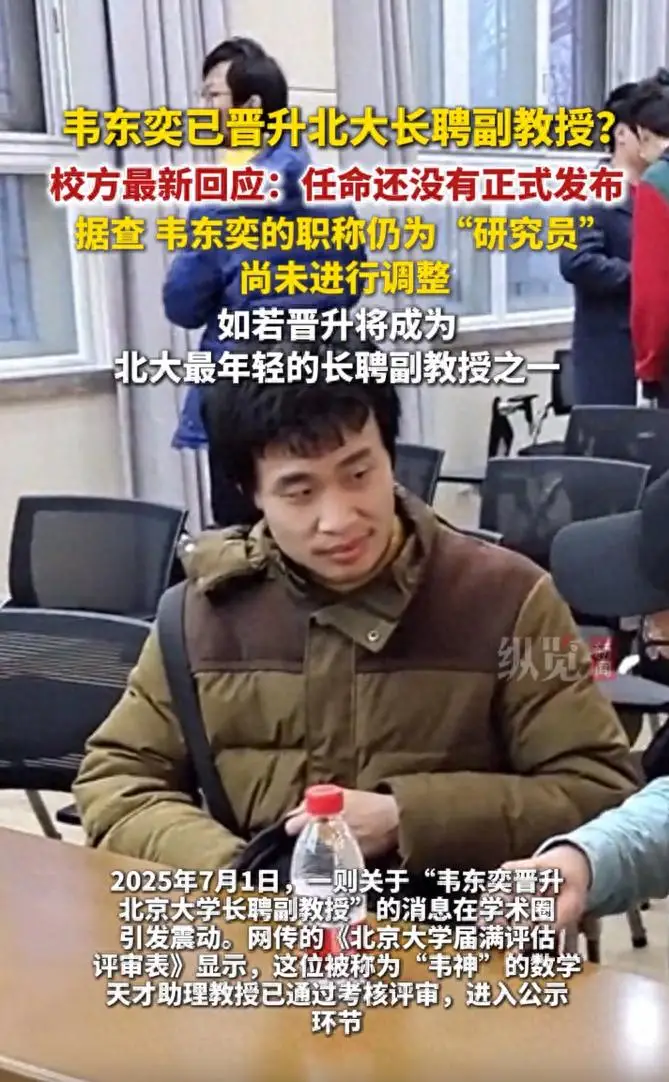

2025 年 4 月,北京大学数学科学学院公示了关于韦东奕助理教授的考核申请,倘若一切顺利,这位数学大神就要荣升长聘副教授了。消息一出,网友们纷纷奔走相告,那阵仗,仿佛自家孩子考上了状元。

可谁能想到,这一路,韦神走得是如此艰辛,说他 “熬到老掉牙”,还真不是一句玩笑话。

韦神出道即巅峰,走红网络成传奇

韦东奕的数学天赋,那简直就是老天爷追着喂饭吃。

初中二年级就加入山东师范大学附属中学奥数训练队,之后的竞赛之路,就像开了外挂。

2008 年高一时参加第 49 届国际数学奥林匹克竞赛,满分摘金;2009 年高二,再次以满分斩获第 50 届国际数学奥林匹克竞赛金牌。这成绩,放在任何一个时代,都是让人高山仰止的存在。2010 年,他毫无悬念地被保送至

北大学,开启了他在数学学术领域的探索之旅,硕博连读、博士后研究,一路顺风顺水,却又低调得像个隐形人。

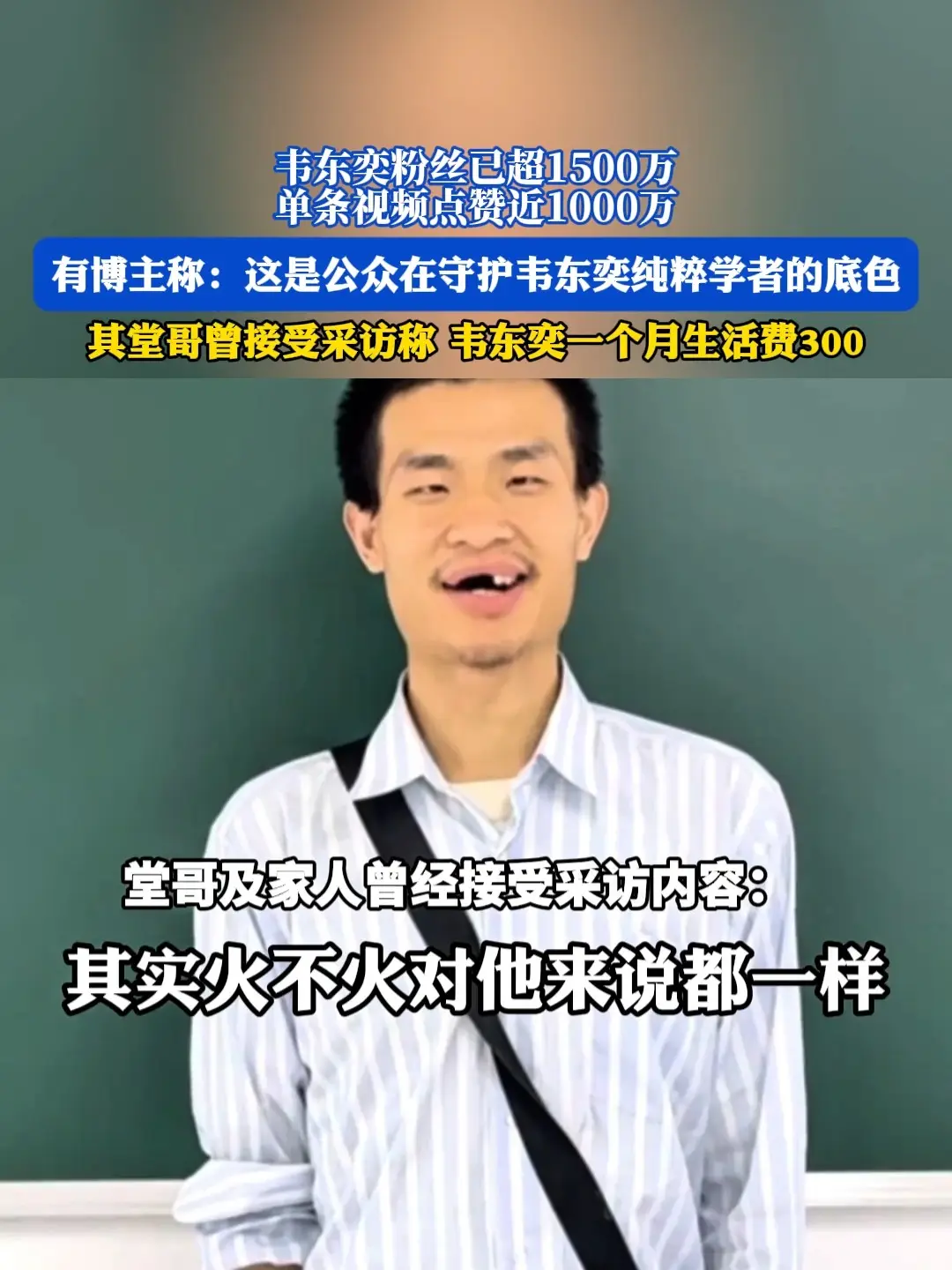

直到 2021 年 5 月,一个街头采访视频,让韦东奕彻底火出了圈。视频里的他,手拎着几个馒头,拿着一瓶矿泉水,穿着朴素,说话时带着腼腆和羞涩。可当提到数学时,眼中闪烁的光芒,瞬间让大家意识到,这是一位数学世界的 “扫地僧”。

从此,“韦神” 的名号不胫而走,网友们对他的生活、学术研究充满了好奇,各种传闻也甚嚣尘上,什么帮 6 人博士团队解决难题、哈佛大学为他打破校规免考英语破格录取……

但韦神每次都淡定辟谣,一心只想沉浸在他的数学王国里。

掉牙事件引关注,科研压力初显现

2025 年 6 月,韦东奕陆续开通抖音、B 站、今日头条等社交媒体账号,本想着和外界有更多关于数学的交流,可没想到,网友们最先注意到的,竟是他 掉落的牙齿。

在第一条打招呼的视频里,韦东奕部分牙齿缺失的画面,让评论区瞬间炸开了锅。

大家纷纷留言,在表达对他数学才华敬仰的同时,也不忘关心他的身体健康。

其家属透露,韦东奕患牙周炎,治疗多次,还需进一步去医院检查。北京大学数学科学学院也表示,韦东奕有比较严重的牙周问题,学校一直很关心,多次派人陪同就诊,医生也给出了治疗方案。

这掉牙事件,看似是个小插曲,却也从侧面反映出科研工作者在高强度工作下,对自身健康的忽视。

教育行业内卷严重,科研人员压力山大

韦神的经历,只是教育行业内卷的一个缩影。 在如今的教育领域,尤其是高校科研圈,“卷” 已经成了常态。就拿职称评定来说, 评副教授那简直比登天还难。“非升即走” 的制度,像一把达摩克利斯之剑,高悬在每一位青年科研人员的头顶。

前些年,复旦大学的姜文华事件,至今让人唏嘘不已。 姜文华在复旦大学数学科学学院担任聘任制青年研究员期间,因工作不顺,在 “非升即走” 的巨大压力下,最终酿成了悲剧。他的遭遇,让人们看到了这一制度下青年科研人员的无奈与挣扎。为了能在考核中脱颖而出,他们必须没日没夜地申项目、做科研、写论文。无数个日夜,他们守在实验室里,盯着仪器数据;在办公室里,对着电脑屏幕,为了一篇论文绞尽脑汁。

中国科学技术发展战略研究院和中国人民大学的研究表明, 61.2% 的科研人员表示工作压力大,36 - 45 岁和副高级职称科研人员压力尤其突出。长时间的高强度工作,不仅让他们身体疲惫,心理上也承受着巨大的负担。

身体上,75.6% 的科研人员虽表示身体状况健康,但仍有 12.1% 的人觉得一般,12.3% 的人甚至觉得 “不太健康”,36 - 45 岁年龄段这一比例更是高达 15.4%。心理上,对科研项目、职称等学术资源的激烈竞争,让他们时刻处于焦虑之中。

科研工作,本就是一条充满未知与挑战的道路。每一个科研成果的背后,都是科研人员无数次的尝试与失败。他们在探索的过程中,不仅要面对学术上的难题,还要应对外界的质疑和压力。

在实验室里,他们可能要经历无数次的实验失败,才能找到那一丝成功的曙光;在论文撰写和发表的过程中,可能要面对多次的拒稿,才能得到认可。而且,科研成果往往需要时间的沉淀,短时间内可能看不到明显的成效,这又与当下快节奏的考核制度产生了矛盾。

理解科研艰辛,消弭社会对立情绪

韦神升副教授,这本该是一件水到渠成的事,却让大家感慨万千,这背后反映的,是整个科研环境的问题。 科研工作者们为了推动学术进步、为了国家的科技发展,默默奉献着自己的青春和汗水。他们牺牲了陪伴家人的时间,放弃了很多生活的乐趣,只为了在自己的研究领域有所建树。

我们作为社会的一员,应该给予科研工作者更多的理解和支持。 不要总是用功利的眼光去看待他们的研究成果,不要只关注他们是否能在短时间内带来经济效益。科研是一项长期的事业,需要耐心和包容。我们要看到他们在背后付出的努力,尊重他们的选择和坚持。

对于高校和科研机构来说,也应该反思现有的考核制度,制定更加合理、人性化的评价标准。不要让 “非升即走” 这样的制度,成为压垮科研人员的最后一根稻草。给予科研人员更多的时间和空间,让他们能够安心地做研究, 而不是整天为了职称、项目而疲于奔命。

希望在未来,科研工作者们能够在一个更加宽松、和谐的环境中工作,让他们的才华得到充分的发挥。也希望社会大众能够真正理解科研工作的艰辛和不易,消弭因不了解而产生的对立情绪,共同为我国的科研事业发展助力。

因为,他们是国家的脊梁,是推动社会进步的重要力量。