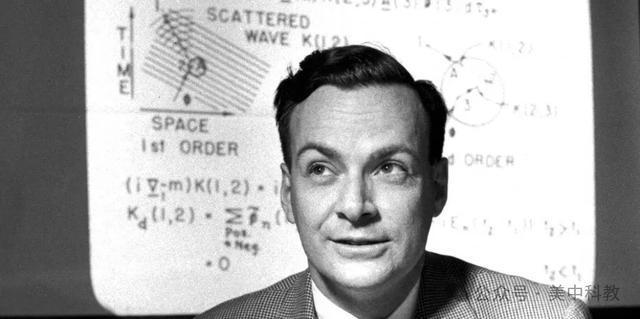

诺奖得主理查德·费曼:父亲教我不要向权贵低头哈腰

理查德·菲利普斯·费曼(Richard Phillips Feynman,1918年5月11日—1988年2月15日),美籍犹太裔物理学家,加州理工学院物理学教授,1965年诺贝尔物理学奖得主 。

理查德·费曼,高中毕业之后进入麻省理工学院学习,最初主修数学和电力工程,后转修物理学。1939年以优异成绩毕业于麻省理工学院,1942年6月获得普林斯顿大学理论物理学博士学位。1942年,24岁的费曼加入美国原子弹研究项目小组,参与秘密研制原子弹项目“曼哈顿计划”。“曼哈顿计划”结束后,费曼在康奈尔大学任教。1950年到加州理工学院担任托尔曼物理学教授,直到去世。

【正文】

我们家有一套《不列颠百科全书》,当我还是小孩子的时候,我爸爸就经常让我坐在他腿上,给我读这套书。我们读恐龙那部分,可能那里描述了雷龙或者暴龙什么的,书上会这么写:“这家伙有25英尺(约7.6米)高,脑袋有6英尺宽(1.8米)。”这时,我爸爸就停下来,说:“我们来看看这句话什么意思。也就是说,假如那东西站在我们家的前院,它那么高,足以把头伸进楼上的窗户。不过呢,由于它的脑袋比窗户稍微大了些,它要是硬把头挤进来,就会弄坏窗户的。”

凡是我们一起读过的内容,爸爸都会尽量用现实生活中的事物来解释。就这样,我学到了一个方法——无论我读到什么内容,我总要设法通过这种思考方式,弄明白它到底在说些什么(笑)。你看,我小时候读《不列颠百科全书》就养成了这种习惯。那时想到院子里有这么一个庞然大物,这真的会让一个小孩子很兴奋。当然,我不害怕当真会有那么一个大家伙把头伸进我家的窗户里。但是想想看,这些庞然大物突然一下子就灭绝了,而且没有人知道其中的原因,这真的非常、非常有意思。

那时候,我们常去卡茨基尔山度假。平时,我们住在纽约,卡茨基尔山是人们消夏的地方。去那里度假的人很多,但平日里父亲们都去纽约上班,周末才回到山中。我爸爸回来时,会带我去树林里散步,并且引导我观察树林里正在发生的各种有趣的事情——稍后我会详细说说这些事情——其他孩子的妈妈看到我爸这么做,觉得这种做法简直太棒了,她们想让自己的丈夫也带上儿子去散步,可是他们不干;于是她们又去求我爸带上所有的孩子去散步,我爸也不干,因为他和我就像哥们儿一样——我们更愿意两人待在一起。这些妈妈只好作罢,等到下个周末的时候,那些爸爸不得不带着自己的孩子去散步。周一,爸爸们都回纽约上班了,我们小孩子在田野里玩。一个小伙伴问我:“你看!你知道那是什么鸟吗?”我说:“我可不知道。”他得意扬扬地说:“这是brown throated thrush”,他又加了一句,“你爸什么也没教你。”但事实恰恰相反,我爸教过我。他指着那只鸟对我说:“你知道这是什么鸟吗?这是brown throated thrush,在葡萄牙语里,它叫……,在意大利语里,它叫……”,他还会说,“在汉语就叫……,用日语叫是……”等等。“你看,”他说,“你知道这鸟的名字,就算你会用世界上所有的语言去称呼它,你其实对这鸟还是一无所知。你所知道的,仅仅是不同地方的人怎么称呼这种鸟而已。现在,我们来好好看看这只鸟。”

通过这些事,父亲教导我要去“观察”事物。有一天,我在玩一种小孩子拉着玩的叫“货运快车”的玩具,小车斗四周有一圈栏杆,车斗里有一个球——我记得很清楚,里头有一个球——我拉着玩具车,注意到小球滚动了,我就跑去跟爸爸说:“爸,我发现了,当我拉着车往前走,球会往后滚;我突然停下来,球就会向前滚。这是怎么回事?”他回答说:“谁知道怎么回事呢?一般来说,运动着的东西会继续运动下去;静止的东西也会保持不动,除非你用力去推它们。”他接着说:“这就叫作惯性,没有人知道怎么回事。”这就需要深入理解这种现象了——他没有光告诉我一个物理概念,他很清楚:知道一个概念和真正懂得这个概念有很大区别,而我很早也知道这一点。他接着说:“如果你仔细观察,就会发现球并没有向后滚,而是你拉着车向小球移动;那小球是静止不动的,或是由于摩擦力的作用在向前移动,而不是向后移。”于是,我重新跑回来,把球又放在车斗里,然后从旁边观察。我发现爸爸说的是对的!我拉着车往前移动的时候,小球并没有往后跑,它是相对于车斗往后移动;但是相对于侧面,小球稍稍往前移动了一点,可以说是车斗的移动超过了小球而已。这就是我爸爸教育我的方式,活生生的例子,接着是探讨问题,这个过程毫无压力,都是些轻松有趣的讨论。

父亲教我物理知识(笑)——不管他说得对不对,他还教我不要向权贵低头哈腰……有那么几件事情。比如说,我还是个小男孩的时候,轮转影印技术刚刚出现,也就是在报纸上能印照片了——《纽约时报》是最早采用这一技术的。他经常让我坐他腿上,翻看报纸上的照片。有一天是教皇的照片,他面前所有人都向他鞠躬。父亲说:“瞧这些人,一个人站着,其他的人都在向他鞠躬。他们有什么区别吗?嗯,这个是教皇。”——他向来不喜欢教皇——他接着说:“区别在于有没有肩章。”——当然,教皇的礼服上没有肩章,将军的制服上才有——但是,那个标志性装饰(肩衣,译者注)就在礼服肩部这个位置,“和普通人一样,他要吃饭,也要上厕所;他也是人,和其他人没什么区别。为什么那些人要向他鞠躬呢?只是因为他有教皇这个头衔,他坐在这个位置上,因为他穿着教皇的礼服。并不是因为他做了什么了不起的事情,或者声望很高,诸如此类的原因。”顺便说一下,我爸是做制服生意的,所以他很清楚一个人穿上制服和脱下制服有什么区别,可是在他看来,穿不穿制服同样都是人。

我爸跟我在一起很开心,我相信这一点。有一次,我从麻省理工学院回家——我在那里已经学了几年了,他对我说:“这类知识,你现在已经学了不少了。有个问题,我一直理解不透,你是学这个的,我想让你给我说说。”我就问他什么问题。他说,他知道当一个原子从一种状态跃迁到另一种状态时,会释放出一个叫作“光子”的光粒子。我说:“是这样。”他接着问:“那么,这光子原本就在原子内部吗?”我说:“原子里本来没有光子,电子做了一次跃迁,就产生了光子。”他继续追问:“那么,它从哪儿蹦出来的?它是怎么出来的呢?”当然,我可不能这样跟他说:目前大家的观点是,原子内部不存在什么光子,电子运动才能产生光子。我也不能这样向他解释:比如我现在出声说话,可是这声音并不在我身体里面。我的小儿子可不这样理解,他在学说话时,突然说自己说不出的一个词——“猫”这个词——因为他的“词汇口袋”里没有“猫”这个词了(笑)。其实,你身体里并没有“词汇口袋”这个东西,在你想说出这个词的时候它却用完了,你只是在说话时说出了这个词。同样地,原子里也没有“光子袋”,光子出现的时候,它们并不是从什么地方出来的。我只能这样去解释,没办法说得更明白一些。我始终没有能够把他不理解的东西讲明白,他对此不太满意(笑)。想想他也不算很成功,一路供我上了那么多学,就是为了找出这些问题的答案;可是他自己没能弄明白这些事情(笑)。