宋朝太学的“教师”是如何录取的,需要考教师资格证吗?

宋代的太学学官即我们现代所称的教师,身份颇为特殊,既是官员,又是教育工作者。在宋代的教育体系中,太学不仅对学生有严格要求,连教师的选拔与管理也同样被精心规范。尽管当时尚未设立教师资格考试,成为学官却需要通过一系列严格的考核与选拔程序。

一、南北宋太学教师的选拔方式

宋代的官员选拔途径多样,除了传统的科举考试,还包括荫补、舍选等不同形式。而太学教师的选拔渠道同样丰富多样,既有通过考试的方式,也有荐举和舍选等方法。

1. 北宋时期太学教师的任命方式

北宋时期,太学教师的任命多由朝廷或国子监的官员推荐,通过考试合格后方能正式任职。直到神宗元丰七年,才形成了一套较为完善的教师考试体系。考试的内容主要集中在经典经义的理解上,合格者根据成绩分为上等和下等,成绩较高的会被任命为太学博士,成绩稍低的则为太学正录。

2. 南宋时期太学教师的任命方式

南宋建立后,太学重新恢复,但其教师选拔制度发生了变化。考试分为两轮,一轮考察经义,另一轮考察诗赋。通过考试的人员将先担任一段时间的州学教师,经过考察后,表现优秀的才会晋升为太学教师。然而,这种选拔制度虽然严格,但考试的内容和选拔标准有时也难以全面衡量教师的实际学识和能力,因此存在一定的局限性。

二、宋代太学教师的上岗要求

1. 上岗的基本要求

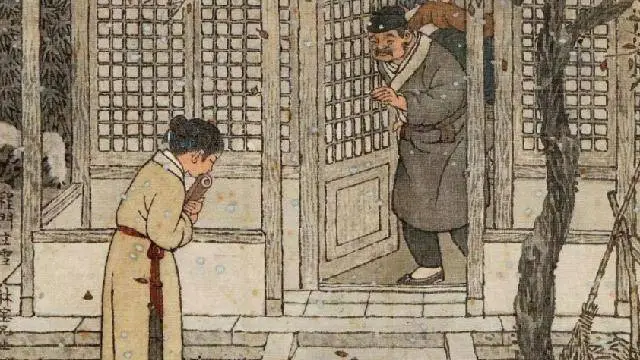

要成为太学教师,除了必须满足基本的师德、学识和年龄要求外,还有许多细则。师德是对教师道德品质的严格要求,宋仁宗就曾强调,教书育人不仅仅是讲授知识,更要选择那些品格端庄的教师。教师的品行若不端正,怎能教导出品学兼优的学生呢?

学识要求则是指教师必须具备扎实的专业知识,能够胜任教学工作。作为教师,除了要传授书本知识,更要结合自己的阅历和理解来教授学生,帮助他们解决疑惑。年龄要求则反映了教师在阅历上的积累,年纪较轻的教师虽然才华出众,但缺乏足够的经验,可能无法有效管理学生。

2. 教师资格的考核

尽管具备上述三项条件的教师才有资格参加考试,但最终是否能够当上太学教师,还需通过严格的考核。北宋和南宋的考试制度不同,但国子监负责的考试仍然是主流选拔方式。除了官方考试外,皇帝的钦点和学生自主选举也成为了另一种途径。宋代的太学生通常学识丰富,阅历也不浅,因此他们参与选拔的过程常常能够挑选出优秀的教师。

三、太学教师的教学要求

1. 职业道德要求

宋代教师的职业道德要求非常严格,教师不仅要履行教学任务,且不能迟到、早退,绝不允许在课堂上开小差。教师的责任不仅是讲授知识,还要培养学生的道德品质和生活态度。

2. 人品道德要求

教学不仅仅是知识的传授,更是品德的塑造。宋代要求教师必须具备清正廉洁的品行,绝不允许收受学生礼物,尤其是不能滥用职权。教师的行为会直接影响到学生的成长,因此教师必须树立良好的榜样。

四、太学教师的任期与管理

1. 任期的规定

宋代太学教师通常的任期是三年,但这并不是固定规定。如果教师的教学表现优秀,能够培养出大量优秀的学生,任期有可能得到延长。太学教师的任期制度有助于保证教学质量的持续提高,并让新鲜血液进入教师队伍,带来新的教学理念和方法。

2. 任期限制的意义

任期制度的设立不仅确保了教育的质量,也避免了教师因年事已高或思想保守而影响教学的活力。教师在规定的任期内必须不断提高自己的教学水平,以便能顺利完成教学任务,取得更好的成绩。

五、太学教师的奖惩机制

1. 奖励制度

宋代对优秀教师的奖励措施也非常丰富。表现突出、教学成绩优秀的教师会得到升职、加薪,甚至奖励金。这样不仅激励教师的积极性,也提高了教学质量。

2. 惩罚制度

与奖励并行的,是严格的惩罚制度。若教师违反教学规定,或者未能按时完成教学任务,便会受到罚款、降职等处罚。对于品行不端的教师,哪怕是轻微的道德失范,也可能面临降级或开除的处分。

总结

虽然宋代太学教师无需通过教师资格证考试,但成为太学教师的过程显然比现代的资格考试更为严格。教师不仅要具备深厚的学识,还需具备高尚的品德和一定的管理经验。宋代多样化的选拔机制和严格的奖惩制度有效保障了太学教育的质量,也促进了教育事业的长远发展。