暑期刚开始不久,在小红书、微博等社交平台上,就已出现了不少“避雷”帖

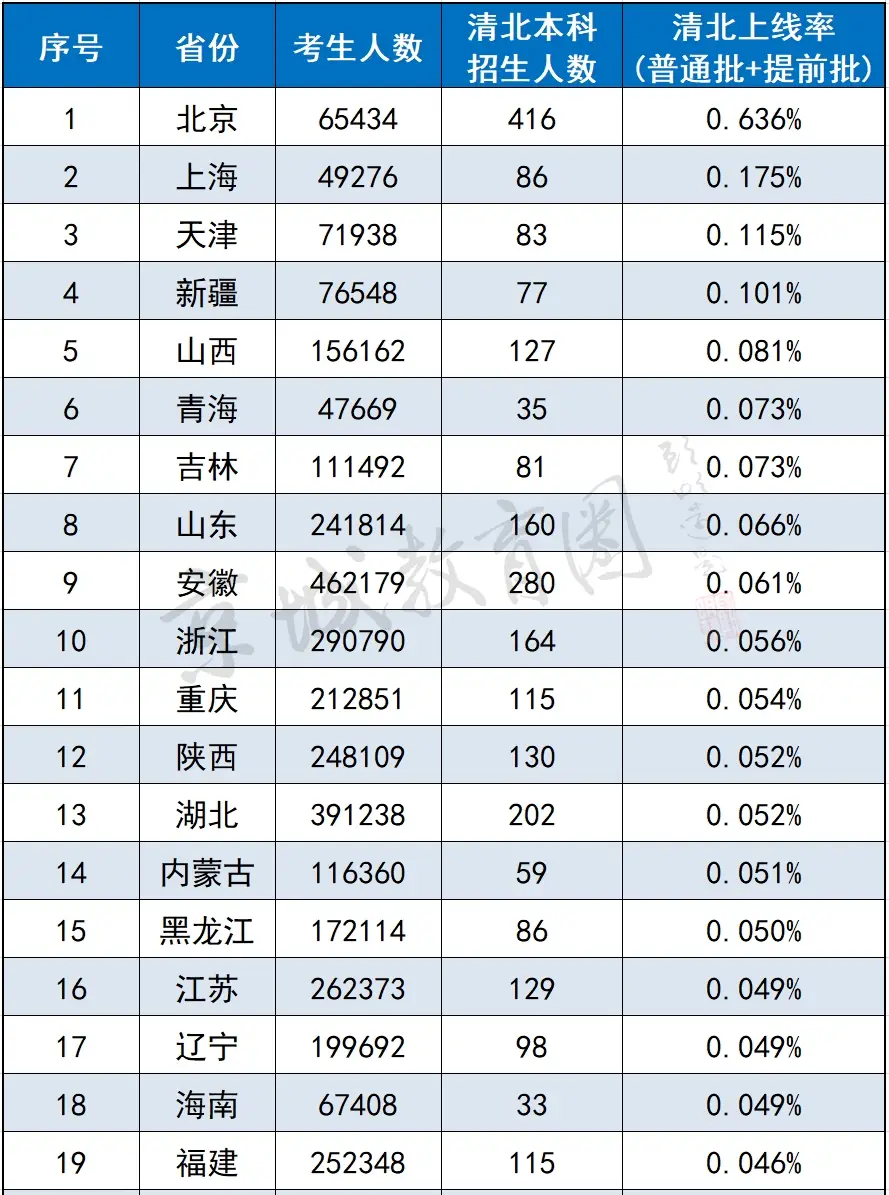

事实上,即便是在找暑期陪读这件事上,陶亚所在的广州也格外“卷”。公众号“多鲸”曾抓取小红书上关于“暑假伴读”的730多条笔记,结果显示:北京、上海、江苏、福建、广东等经济发达地区的发帖频次遥遥领先,仅北京就有99条相关内容。从城市热度分布上看,“暑假伴读”话题的高频区域,与经济水平、人口密度和教育资源的丰富程度几乎重合。

家长和大学生,各避各的雷

看上去是互惠互利,两全其美,但暑期刚开始不久,在小红书、微博等社交平台上,就已出现了不少“避雷”帖。

有的是家长避雷上门试课的大学生,发布笔记称,“正在找陪读的家长们,千万别找不备课,课利用AI及各大软件现搜题目教你们的孩子。我遇到一位极其不负责任的在校大学生……”也有家长对大学生的资质存疑,因此不少家长提到,“试课后发现对方学历水平跟简历不一致,而且也不如专业老师有经验。”北京日报也报道称,有不少家长在家中安装了摄像头,并明确告诉大学生,自己会偶尔查看孩子的情况。

另一边,则是大学生避雷雇主。有网友在小红书上提到自己“被冒充家长的骗子骗了50000”也有网友在闲鱼上收到骚扰信息。

事实上,乔英子的第一段陪读经历也并不顺利。虽然和家长约定月结陪读费用,但在乔英子陪读两周后,家长突然告知她要结束陪读。后来,乔英子又先后跟几位家长沟通,但大部分家长都会和她讨价还价,“价格越压越低,我感觉他们就是把大学生当廉价劳动力”。

而这或许是大部分大学生真实的陪读感受。在小红书上,有网友发笔记称自己“不会再接宁波的陪读,真的受够了。”并表示,“接的几个学生,要不是家长嫌贵了,不继续上了,要不就是公子哥不喜欢学习,动不动就逃课。”

锌刻度留意到,更多的“避雷”是针对伪装成大学生的中介机构。陶亚发现,在她发布寻找陪读的帖子后,有不少人私聊她,但一旦加上微信,就会发现对方其实是中介机构。这并非个例。在小红书上,有家长也感慨道,“想蹲个真正的大学生陪读,结果全是中介。”

闲鱼上的陪读中介

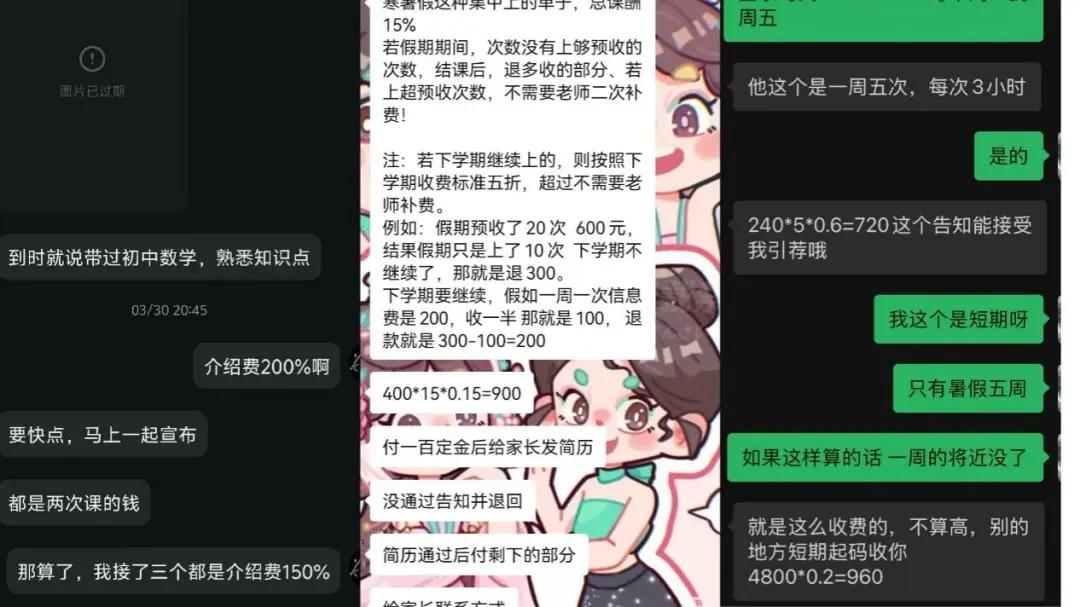

其中,在咸鱼上,有中介机构发布多条商品信息,关键词以“大学生勤工俭学,上门陪读陪写作业”“985211在读大学生”“北京大学生上门家教”等为主。而不少大学生告诉锌刻度,这些中介机构抽取的中介费并不少,“最后都是给中介打工。”其中有大学生在重庆的一加中介机构接单,“介绍费是课时费的两倍。”另有浙江的大学生发布笔记称,“大概共计收入在5000元左右,但中介的介绍费就将近五分之一”。

中介费各有不同

总之,中介费用没有明确的行业标准,每家中介收取的费用不同,而大部分大学生都因此踩过不少坑。尤其是,即便有中介机构搭线,很多家长和学生都表示,并没有跟对方签订合同,基本上都是口头约定,微信转账。

58同城上的暑期陪读信息

也正因此,许多大学也建立了专门寻找陪读的微信群,群里的家长经常发布一些陪读的需求。但据不少大学生和家长反映,这些群里也常常出现“伪装”的中介。

如此种种,让暑期陪读成为了一个互相避雷的赛道。事实上,这本是供需双方一拍即合、各取所需的理想模式——家长寻求灵活、有温度的个性化陪伴,大学生渴望实践机会与合理报酬。然而,当“个性化”的期待遇上“无标准”的现实,当“信任”的初衷陷入“无保障”的困境,看似双赢的局面迅速演变成一场弥漫着猜疑与失望的“避雷”竞赛。

家长的“雷”,在于信息不对称下对资质、能力和责任心的担忧,以及中介的层层盘剥;大学生的“雷”,则指向模糊的职责边界、被压缩的报酬空间以及难以沟通的“小雇主”。而横亘在双方之间的中介,在缺乏规范与透明度的环境中,非但未能有效弥合鸿沟,反而因其乱象成为新的“雷区”。

缺乏具有公信力的平台、清晰的服务标准、公平的定价机制以及具有法律效力的基本契约保障,仅凭社交平台上的“一面之缘”和口头约定,终究难以支撑起这份需要深度信任与明确责任的“陪伴”。