这雷埋的是不是太夸张?安徽某211高校1个专业组塞进56个专业

在刚刚过去的高考招录季,一位家长的分享引起了广泛关注。这位家长透露,自家孩子一心想着能被计算机专业录取。然而,在填志愿的过程中,由于没有仔细研读专业组的详细信息,出现了意想不到的状况。

原来,孩子所填报的那个专业组里,除了计算机之外,还混杂着药学、材料学等冷门专业。最终,孩子被调剂到了药学专业。无奈之下,全家经过反复商量,权衡利弊,最终只能做出让孩子复读的艰难决定。

这不禁让人发问,为什么一份原本经过精心填写,承载着孩子和家长无数期望与汗水的志愿表,最后却变成了令人防不胜防的“踩雷图”呢?

很多高校采取了一种特殊的专业组设置方式。它们把计算机、人工智能等当下备受考生青睐、就业前景广阔的热门专业,与土木、材料,甚至像“马业科学”这类相对较为冷门、报考人数较少的专业,生硬地组合在同一个专业组里。高校对外宣称这样的操作是“优化配置”,试图给人一种合理整合资源、促进学科交叉发展的印象。

但实际上,这种做法更像是一种“招生策略”,用热门专业作为诱饵,吸引那些成绩优异的高分考生填报该专业组,进而让他们在不经意间“掉入”冷门专业的招生“陷阱”。

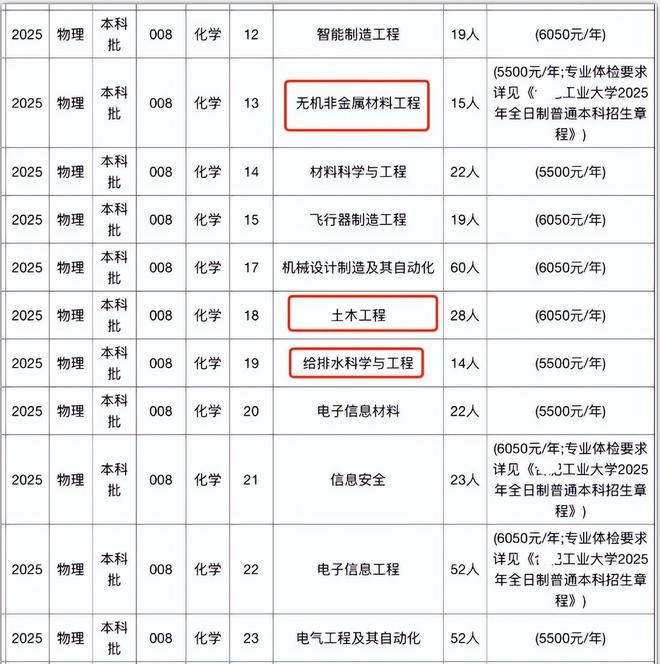

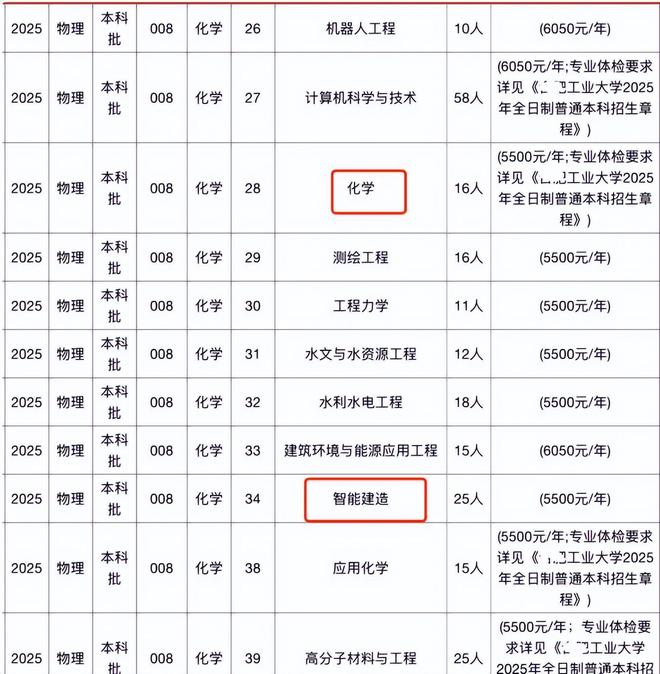

以安徽某 211 高校为例,在面向安徽本地物理类考生的某专业组中,一口气塞进了多达 56 个专业。这 56 个专业的跨度极大,从热门的计算机专业,到药学、材料学、新能源科学,再到再次出现的药学专业,各个专业混杂在一起。考生一旦勾选了“服从调剂”选项,就意味着他们的命运在很大程度上被锁定在了这 56 个专业的范围内。

此时,考生面临着两难的抉择:要么选择认命,接受调剂到冷门专业就读,可能要在一个自己并不感兴趣或者就业前景不太明朗的专业里度过大学时光;要么选择赌一把,承担退档的风险。而一旦退档,原本可以被一本院校录取的机会就会丧失,很有可能直接从一本掉到二本,甚至面临落榜的结局,之前多年的努力可能就要付诸东流。

从招生角度来看,像药学、材料学等基础学科专业,如果单独拿出来招生,往往问津者寥寥。因为这些专业可能学习难度较大,就业岗位相对有限,薪资待遇也可能不如一些热门专业。

高校为了完成这些冷门专业的招生任务,便将它们打包进热门专业组里,再结合“服从调剂”的规则,让考生在填报热门专业时“顺带”填报了冷门专业,从而不愁招不到学生。

这种做法还有其他“好处”。热门专业通常能够吸引大量优秀考生报考,这会拉高整个专业组的投档线。较高的投档线在一定程度上可以掩盖冷门专业的招生缺口,让外界看起来整个专业组的报考情况都十分火爆。

而且,热门专业往往能够获得更多的社会资源和经费支持,高校可以用这些热门专业的经费来补贴那些相对冷门的学科,维持学校学科的全面发展。

然而,高校的这种做法对于考生和家长来说,却带来了诸多不利影响。一份志愿表承载着他们对未来的美好憧憬和无限希望。如果因为高校不合理的专业组设置,导致志愿表变成“踩雷图”,让孩子陷入调剂的困境,这不仅会给孩子带来巨大的心理压力,也可能会影响他们未来的发展。

为了避免这种情况的发生,一方面,考生和家长在填报志愿时,一定要更加细致、谨慎。不能仅仅盯着热门专业,而要深入研究每个专业组的具体构成,充分了解各个专业的特点、就业前景等信息。

另一方面,教育主管部门也应该加强对高校专业组设置的监管,规范高校的招生行为,确保招生过程的公平、公正、透明。只有这样,才能让高考志愿真正成为孩子人生道路上的一道风景。