北大、清华的学霸们也向就业低头了:工科爆火,经管遇冷,建筑成渣

我们此前曾撰文分析今年内地高校招生图谱的惊天逆转:杭州师范大学录取分数碾压浙江大学,上海海关学院分数超复旦大学,地方普通警察院校分数超过北航……家长和考生们的就业焦虑,几乎重塑了内地整个高招坐标体系,原本清晰的学校层级和隐形的鄙视链也轰然解体,“舍虚向实”、“纯就业导向”、“拥抱体制内”成为人们疯狂追逐的核心取向。

在如此极致务实的风潮下,前些年曾经因种种原因被内地学霸们集体放弃的港校(尤其是回报丰厚的医科专业),再次成为“香饽饽”。仅香港大学2024年就收走了11名内地高考状元。

而再对比北京大学这五年的本科招生数据,以及清华大学内部转专业的相关数据,我们再次发现:连学霸们都在向就业低头,工科热得发烫,经管则被冷落,而建筑等曾经热门的专业,如今都快被“唾弃”了。

我们先来看看北大各院系2020年、2025年的本科招生数据对比:

哪些学院在大幅扩招?排名前三位的分别是:工学院,2020年招171人,2025年招362人,增长111.7%;物理学院,20年招184人,25年招272人,增长47.8%;信息科学技术学院,2020年招338人,2025年招457人,增35.2%。

哪些院系持续遇冷?排名前三的是:光华管理学院,2020年招144人,2025年招100人,减少30.6%;经济学院,2020年招122人,2025年招86人,减少29.5%;国际关系学院,2020年招88人,2025年招71人,减少19.3%。

要知道,北大2025年在内地的本科招生人数可是比2020年增加了10%以上,这三大院系的招生人数减少就显得更加突兀了。

北大不同院系招生“冰火两重天”的背后,是社会需求的深刻变化。

人工智能、芯片、大数据、WEB3.0、新能源汽车……如今的就业市场,真是典型的“科技为王”,计算机、软件工程、电子信息、电气自动化、新能源等专业的毕业生薪资也是水涨船高,不少名校学子甚至一出校门就能拿到数十万人民币的年薪。

学霸们也不能免俗,既有高额报酬,又有广阔前景,这些工科专业谁不爱呢?近几年哈工大、北理工、北邮、东南大学、华中科大、电子科大等工科强校的录取分数也是一路走高,势头强劲。

光华和经院的遇冷,有些出乎意料,却也在情理之中。

此前这两个学院每年都能将不少省份的高考文理科状元收入囊中,省排名前十以外的考生甚至都摸不到它们的门槛。原因很简单,北大经管的毕业生,大批进入投行、咨询公司、对冲基金、量化机构等,往往两三年后就能年薪百万,“笑傲江湖”,跻身精英人群。

但这些年的金融行业,真是一言难尽。A股长期低迷不振、房地产崩塌带来消极影响、理财公司纷纷爆雷、金融监管空前严厉,都让从业者如履薄冰。前两年券商、基金、保险等机构的日子都不太好过,纷纷裁员、降薪、减少福利,金融专业的就业形势也确实不如人意,甚至连清华毕业生都愿意自降身段,去应聘银行柜台岗位了。

至于国际关系学院,如今中美已经进入“准冷战”状态,脱钩之势愈演愈烈,在逆全球化时代,国际关系、对外经贸、外语等专业方向的学子,或多或少会受一些影响。

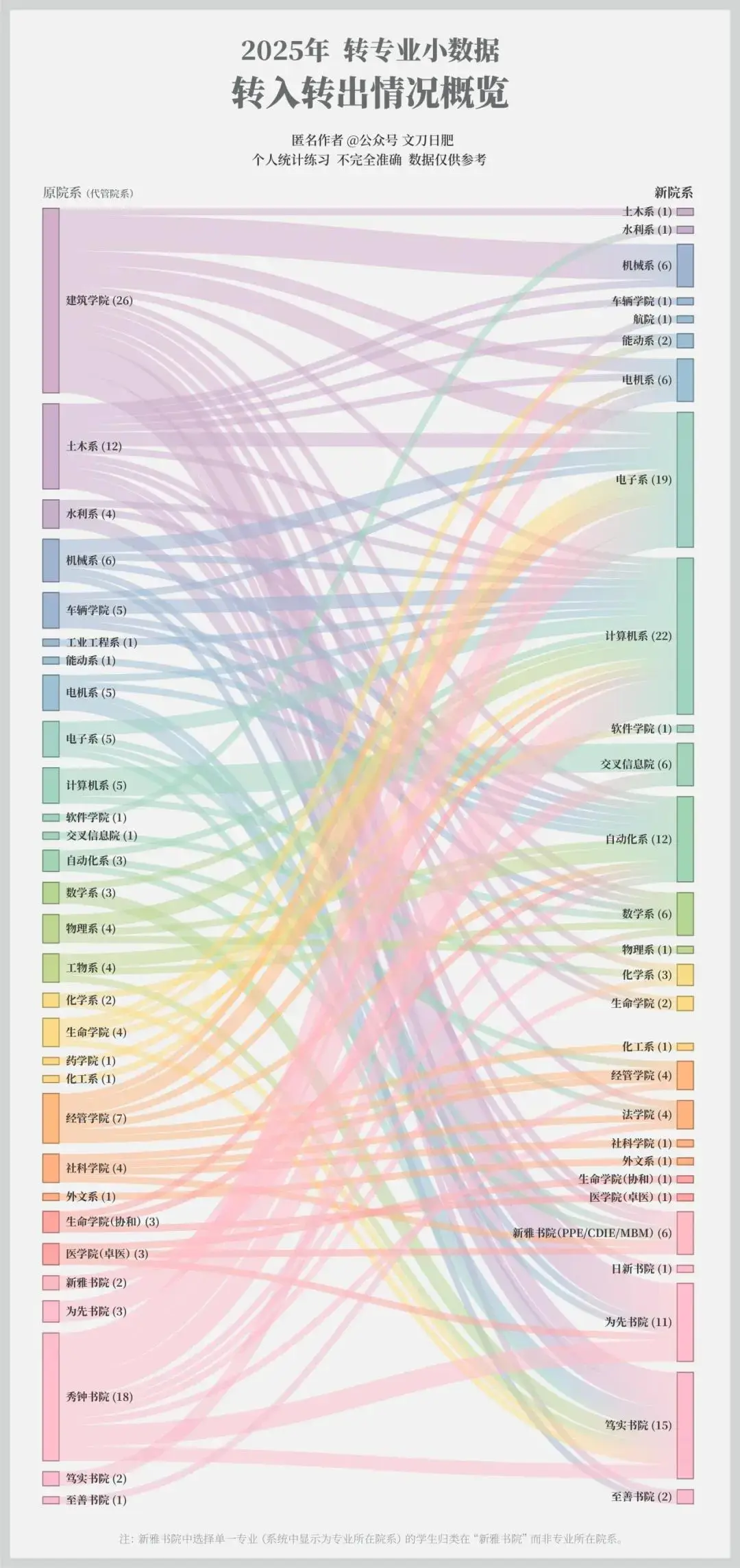

说完北大,我们再来看清华内部的转专业情况。

如图所示,建筑学院26人转出,“遥遥领先”,这些人分别去了计算机系、电子系、自动化系、电机系、机械系,以及工科类书院等;排第二的是主攻可持续发展方向的秀钟书院,18人转出;接着是建筑学院的“难兄难弟”土木系,12人;排第四的是经管学院(在内地是和北大光华并肩的顶级存在),转出7人,也多奔着工科专业去了。

在接受学生转入方面,计算机系收进22人,电子系19人,笃实书院15人,自动化系12人,为先书院11人。这五个学院都与当前热门行业紧密相关:人工智能、先进制造、高端芯片、复合材料……

风水真是轮流转啊。本世纪初,清华建筑学专业的挑剔可是出了名的。想转进来?你得成绩好,拿得出优秀作品集,还要接受严格的面试,不够优秀的学生想都别想。

其实专业当下是否热门,可能并没有学生和家长们想的那么重要。经历过冷热周期的人可能更清楚这一点。

二十多年前,中国“入世”,外贸腾飞。当时国际贸易、外语等专业,可是热到不能再热,甚至夸张到毕业生起薪就能买半套房(另一个原因是当年房价也没太贵);

后来中国进入全面大基建时代,建筑、土木工程等专业相当吃香,高分考生云集,高薪令人羡慕;

同步迎来高光时刻的还有金融行业,尤其是资本市场的发展,带动了券商、基金等机构的强势崛起,经管专业学生走路都是昂首挺胸、带着风的;

现在,人工智能、芯片、新能源汽车崛起,计算机、电子等专业成了新贵,甚至当年的一些天坑专业(比如材料),也迎来大翻身。

但以后的事,谁又能说得准呢?如今的热门行业,会不会在不久的将来,变成夕阳行业?当前人才缺口巨大的行业或领域,十年后会不会人满为患?现在考生们爱答不理的“天坑”,未来会不会成为高攀不起的“山峰”?

何况很多行业本身就具有一定的波动性。比如金融行业,前两年不行,但今年港股IPO火得一塌糊涂,赶上好时候的毕业生可真是赚麻了。近几个月A股市场也有了新一轮牛市启动的迹象。在这个行业,光景好的时候,赚一年可以吃三年。

再比如,一度被认为已经式微的国际贸易、外语等专业,随着中国企业大规模出海潮的兴起,会不会再次迎来红利期?与当年外企纷纷涌入中国的情形相似,中国企业走到“亚非拉”国家,也需要大量的涉外人才。

社会发展程度更为成熟的香港,也许可以当作一面镜子。在香港,人文学科的就业率高于理工科,在录取收分上也是如此。比如,社会工作、教育、财务、金融、护理等,都比较好就业,护理类专业的毕业生,起薪可是40万港币。反而工科专业并不受香港学霸们的喜欢,收分也较低,这与香港的产业结构直接相关。

世间唯一不变的,是变化本身。选专业,不仅仅是技术活,考验的是判断力和前瞻性,也是运气活,“狗屎运”可不是人均有、时时有的。