纳米技术借原子振动,揭秘量子材料界面行为

科学家们正在竞相研发用于计算和用于超精密测量的传感的量子技术新材料。要使这些未来技术从实验室走向实际应用,就需要对材料表面附近(尤其是材料界面处)的行为特性有更深入的了解。

美国能源部(DOE)阿贡国家实验室的科学家们公布了一种可能有助于推动量子技术发展的新技术。他们的创新技术——表面敏感的自旋电子太赫兹光谱学(SSTS),以前所未有的视角观察量子材料在界面的行为。

这项研究成果发表在《科学进展》杂志上。

“这项技术使我们能够研究表面声子——材料表面或材料界面处原子的集体振动,”阿贡国家实验室的博士后研究员、该研究的第一作者楚兆东(音译)说。“我们的发现揭示了表面声子和本体材料中的声子之间存在惊人的差异,这为研究和应用开拓了新的道路。”

在诸如晶体之类的材料中,原子会形成名为晶格的重复结构,晶格能够以被称为声子的波的形式振动。虽然人们对块状材料中的声子有较多了解,但对表面声子(即在界面数纳米范围内出现的声子)却知之甚少。该团队的研究表明,表面声子的行为有所不同,进而产生独特的量子行为,如界面超导性。

超导性,即电子无电阻流动的现象,在磁共振成像(MRI)仪和粒子加速器等技术中有应用。界面超导性——一种只出现在两种材料边界处的类型——有望应用于新的量子技术。

“这一发现源于数年前的一个发现,即两种晶体材料之间的界面能够展现出超导行为,而这两种材料单独存在时都不会展现出这种行为,”阿贡国家实验室的物理学家阿南德·巴塔查里亚(Anand Bhattacharya)说道。

阿贡国家实验室的物理学家温海丹补充说:“只有当这两种材料在一起时,超导这种神奇现象才会在界面处发生,这与材料本体是不同的。”

该团队认为晶体中一种被称为TO1声子的特定振动类型触发了这种界面超导性,于是着手寻找其作用的直接证据。

温海丹解释说,主要存在两个挑战。首先,界面被掩埋在样品内部,且只有几纳米厚,这让用常规方法研究变得困难。其次,该团队需要处理太赫兹辐射。它的频率范围比5G手机网络的高一千率。许多重要的量子效应都发生在这个太赫兹频段,但要高分辨率地捕捉它们是很困难的。

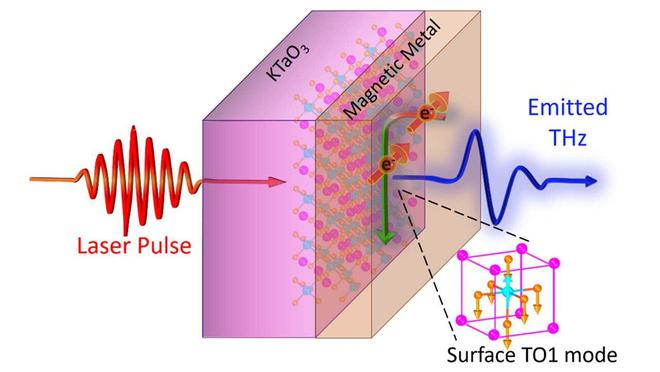

研究人员将他们的SSTS(表面敏感太赫兹光谱)方法用于通过在氧化物晶体上沉积一层薄磁膜制成的样本上。在这种方法中,极快的激光脉冲穿过氧化物晶体并撞击薄磁层。然后,激光与物质之间的相互作用会在氧化物的接触面上产生太赫兹振动。

通过使用这项技术,该团队检测到了TO1声子。他们还表明,界面5纳米范围内声子的行为与主体部分不同。表面声子就像湖泊浅水区的波浪——它们的行为与深水区的波浪不同。

“我们这种对界面敏感的技术可应用于多种材料,以探测难以捉摸的量子行为,包括磁性和超导性,”阿贡杰出研究员、阿贡量子研究所所长迈克尔·诺曼(Michael Norman)说。“我们现在有了一个研究量子材料的新窗口,它可以为未来技术中的新型量子设备指明方向。”

巴塔查里亚补充说:“太赫兹光与物质相互作用,不仅能像我们的研究那样以新的方式探测量子材料,还能诱导出全新的物质状态。这是未来研究一个极其令人兴奋的方向。”

除了上述提到的人员,阿贡国家实验室(Argonne)的作者还包括俊毅·杨、彦·李、建国·温、阿什利·别林斯基、琦·张、亚历克斯·马丁森、斯蒂芬·赫鲁兹克维茨和狄龙·方。华盛顿大学的晓东·徐和凯尔·黄博也有贡献。