高校专业十年变迁, 大“换血”时代来了

“这次专业调整标志着高校发展要从学历型转向能力型,从计划导向转向战略和社会的双轮驱动,进行供给侧改革来适应战略和民生的需求。”全国工商联民办教育出资者商会监事长马学雷对城市进化论分析,本轮专业调整紧扣推动教育、科技、人才一体化发展,像双碳、低空、人工智能等专业就是瞄准国家战略急需的领域,健康与医疗保障、老年医学与健康等专业强调民生领域,当然也需要对就业有利。

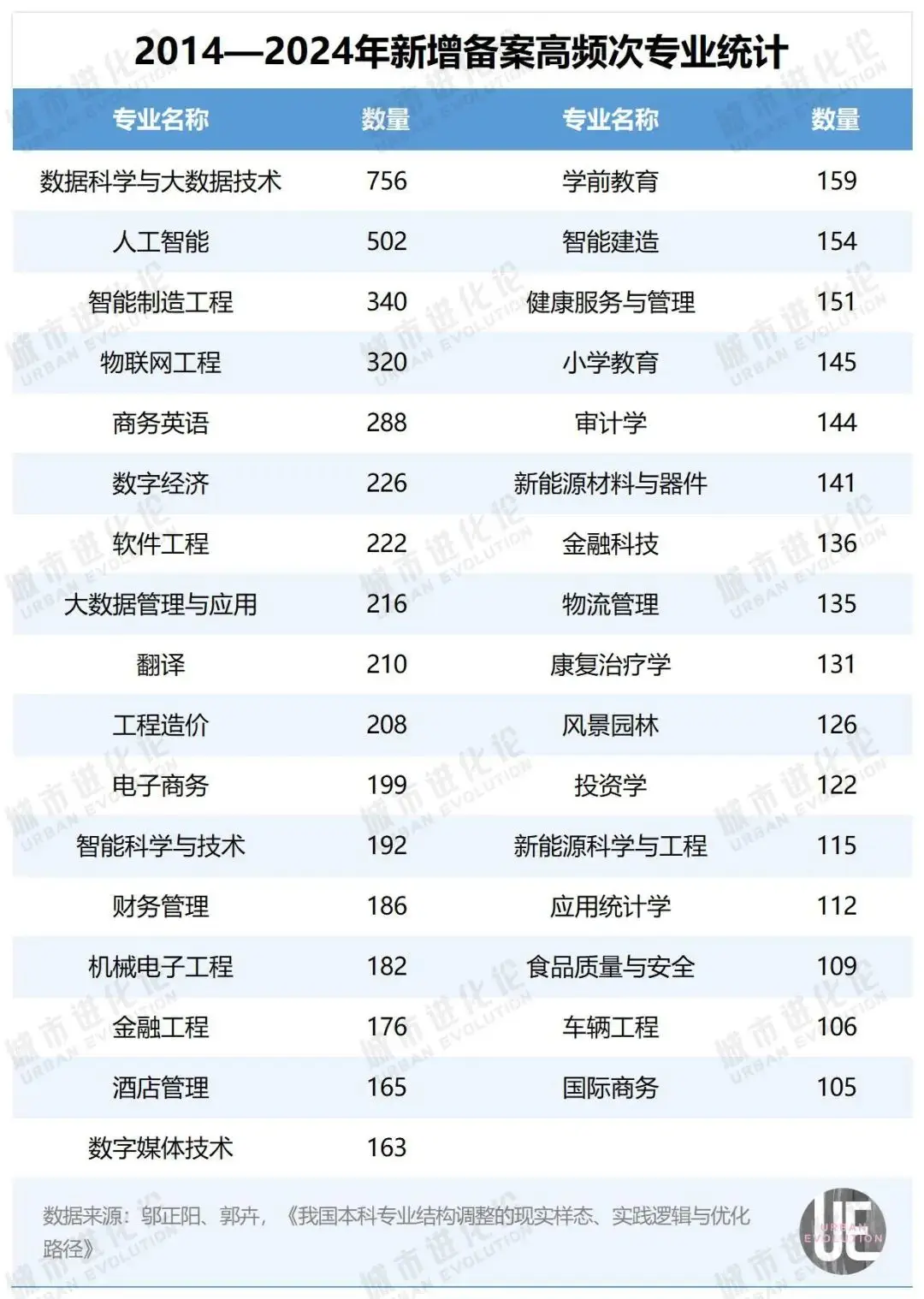

倘若将时间线拉长,高校新增专业又呈现出怎样的趋势?根据华中科技大学教育科学研究院邬正阳、郭卉撰写的《我国本科专业结构调整的现实样态、实践逻辑与优化路径》一文,过去十年,教育部共新增备案19966个本科专业点,涉及655个专业,其中工科专业是所有专业大类中新增备案最多的。

这些专业高度集中于服务国家战略、面向科技前沿和主动适应市场需求等特点,正在成为新的“热门”专业。

撤销

“这些专业的冷热其实跟市场、社会经济发展的需求紧密关联,现在有的专业变热,也有的专业会变冷。”马学雷指出。

一个明显信号是,2023年《方案》明确,新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业,淘汰不适应经济社会发展的学科专业。

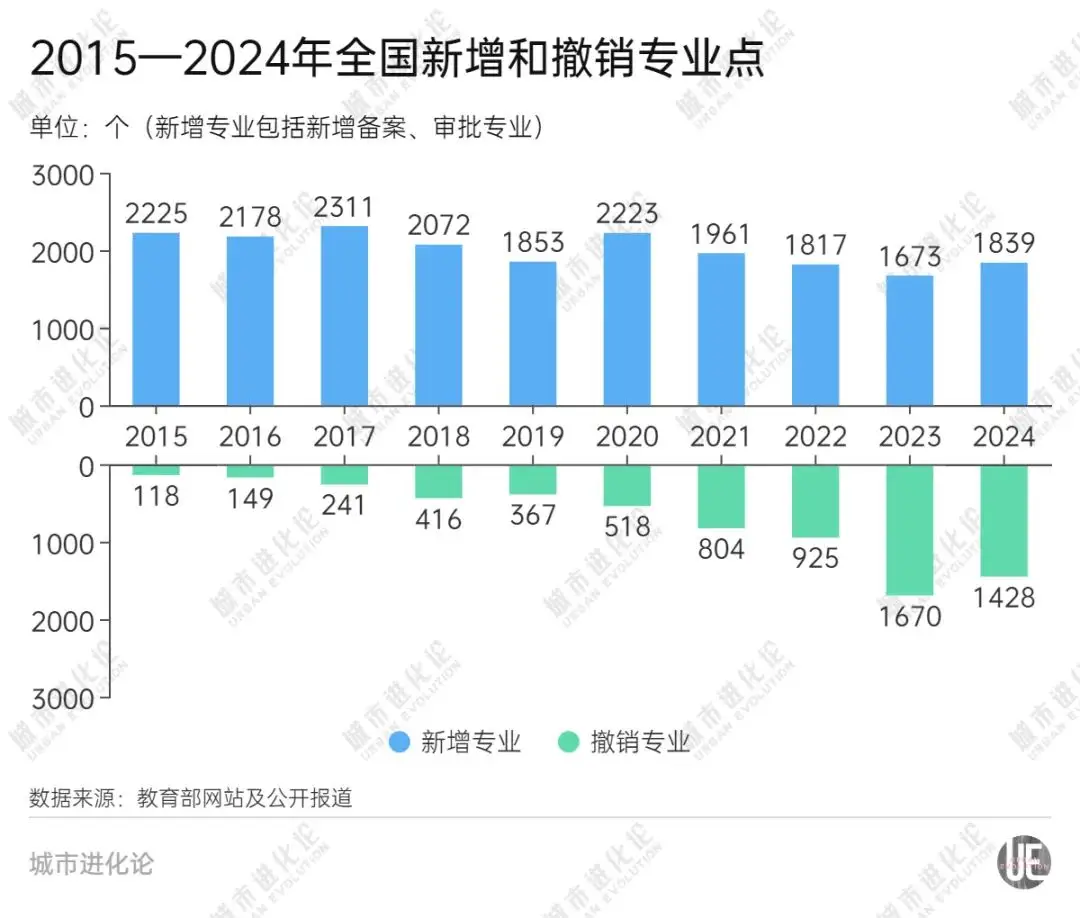

近两年,全国高校专业调整力度持续加大。数据显示,过去十年,我国共撤销6636个高校本科专业点,其中仅2023年、2024年撤销数量就达到3098个,占过去十年撤销数量的一半左右。

另据《我国本科专业结构调整的现实样态、实践逻辑与优化路径》一文披露,2014—2023年,公共事业管理、信息管理与信息系统、服装与服饰设计、信息与计算科学、产品设计、教育技术学、市场营销、电子信息科学与技术、广告学、工业设计等本科专业点撤销最多,数量均在50个以上。

邬正阳认为,专业调整实践中,市场逻辑主导的专业调整更加迅捷,应用型高校面临更大的招生和就业压力,需要以专业机构调整来达成市场、政府和高校三者之间的平衡。比如,土木工程等专业,随着我国大基建和大型城市化建设基本完成,劳动力市场对土木工程专业人才需求逐渐减少,随之而来的就是专业撤销。

四川农业大学就是突出的例子,学校五年间专业数量从95个调整至77个。今年全国两会期间,全国人大代表、四川农业大学校长吴德表示,撤销专业的决策基于三大考量因素:首先,高质量就业是一个非常重要的参考指标;其次,师资力量的供给情况也是核心要素;最后是招生状况,如果一个专业招生时,第一志愿的录取率持续偏低,也可能面临被撤销的命运。

根据教育部文件要求,“连续五年停止招生且无在校学生的专业,原则上应予撤销”。安徽、江西等省份也进一步明确,若专业就业率连续2~3年低于60%,即予以撤销。

在有关专家看来,公共事业管理、信息管理与信息系统等管理类专业理论脱离实际较远,就业率持续走低,本就已经触碰专业撤销的“红线”。而与此同时,部分被撤销的传统专业,其实是以“智慧/智能+”的形式延续,如车辆工程和智慧车辆工程、工业设计和智能交互设计等。

匹配

“资源分配与市场需求相伴共生,产业和技术结构的调整都会反映到劳动力需求上来,经济产业结构在一定意义上决定着学科专业结构。” 邬正阳指出。

本轮专业调整的突出特点之一,即与市场的距离进一步贴近。

教育部高等教育司负责人此前表示,对国家战略急需和新兴领域专业,建立超常设置机制。比如,去年9月,在集中申报期之后,教育部主动服务低空经济快速发展需要,指导北京航空航天大学等6所高校开展论证,超常增设了低空技术与工程专业。

这背后,低空经济正成为科技创新和经济增长的新引擎,加速从“试点培育”迈向“规模化落地”。民航局预测,2025年低空经济市场规模将达1.5万亿元,2035年突破3.5万亿元。从这一维度而言,低空经济领域将产生巨量的人才需求,而低空技术与工程专业有望成为未来的热门专业之一。

高等教育是人才链、创新链、产业链的起点,高校专业调整与区域产业发展的支撑力、匹配度,也在不断提升。