央视点名!燃气巨头跨界核聚变,河北前首富王玉锁驯服人造太阳?

近日央视报道了一个震惊所有人的消息!

河北新奥技术公司在“氢硼聚变”上有了突破。

一篇“中国民企驯服人造太阳”的文章引起广大网友的热议,也瞬间把这家公司推上了热搜。

核聚变!那可是全球啃了几十年的“硬骨头”,美国、俄罗斯砸了成百上千亿都没搞出能赚钱的东西。

新奥?不就是河北那家卖燃气的吗?它凭什么?

全球都搞不定的“人造太阳”,卖燃气的敢接招?

想控制“人造太阳”有多难?我们先得明白它的厉害。

这是模仿太阳发光发热的原理,让原子核撞在一起发生聚变,一公斤燃料产生的能量能顶250亿度电,相当于200吨煤燃烧的热量。

最关键的是原料,海水中的氘够人类用几十万年,还没污染,所以被叫做“终极能源”。

但“可控”两个字,却是难倒了全球科学家。

太阳靠自身引力把核心压到1500万度,地球没这个条件,只能把温度烧到上亿度,比太阳核心还热好几倍。

麻烦的是,这上亿度的等离子体得用磁场“悬空抓着”,不能碰容器壁,不然容器就会瞬间融化,最后还要确保发的电比耗的电多,不然就是在做赔本买卖。

现在全球主流技术都是在搞“托卡马克”装置,中国的“人造太阳”EAST、美国的SPARC都是这路子。

可这技术有两处死穴,一是80%的能量会跟着中子跑掉,得用锂-6回收,可这个东西在地球锂矿里只占7.5%,比黄金还稀有。

二是上亿度的温度根本稳不住,中国的“人造太阳”最多稳了403秒,距离可以持续发电还差得很远。

就在全球都卡在这两处难题时,新奥表示换一条路线走。

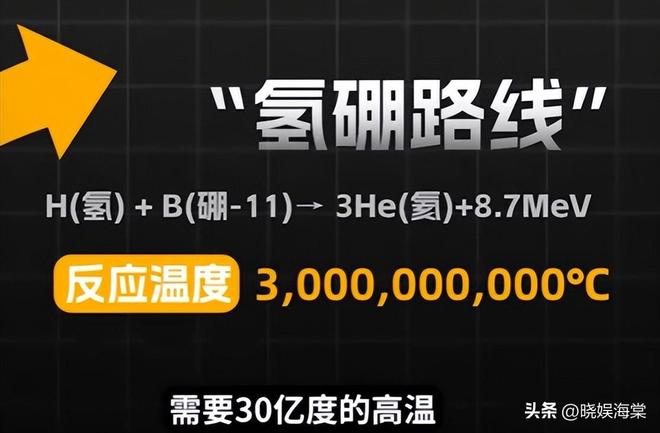

它选择的“氢硼聚变”听着像开了挂,不产生中子,能量不浪费,原料是氢和硼-11,硼在地球属于极其丰富的能源,根本不用担心会产生原料稀缺,产物还能直接发电,不用复杂设备。

听着好像很简单,但其实这条路难到离谱!

氢硼聚变得把温度烧到31亿度,是托卡马克的30倍!现在人类连它的“点火门槛”都没摸透。

新奥现在也就造了个能产生氢硼等离子体的设备,离“点火成功差得很远。

说白了,新奥现在的“领先”,就像全班同学都在啃数学大题,它挑了道没人碰的附加题,不是做得好,是别人都没做。

可尽管如此,一家卖燃气的公司,到底哪来的底气敢碰瓷核聚变?

从液化气站到千亿巨头,他靠“垄断”攒够了本钱

这就得从新奥的家底说起了,在河北廊坊住过的,都知道新奥集团,在它覆盖的地盘里,这家公司厉害到小区里的天然气、工厂里的工业用气,多半得从它这儿买,近乎垄断。

然而这么大规模产业的起点,发生在上世纪80年代的河北廊坊,那会儿中国有“物价双轨制”,同一东西在体制内和体制外价格差一大截。

这时20出头的王玉锁盯上了液化气,托关系拿到代理权,靠“体制内差价”疯狂赚钱,1987年就赚了10万,搁当年能在北京买套房了,几年后身家就暴涨到了数百万。

1990年国家放开天然气下游市场,王玉锁又靠关系拿到华北油田三个气井的开发权,成立了新奥燃气。

真正的神操作在1992年,廊坊建开发区时,中石油这样的“国家队”都想来抢生意,王玉锁扔出个狠招,“管道我们垫钱建,政府一分钱不用花”,就这么拿下了全国第一个民营城市燃气项目。

这简直是“印钞机”,先花钱铺管道,换当地燃气的“特许经营权”,等于把当地生意攥在手里。

后来又赶上“西气东输”,新奥跟着主干管道建分支,给中小城市免费铺管道换经营权,到了2001年,它已经拿下60多个城市的经营权,并且还在香港上市了。

到现在新奥规模更吓人了,覆盖250多个城市,年营收超1400亿,手里攥着4家上市公司。简单说,它靠“特许经营”在自己的地盘稳稳赚钱,现金流多到花不完,这就是新奥敢砸钱搞核聚变的底气,人家真有本钱。

首富的转型焦虑

如今王玉锁已经61岁了,能从卖液化气的做成千亿巨头,肯定不傻。

但这几年他的操作,在外人看来却有点“离谱”。

之前搞互联网生活服务“易成易家”,才3年就黄了。

前两年又砸50亿在河北建了《只有红楼梦·戏剧幻城》。

为啥放着好好的钱不赚,非要折腾这些?这得从2011年那场失败的收购说起。

当时新奥想收购中国燃气,这家公司握有153座城市的经营权,这要是成了,新奥能直接扩大半壁江山。可最后因为国资的反对黄了。

这事让王玉锁彻底醒悟:燃气生意看着稳,其实上游气源被中石油等巨头垄断,下游扩张又受政策限制,“特许经营”的好日子总有到头的一天,他必须给新奥找下一条出路。

所以你看他的投资,看着乱其实有逻辑,用现在赚的钱,押注未来可能爆发的领域,只要感觉“这东西有戏”,他就敢砸钱。

核聚变恰好戳中了他的心思,一旦成了,新奥能从“卖燃气的”直接变成“能源巨头”,彻底摆脱对特许经营的依赖。哪怕只有万分之一的可能,他也想试试。

有人骂王玉锁“瞎搞”,核聚变哪是民企能碰的?氢硼聚变更是天方夜谭。

也有人佩服他,全球都不敢轻易碰的领域,至少他敢试。

其实新奥搞核聚变,到现在都用的是自有资金,没拿补贴也没圈钱,这点还算实在。而且这几年技术进步确实给了点机会,AI能帮着调试等离子体参数,效率比以前高10倍,高温超导材料让设备成本降了不少,以前建个实验装置要150亿,现在4亿就能搞个小的。

当然风险还是大到没边,氢硼聚变不知道什么时候才能突破31亿度的门槛,最后成了烧钱的“无底洞”,也可能哪天突然搞成了,让新奥直接站上能源行业的顶端。

说到底,王玉锁的跨界就是一场豪赌。不管最后成不成,至少有一家中国民企,敢在全球都没答案的领域里试一把。

这种勇气本身就值得关注,毕竟,当年谁又能想到,那个卖液化气的年轻人,能做成千亿燃气巨头呢?

大家对此有什么看法?欢迎大家在评论区里留言讨论!

信源: