全球能源革命迎来变化,中国成立聚变公司,或摘取核能顶尖成果?

近段时间,中国聚变能源公司正式成立,同时美国核聚变公司与谷歌签署全球最大售电协议,计划在2027年实现商业发电。

代表着全球的核聚变时代要来临了?

或者可以说,全球能源革命迎来了新的变化,我国有望摘取核能顶尖成果。

这件事要从1990年开始说起。

当时中苏关系刚刚正常化,中国核工业西南物理研究院的院长李正武收到了一封来自苏联的信。

这是苏联同行、苏联国防委员会库尔恰托夫研究所所长卡多姆采夫院士写的。

此人在信中表示,有一个好东西,苏联已经无法维持它,你要不要?

我可以有条件赠予你。

卡多姆采夫信中提到的好东西,指的就是苏联在八十年代初期,研发成功的全球首个超导托卡马克核聚变实验装置,T-7。

要知道,当时我国的研究还停留在常规托卡马克装置,对于超导托卡马克的研究,基本上处于一片空白。

没想到苏联居然会提出要有条件赠予一套超导托卡马克装置。

所谓有条件,指的就是我们要提供1800万卢布,因为他们发不起工资了。

可是对于当时的我国而言,各大科研机构并不富裕,属实拿不出1800万卢布。

于是李正武就找到了中科院等离子体所所长霍裕平院士,问其要不要?

霍老很清楚T-7对我国究竟意味着什么,于是就拍板决定要了。

【托卡马克装置,核聚变的核心】

只不过面对1800万卢布,霍老所在的等离子体所也拿不出来。

于是就选择了一个折中方案,以货易货。

卡多姆采夫爽快答应,用中国商品换取T-7。

然后等离子体所花费400万元,采购大量羽绒服、牛仔裤、毛衣、罐头运往苏联,换回了T-7。

在跟随装置一同前往中国的苏联科学家帮助下,1994年,我国组装出国产超导托卡马克装置HT-7,然后又研发出HT-7U全超导非圆截面托卡马克装置。

也就是如今位于合肥的EAST,也叫东方超环,代表着我国的核能聚变研究,在全球范围内有了一席之地。

从目前来看,T-7就像是瓦良格号,HT-7就相当于山东舰,EAST就是我国的福建舰。

在今年年初,EAST实现了超过亿度1066秒稳态,长脉冲高约束模等离子体运行,创下托卡马克装置高约束模运行的世界纪录。

今年4月,EAST负责人,我国核聚变总指挥李建刚院士表示,预计在2027年,就会建成全新核聚变发电BEST装置,最迟在2030年就会看到“由核聚变点亮的第一盏灯”。

然后就是我们开头提到的重大新闻。

但是近年来,大家是否发现,事关核聚变一事,出现了很多唱衰的声音,即便全球在核聚变研究上投入大量资金,一个核聚变“永远还有五十年”被广为流传。

上小学时,老师说核聚变还有50年。

上中学的时候,老师也说核聚变还有50年。

上大学时,老师依旧在说核聚变还有50年。

对此,我们一度怀疑,这哪是核聚变,这是“画饼”。

那么这种说法或者看法有道理吗?

我可以说,有。

想要了解核聚变首先来了解一下核武,在1938年,德国物理学家奥托·哈恩与弗里茨·斯特拉斯曼成功进行中子轰击铀原子核的试验。

证实了“裂变效应”这个理论物理现象。

在七年之后,原子弹成功试射,九年之后,全球第一座核电站出现了。

反观核聚变,亚瑟·爱丁顿在1926年首次发表恒星通过氢的聚变产生能量的理论。

在上个世纪四十年代,展开可控核聚变的研究。

到了1958年,美国洛斯阿拉莫斯国家实验室首次实现了可控核聚变。

按照这种速度发展下去,可控核聚变也许在五十年内就能实现。

届时,人类将会告别能源带来的一切纠纷与争端,步入全球大同的美好时代。

如今,距离核聚变理论诞生,已经过去99年,距离全球首次可控核聚变,已经过去67年。

提到核聚变,别说商业投入运营,就连可靠的试验,连一次都没有实现。

对此,感到无比失望的核聚变科学家理查德·博斯特提出“气球理论”。

此人指出,核聚变就像一个原始文明决定登月,他们发明了气球飞上天空,虽然没有飞多高就掉下来了,但是他们继续制造越来越强的气球,每个气球都要比上一个飞得更高,但是想要靠气球登月,几乎是不可能的。

毕竟,在科学界,大量科学家从成本、技术、工程到材料方面,论证核聚变无法实现。

就连马斯克也声称我们不需要可控核聚变。

之所以会出现这种情况,就是因为想要研发出可控核聚变,难度太大了。

进度也让人越来越失望。

说到这,很多人就会问,太阳为何能发生核聚变?

原因很简单,因为质量足够大,引力将所有带电的等离子体约束,在2500万度就发生了核聚变。

再加上引力一直存在,反应就可以一直持续下去。

所以,如果我们想要模拟太阳发生核聚变,必须通过加热输入能量,让原子核发生电离变成离子体。

最后发生聚变。

只不过在加热的过程中,温度需要达到1亿度,全球没有一种物质能承受如此高的温度。

然后科学家就想利用磁场,将等离子体约束在磁场并发生聚变反应,这就是目前最主流的技术路线,托卡马克磁约束法。

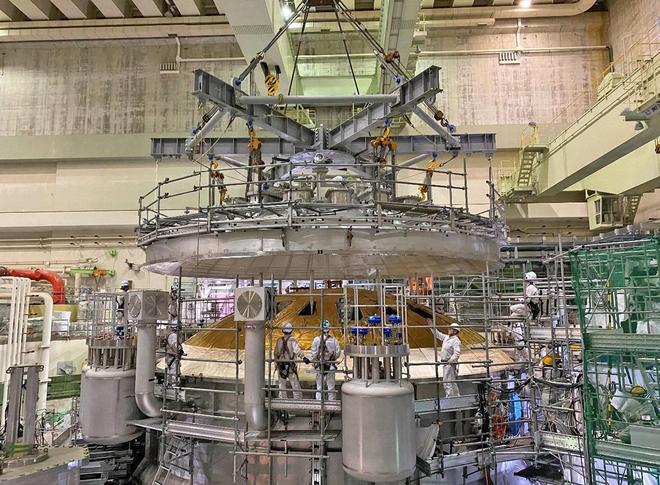

据悉,托卡马克装置是苏联人发明的,外观像一个甜甜圈,是用电磁铁造成一个电磁笼子,其中的磁场强度相当于地球磁场的一万倍。

可以让粒子在其中悬浮、旋转,当温度达到一定高度之后,就会发生核聚变。

而核聚变主要看三个数据,粒子密度、温度、约束时间,三者的乘积一定要大于一定值,才能成功点火。

因此,核聚变想要成功,不仅温度要达到上亿度,同时约束时间也要大于一秒钟。

甚至还需要拥有足够多的粒子。

从理论上来看,核聚变是非常简单的,不就是一个高压锅炉烧开水吗?

只要高压锅可以将水关在锅内,持续很长一段时间,让其产生反应,并变成水蒸汽,压力变大之后,就会发生反应。

【中美核聚变研发,并肩前行】

但这只是理论,想要从工程上实现,难度很大。

比如说,如何形成地球磁场一万倍的磁场?

只依靠磁铁是做不到的,还需要电。

为了避免电磁线圈发热损失能量,就需要用电阻为零的超导线圈,这样就能实现低损耗维持磁场。

这样一来,就会面临一个新的问题,那就是如何实现超导?

尤其是在眼下超导材料还没有取得突破的前提下,只能将线圈放进液氦中泡着,才能实现超导。

可是托卡马克装置中的温度达到上亿度,外部是零下269度的低温,如何将其完美融合在一起?

而且高能粒子在反应的过程中,很容易就将会周边材料破坏,要用哪种材料,才能打造出一口“高压锅”?

甚至还需要面临如何将整套设备发出来的电,大于其消耗的电?

对于这个指标,业内的认定是聚变能量增益因子Q,如果Q小于1,就属于赔本。

如果Q大于1,就代表着产出大于投入。

同时Q大于10,相当于输出能量是输入能量的十倍,那样才具备商业价值。

如果Q大于30,才能比煤电具备价格优势。

如今的现状就是,托卡马克装置还没有突破Q大于1。

而且为了让Q突破1,在35个国家合作开始国际热能核聚变实验堆计划,要建造一个全球最大的托卡马克装置,验证核聚变发电的科学与工程技术的可行性。

只不过这一计划进度很缓慢,最初因为选址的问题互相扯皮了七年,随后因为美国退群导致资金链断裂。

最终不得不寻找新的金主,也就是中国与俄罗斯。

在中俄加入之后,美国又重新加入,还邀请韩国与印度也加入。

世人皆知,有印度的地方,马上就会鸡犬不宁。

恰好这个组织的管理层以日本人居多,结果愣是让西方版的科研团队,出现了日式管理文化,还有印度从中捣乱,以及美国想退就退,想加入就加入的情况。

导致核聚变实验堆计划一直无法顺利进行。

最初预计在2010年投入运行,但是到了2007年,又延后至2016年,到了2016年又延期至2021年。

到了2021年又延期至2033年。

对此,也就不难理解,为何外界会认为这一计划,已经成为一些科学刷论文与躺平赚钱的骗局工程。

难免会让人感到灰心丧气,甚至会出现“永远有50年”的梗。

对此,是不是可以说,我们真的要放弃核研究?

当然不是。

从全局部署来说,发展核聚变,是为了人类文明的延续和发展。

而人类的文明史,实际上就是对能源的发现和利用史。

从木炭到煤炭,再到石油和电力,能源始终是推动文明进步的关键因素。

如今地球人口爆炸,完全依赖能源生产极其发达之后带来的生产力提高。

甚至伴随着越来越多的人口走向现代化、城市化,对能源的消耗也会进一步增加。

对此,以我们如今的能源大多依赖化石能源,这些化石能源还能坚持多久?

目前科学家统一说法是100年至300年。

看似时间比较久,但是不过是白驹过隙,当化石能源消耗殆尽之后,我们该怎么办?

人类文明会不会出现毁于一旦的情况?

【托卡马克装置,掀起能源革命】

这一点如果熟悉朝鲜历史就会知道,在苏联石油断供之后,出现了大饥荒。

人类区别于动物的本质就在于人类今天能吃饱,就会思考明天吃什么?

所以在上个世纪,国际能源署组织了3000名科学家讨论了三年,最终得出一个这样的结论,那就是人类的终极能源,有80%来自核聚变,再加上20%的可再生能源。

为何核聚变会成为主要能源?

就是因为核聚变的能量转换率太高了。

假设一座100万千瓦的煤电站,一年要烧200万吨煤,那么一座核裂变核电站,一年只需要30吨铀,转换效率高低立判。

眼下唯一的难题在于,地球上能用于核裂变的核电站燃料,无论是铀、钍还是钚,产量是有限的。

开采与浓缩也需要一定的时间,无法支撑人类文明长久延续下去。

这样一来,能实现延续的,只有核聚变。

可是长久以来,人类都是在陆地开采能源,但转化率最高的能源,其实存在于大海之中。

比如说一升海水能提炼0.03克氘,释放的能量相当于340升汽油燃烧所产生的能量。

而全球的海水有多少氘?40万亿吨。

一个百万千瓦级的聚变电站,一年需要多少氘?340千克。

也就是说,如果攻克聚变发电技术,那么地球上的能源,我们100亿年都用不完。

更别提,核聚变不会产生污染,也不会发生核泄漏,也是认为目前认知中最完美的、没有任何排放的、安全的、可以无限利用的能源。

只要搞定核聚变,人类文明的延续,才会有最基本的保障。

目前我国已经突破二氧化碳合成淀粉技术,其中所需要的,不过就是电而已。

如果核聚变研发成功之后,我们就会拥有无限能源和无限的粮食。

人类文明也将会进入一个全新的发展阶段,从被动获取能量,再到主动制造能量。

这是人类飞出地球,成为星级文明最坚实的根基。

如果从局部来看,这是我国引得中美博弈的最大机会,也是差距最小的机会。

毕竟,在核聚变领域,中国已经处于第一梯队,也是全球唯一有资格与美国叫板的国家。

所以,在核聚变领域的竞争,与AI、芯片领域一样,我国被迫让美国人拉到大国博弈框架之中。

在2018年,美国能源部发布《中美民用核能合作政策框架》,卡死中美核聚变合作的唯一途径。

美国还想把中国提出国际核能合作研发计划,不让中国从国际合作中获得技术与数据。

美国人此举是全然忘记,在航天领域,正是因为美国为首的西方国家围堵中国,才让中国航天通过自主研发跻身第一梯队。

在某些领域,还领先美国。

同时,美国却在核聚变另一技术路线上突飞猛进,那就是惯性约束。

2022年,美国的国家点火装置NIF在三个足球场那么大的空间中,用196路激光,在9.3个纳秒的时间内打到只有0.1毫米大小的靶丸上,实现了可控的点火,用2.1兆焦尔激光能量,释放出2.5兆焦耳能量,也就是Q大于1。

如今这种点火已经完成七次点火,最高的Q值达到4.13。

按照美国能源部的说法,这是在七十年的科学历程中,最伟大的突破之一。

可是美国人在科研领域,一向喜欢玩一些文字游戏。

比如说,Q值是所有产生能量与所有输入能量之比,激光能量为2.1兆焦,释放2.5兆焦,确实比较厉害。

但是美国人闭口不提这2.1兆焦激光能量中,究竟消耗了多少能量。

事实上,美国的激光器将电能转换为有用光能的效率低的吓人,只有1%。

也就是说,为了实现这2.5兆焦能量,美国用了422兆焦的能量。

这还不算维持试验环境所需要的能量、变成热能散走的能量、制作靶丸所需要的能量等等。

这样一来,美国的试验,真正Q值估计连0.01都不到。

因此,指望这种技术路线去发电,压根就不现实,还是要回到托卡马克的技术路线上。

当然,美国技术上虽然投机取巧,但是在商业领域,却让外界看到了一场画饼的故事。

在实现Q大于1之后,核聚变成为美国经词语AI的概念股,资本家开始涌入其中。

比如说微软签约了核聚变公司Helion,预计在2028年实现核聚变发电。

谷歌出资创建了TAE,研发氢硼聚变反应堆,要在2030年之前实现可控聚变能发电。

即便是OpenAI,也开始投资聚变产业。

【中国核聚变研发,定能摘取成果】

代表着美国不仅要控制算力的未来,还要控制电力的未来。

至此,中美关于核聚变,这一能源圣杯领域的角逐,已经从技术竞赛阶段演变到商业竞赛阶段。

而美国的激光约束核聚变路线,没有想象中那么可怕,但美国这种资本蜂拥而至,很有可能通过饱和式研发而歪打正着,搞什么突破未来?

比如说CFS与谷歌签署供电合同,聚变装置的直径只有ITER的四分之一,由于采用新的磁体,成本也大幅下降。

谷歌计划用AI来调控托卡马克装置等离子体,然后取得突破。

意味着美国计划从多种方式中寻求突破。

这与AI革命很相似,不就是在群雄逐鹿之下,某一家技术取得偶然突破才完成爆发吗?

如果美国率先取得突破,带来的就不是电费便宜这么简单了。

而是整个中美博弈格局发生彻底的颠覆性改变,我国在美国能源优势下,将会毫无胜算。

所以,面对美国正在爬向这个高地的顶峰之际,我们自然不能落后。

再加上我国在核聚变领域,与美国相比也不差,甚至在某些领域要略胜一筹。

我国除了有浓缩苏联精华的东方超环,在西南大山中,还有一个吸纳全球先进技术的托卡马克装置HL-2M。

据悉,HL-2M源自我国参观法国的ITER之际,看到ITER没有任何起色之后,我国全面参与ITER。

随后在ITER的基础上研发出HL-2M。

如今HL-2M已经实现百万安培亿度H模,相当于实现了等离子体电流一百万安培、离子温度1亿度、高约束模式运行。

三参数乘积已经达到10的20次方量级。

距离最后的点火,只有一步之遥。

从技术研发角度来看,可控核聚变研究可以分为原理探索、规模试验、燃烧实验、实验堆、示范堆、商用堆溜达阶段。

我国目前即将进入燃烧实验阶段,一旦成功之后,实验堆和示范堆就会上马,就需要投入大量资金。

对此,科学界有一个观点,第一次科技爆炸,是个别科学家零星突破的结果。

第二次科技爆炸,是科研机构、大学集中突破的结果。

第三次科技爆炸,属于国家级力量和全社会资本推动的超级科学项目突破的结果。

从这个角度来看,核聚变完全符合第三次科技爆炸的情况。

再加上美国不断提升核聚变研发进度,我们也需要加把劲。

这也是为何我国会成立核聚变能源有限公司的真正原因。

此前由中科院牵头成立了一家聚变新能,如今已经在合肥开工打造新一代聚变试验装备BEST。

值得鼓舞的是,除了核聚变国家对,也有越来越多的民营企业也开始踏入这个赛道。

比如说新奥集团、星环聚能、能量奇点和瀚海聚能等,均获得融资。

再比如说米哈游投资的一家公司,鑫亿达强磁场高温超导托卡马克装置—洪荒170,水平已经超越了向谷歌签约供电的CFS。

预计在2027年可以完成建设。

【托卡马克装置,中国的能源希望】

所以,中美的核聚变竞争,已经处于同一水平,在我国“国家和民营”两条腿走路的前提下,更加保险和稳妥。

再加上我国门类齐全的工业体系,也许能抢在美国之前,点亮人造太阳。

尤其是从李建刚院士在“2030年前点亮第一盏灯”的军令状来看,我国核聚变距离突破,也许只剩下几年的时间了。

那么我国成立聚变能源公司,继续攻克核聚变的意义究竟是什么?

从现实意义来说,就是要解决电能问题。

毕竟,我国虽然是全球第一发电大国,但是电力供给依旧面临不足的情况。

此前拉闸限电那一幕,至今记忆犹新。

主要就是随着城镇化的不断提速,电力的供应有点跟不上了,几乎每年都要增加5000亿度以上的用电需求。

要知道,5000亿度是什么概念?

就拿我国的三峡水电站来说,去年的发电量为1118亿度。

但是我国不可能继续建设五个三峡水电站。

这也就不难理解,为何要建设风能、光伏发电站,以及投资1.2万亿去建设雅鲁藏布江水电站。

但是这依旧无法解决我国的用电难题。

比如说风能和光伏虽然是绿色能源,但电力并不稳定,晚上不发电,没有风就不能发电,再加上储能设施价格比较高。

制造业不可能依靠这种不稳定的能源。

而雅江工程投资比较大,建成之后,也无法提供3000亿度的电量。

去年,我国数据和算力中心的耗电量,已经达到2500亿度电。

再伴随着H20芯片解禁,昇腾610芯片的产能不断爬坡,我国的AI产能将会成为未来增速最快的用电大户。

在火力发电站受限于碳中和,无法新增的情况下,只能将希望寄托在核聚变电站之上。

要知道,核聚变除了可以用于发电,在科研领域也有巨大的推动作用。

1969年,美国提出阿波罗计划,成功带动了500个高科技专利技术的发明,还衍生出3000多种技术成果。

这些技术多用于民用和国防军工,为美国在上个世纪八十年代经济腾飞打下基础。

至于衍生价值,核聚变需要超导,目前高温超导技术进步已经达到零下183度。

还在向零下100度迈进。

如果有一天实现了室温超导,将会带来一场巨大的技术革命。

磁共振成像已经成为医院检查疾病的重要手段,核磁共振的磁场越高,分辨率才会越好,看得才能更加清楚。

眼下,核磁共振的磁场大多维持在5特斯拉左右。

如果利用核聚变攻克的磁场技术,将来就能实现10特斯拉至15特斯拉。

就可以看到小到细胞的癌变,有助于我们提前干预。

同时,核聚变需要的燃料氦3,也是我们探索月球所需要的巨大动力之一。

此前刘慈欣在《黄金原野》中,讲了这样一个故事。

那就在在大饥荒年代,一位老人在弥留之际将他的孩子们叫到床前,告诉他们自己有一个秘密,在村子后边的荒地中,埋下大量黄金。

老人去世后,他的孩子们在荒地上疯狂挖掘,最后发现黄金并不存在。

但是在挖掘的过程中,将荒地开垦为良田,这片良田也成为孩子们在饥荒中活下来的基础。

这与我国如今在核聚变领域的研究,是多么相似。

不就是用千万双手共同开垦黄金原野吗?

从这个意义上来说,核聚变研发的终极意义,不仅仅是为了突破某个具体的技术节点。

也不是单纯为了发电,更不是为了在大国博弈之间拥有足够的筹码。

而是为了让人类文明从地球上的战火和撕扯中抬起头来。

重拾被遗忘的星辰野心,让我们相信,自己配得上这浩瀚的未来。

虽然想要突破核聚变技术拥有不小的难度,但是我们完全可以将目光放的长远一些,人类文明的科技进步并非匀速前行,一直都是飞跃式爆发。

现代文明的爆发,主要依赖两次理论基础,那就是牛顿力学和相对论。

每一次理论基础的巨变之后,都需要经历漫长的技术孵化期。

这个过程就像是培养一颗苹果树。

这颗大树上结满苹果,位置比较低的苹果比较容易入手,很多人先摘下了这颗苹果,上面写着蒸汽机。

还有一些高悬枝头,皮脆多汁、甘甜的苹果,上面写着汽车和飞机等字样,耗费了两个世纪才被摘下来。

如今这颗苹果树也已经成长为参天大树,我们的核聚变难以取得突破,并不代表这条路是错的,而是因为这棵树,低处的苹果,比如说核电站,已经被我们摘的所剩无几。

而顶尖的成果,就像是悬在最高处、最香甜的苹果。

早晚有一天会属于中国。

在这之前,我们只需要不断钻研,总有一天可以攻克难关。

总有一天会摘下这最高处的成果。

届时,全球能源革命的新篇章,将会由我们来书写。