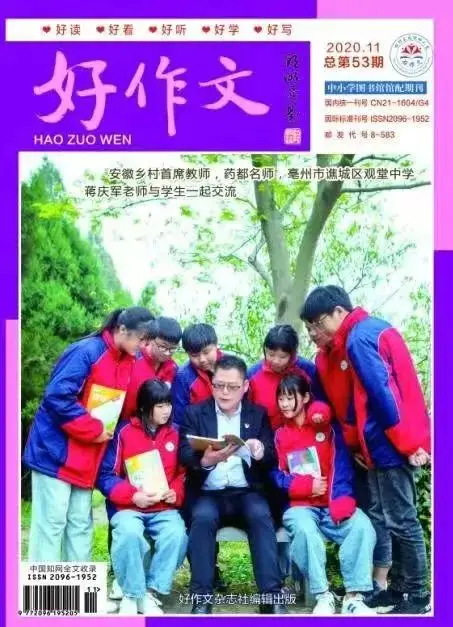

蒋庆军:以教育家精神为炬 做新时代“大先生”

书记、校长是教师发展的关键引领者,是教育强国建设的关键实施者,是党的教育方针“最后一公里”的落实者。在办人民满意教育的奋进征程中,书记、校长“有何作为,应当何为,如何有为”至关重要。

为深入学习领会习近平总书记关于教育的重要论述精神,深刻认识和把握新时代教育家精神的实质内涵和时代意义,落实全国、全省、全市教育大会精神,充分展现全市教育系统踔厉奋发的风貌和各学校书记、校长的风采,市教育局面向全市开展主题为“弘扬教育家精神 做新时代好校长”的“校长谈”活动,为书记和校长们分享教育感悟、讲述办学经验、交流治校心得、弘扬教育家精神、共谋共促教育高质量发展搭建平台。今天推出第十九期,由谯城区城父学区中心学校校长蒋庆军分享《以教育家精神为炬 做新时代‘大先生’》。

我是谯城区城父学区中心学校校长蒋庆军,今天我来谈谈对践行教育家精神、争做时代大先生的理解。

从文明肇始到AI时代,教育始终是国之命脉,而教师则是托起教育强国梦的脊梁。习近平总书记强调,教师要“成为学生为学、为事、为人的大先生”。在新时代,践行这份使命,更需要以教育家精神为引领。

以教育家精神为炬,照亮学生成长的路

教育是心与心的碰撞,更是用爱浇灌生命的旅程。我始终相信,爱是打开学生心灵之门的钥匙,是教育最强大而温暖的力量。在与学生相伴的日子里,我将这份爱化作一个个具体的行动,在他们成长的道路上默默守护、悉心指引,以心换心,见证着他们从迷茫走向坚定,从脆弱变得坚强。

2020年春,我接手初三年级时,听说了怀明的故事。这个让三任班主任束手无策的少年,像一株生长在荒野的荆棘,用满身尖刺抵御着世界的善意。当其他同事避之不及时,我却坚信:每个孩子都是一颗沉睡的种子,需要合适的土壤与阳光将其唤醒。

第一次见到怀明时,他仰着头,眼神里藏着与其年龄不相符的倔强与防备。他的认知中没有“规则”和“信任”两个词汇,在课堂上故意捣乱,挑衅老师;深夜的网吧里,有他沉迷游戏的身影。面对师长的批评,他常常恶语相向。

我在一次次家访中,拼凑出怀明叛逆背后的伤痕。推开他家破旧的木门,潮湿的霉味扑面而来。斑驳的墙壁上,贴着泛黄的奖状,那曾是他小学时的荣耀。在怀明奶奶的哭诉中,我了解到他真实的情况:父亲患精神疾病、母亲离家出走、爷爷离世,让他备受打击。于是,叛逆成为他保护自己的铠甲,冷漠是他害怕再次受伤的伪装。

陶行知先生说:“真的教育是心心相印的活动,唯独从心里发出来,才能打动心灵的深处。”我深知,要融化这颗冰封的心,唯有比他更坚定,比他更执着。

一个飘雪的冬日,机会来临。怀明向我请假,说母亲从外地回来看望他,并承诺下午按时返回。望着他闪烁的眼神,我选择了相信他。然而,直到晚上查寝结束,我依然没有见到他的身影。在那个漆黑的雪夜,我想,或许这一天就是改变他的最佳时刻。然而,手机那端传来的却是“对不起,您拨打的电话已关机”。但我坚信,在某个角落,一定有一双眼睛在偷偷观察,看是否有人愿意为他驻足。于是,我拿着手电筒冒雪踏上了寻找怀明的征程。

待我在风雪中找到他后,这个倔强的孩子终于卸下了“盔甲”,哽咽着说:“对不起,老师,又让您担心了!”我没有追问谎言,只是将大衣披在他颤抖的肩上。那一刻,他所有的倔强与防备都化作了泪水,向我倾诉了内心的孤独、恐惧与绝望。我静静听着,用爱抚给予他温暖的回应。原来,他不是拒绝温暖,只是习惯了独自面对黑暗和孤独。

教育从来不是呆板的说教,而是一场温暖的救赎。从那以后,怀明的课桌上开始出现工整的笔记,他的眼神里也多了一丝光亮。他依然会犯错,但每次都会主动来找我认错;他依然内向,但会在同学需要帮助时默默伸出援手。如今,他已顺利考入职业中专,在新的人生赛道上奋力奔跑。

每当想起那个雪夜,我都更加坚信:只要心中有爱,再坚硬的冰也会融化,再荒芜的土地也能绽放出花朵。

以教育家精神为炬,映照学校发展图景

教育家精神是教育者灵魂深处的火种。作为校长,我始终将践行教育家精神融入教育管理与实践各环节,以“做学生为学、为事、为人的示范,引领教师成长,推动教育高质量发展”为使命,在教育的沃土上深耕细作,播种希望。

走上学校管理岗位以来,我坚持把培养教师作为办学治校的目标之一,帮助教师不断提升文化与品德修养、培养创新精神与能力。为此,我积极推行“五个每”工作机制——每人至少具备一个特长,每人娴熟一个优势学科,每人每年攻克一个管理(教学、教研)难题,每人每年至少获得一个区级奖项,每人每年至少帮助一名学困生或心理问题生,为教师指明努力方向。在这一机制的引领下,教职工明确了职业发展路径,在充实的工作中不断提升管理能力、教学水平与研究能力。

育生是根,文化是脉。多年来,我始终主导开展“经典文化进校园”“经典文化进课堂”“经典文化驻我心”等主题教育活动,让每名学生都能够在晨吟暮诵中感悟生命的价值,领悟生命的内涵,把爱国、守法、自强、自立等精神融入灵魂深处。在厚植文化基因的同时,我着力培养学生构建“三个人”教育模式,即“人人爱上一个学科,人人喜欢一个社团,人人掌握一种特技”,以此激发学生的学习兴趣,培养学生的创新能力。

教育是一场向美而行的遇见,是一份薪火相传的事业。未来,我将继续以教育家精神为指引,坚守教育初心,勇担育人使命,带领师生在加快学校高质量发展的道路上笃定前行,书写更加绚丽的教育篇章。

以教育家精神为炬,点燃精细管理引擎

站在岁月的河畔回望,我的教育生涯宛若一串珍珠项链。每一颗珍珠都浸润着我滚烫的心血和汗水,见证着4所学校破茧重生。在这片教育热土上,我以生命为笔,以汗水为墨,书写着永不言弃的奋斗篇章。

15年前,一纸调令将我引向一所民族乡村小学任校长。那是一所被贴上“谁也不愿去”标签的学校:教学质量长期在全区垫底,学生冲突不断,家长“闹校”事件频发。怀揣着对教育的赤诚与改变现状的决心,我毅然接下了这块烫手山芋。

尽管有心理准备,但到校一看,墙壁斑驳,窗户漏风,荒草齐腰,眼前的景象还是让我揪心。十来位教师眼神中尽是迷茫,百十名学生如同“散兵游勇”。既来之,则安之。我始终坚信,每一个孩子都值得期待,每一所学校都有重生的希望。

从那天起,我将自己深深扎根于这片校园。每天早晨,我早早到校,迎接进校的老师;深夜俱寂之时,我伏案疾书,勾勒学校未来发展的蓝图。我拜访经验丰富的老教师,虚心请教,汲取力量;走访学生家长,耐心沟通,争取支持;请示上级部门,积极争取资源。我甚至四处“化缘”,只为给学校注入一丝生机。

我的执着与真诚逐渐打动了身边的人。老师们被我的热情感染,重新燃起教学的激情;家长们看到了我的决心,开始主动配合学校开展工作;上级部门被我的坚持所打动,无偿划拨3000多平方米土地,助力学校扩建;深圳一家企业被我的教育情怀所感动,捐赠了5000多套图书。与此同时,我充分发挥骨干教师的带头作用,组建教研团队,深入研讨教学方案,精准分析每一名学生的薄弱环节。我分批选派骨干教师外出学习,增强本领;邀请专家到校指导,为学校发展把脉问诊。

寒来暑往,春去秋来。在全体师生的共同努力下,这所曾经濒临绝境的学校,如同浴火重生的雄鹰,再次展翅高飞。教学质量提升了,在校学生增长至400多人,家长们脸上露出了满意的笑容,教师们在专业成长的道路上稳步前行。我终于欣慰地笑了,笑容里饱含着艰辛,更洋溢着幸福与自豪。

以教育家精神为炬,扛牢教书育人使命

在新时代的浪潮中,回应人民群众对教育的殷切期盼,提升教师队伍素养,办好人民满意的教育,以教育之力厚植人民幸福根基,是时代赋予我们的重任。

“纵春光,只愿繁花映丹心,不负韶华育桃李。”“选择教育事业,便是选择了高尚。”这是人民教育家于漪老师铿锵有力的话语。她“一辈子做教师,一辈子学做教师”的伟大情怀,如同一束强光,激励我坚守教育初心,无怨无悔地用智慧与爱心,点亮学生们的未来。

“困风霜,翠竹当为撑大厦,只因热忱隐山林。”陶行知先生的故事让我为之动容。为了中国教育的发展,他脱下西装,换上长衫,放弃大城市优渥的生活和每月4000大洋的高薪,奔赴偏远山区。在那里,他化身知识的火种,不顾生活艰苦、条件简陋,只为让更多的孩子能汲取知识的养分,拥有走出大山的希望。他用一生的奉献,完美诠释了师者的担当与无私,成为教育精神不朽的丰碑。

路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。作为党员、作为校长、作为教育发展的引航人,我将继续积极践行“心有大我,至诚报国”的教育信念,聚焦学生的全面发展与成长需求,营造尊重教育规律、充满人文关怀的校园生态,让教师能潜心育人、施展才华,让学生能健康快乐学习、全面发展,办好群众家门口的学校,助力亳州教育高质量发展。(统稿:张秀礼)