导师过五十岁生日,研究生买生日蛋糕和礼物,花费了1万多元

在上海,某所声名远扬的 985 高校中,有一位刚刚踏入研一阶段的硕士研究生。他的老家位于广袤的河南农村,那里的生活质朴而简单。

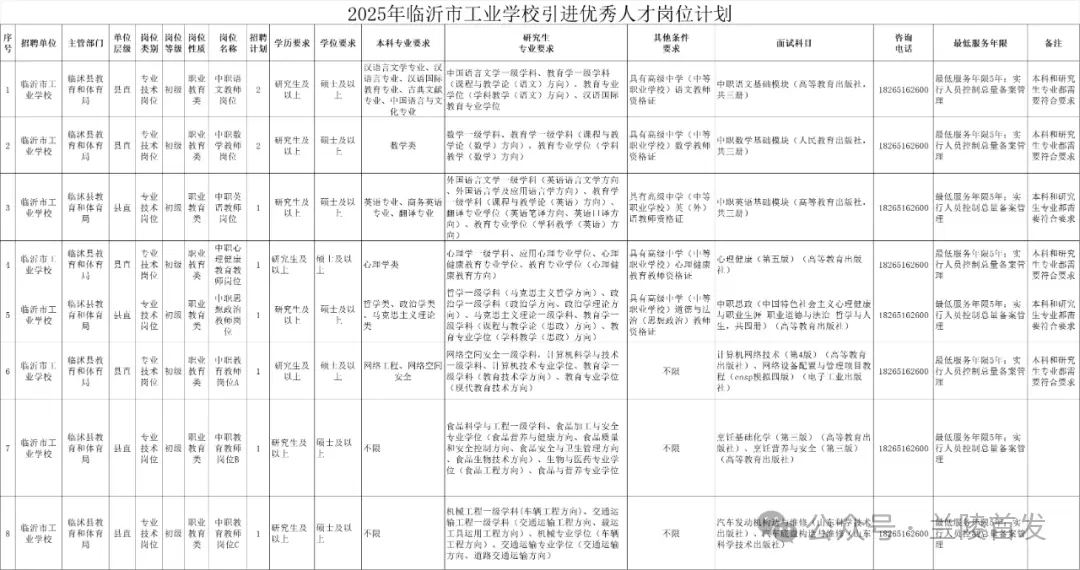

这位研究生近日忍不住吐槽起给导师过生日的花费问题。他的导师,今年迎来了具有重要意义的 50 岁生日。师门的大师兄为了给导师一个惊喜,特意精心定制了一个五层的蛋糕。要知道,这样一个五层的蛋糕,其价格绝非小数目。师门总共 20 个人,经过简单计算,人均大约要为此承担 62 元。

不仅是蛋糕,给导师买礼物这一项的支出更是不菲。他们选购了一部价值 4599 元的智能手机,平均到每个人身上,就是 230 多元。此外,还有茶叶、空气净化器、酒水等物品,加上吃饭的费用,人均又是将近 210 元。如此算来,导师的这场 50 岁生日庆祝,师门 20 个人,人均花费达到了 61.92 + 230.43 + 208.77 = 501.12 元。

500 元,对于很多城市里的人来说,或许并不是一笔巨大的数目。然而,对于这位来自农村家庭的硕士研究生而言,情况却截然不同。在农村,500 元足以支撑他整整一个月的生活开销。他实在想不明白,导师明明有着不错的工资和收入,为何在过生日这件事上,还要让研究生们承担如此高昂的费用。

网友们针对这一现象议论纷纷:“我读三年研究生,没给老师一分钱,没给老师过过生日,相反,我老师总是带着我们出去吃饭,他请客。”这种师生关系中,老师展现出了无私的慷慨与关怀。就如同一些学者所研究指出的,良好的师生关系并非建立在金钱的往来上,而是在知识的传承与精神的交流中得以巩固。

“平时同学朋友聚会 AA 也要小几百块,导师生日 500 元还说的过去。情商,人情世故,不一定是导师的意思,”然而,这种观点也引发了广泛的争议。人情世故的考量往往受到社会环境和个人价值观的影响。在某些社交圈子中,人们可能认为在特定场合花费一定金额是合理的社交礼仪,但这并不意味着在师生关系中也应如此遵循。

“我儿子很幸运,他的导师就是指导他们科研,节假日都是导师请学生吃饭,从来没有导师去占穷学生便宜的,上海导师太没出息了,啥便宜都要拿。”这种评价或许过于片面和偏激。不同地区、不同学校、不同学科的导师,其行为方式和价值观念都存在着差异。不能因为个别案例就对整个地区的导师群体进行一概而论的批判。

尊师重道一直是中华民族的传统美德,但这种尊重应当建立在平等和相互理解的基础之上。如今,社会经济发展迅速,物质的表达逐渐增多,但也应把握好尺度。

当下的消费观念日益多元化,人们在追求形式和排场的同时,往往容易忽略实际的经济承受能力。对于这位研究生来说,他所面临的困境并非个例,反映出在某些场合中,过度消费和不合理的负担可能给一部分人带来压力。

送礼表达心意在不同的地域和群体中有着不同的标准和意义。在农村,勤俭节约是主流价值观,每一分钱都来之不易,500 元的花费对他而言可能是一笔沉重的负担。农民们辛勤劳作,收获的每一份成果都饱含着汗水,他们深知金钱的珍贵。而在城市的高校环境中,消费观念可能相对更加开放,但也应当考虑到个体的差异和实际情况。

有些来自贫困家庭的学生,即便身处城市高校,也难以承受过高的消费支出。因此,在对待师生关系以及人情往来时,应当充分尊重个体的经济状况和价值观,避免盲目跟风和过度消费。