有人389分捡漏211,有人超一本线要托关系报大专

高考志愿填报刚刚结束,今年的风向可真是大变、热议不断。

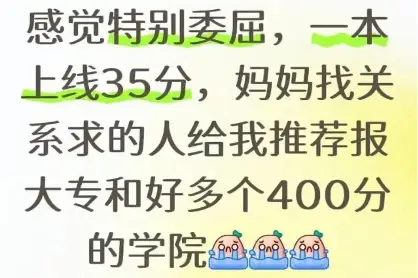

有724分不报清北的、有389分捡漏211大学的,还有超一本线35分,却被家长找关系后让报大专的,网友锐评:这找的是什么邪门关系哈哈哈。

其实也能理解,关系人建议上大专是毕业有编,而孩子觉得:要弄清楚,不是上了就有编,而且再有编也是大专啊。

而在这矛盾背后,还潜藏着父母和孩子之间的认知差异。

父母觉得,托关系办成事,人情世故这块我比你懂,听我的对你好;

孩子觉得,爸妈时代变了,网上信息一搜一大把,我有着自己的判断,不需要靠人脉。

而其实,从报志愿到后面考公考研找工作等等,关于人情世故的分歧,一直都存在于两代人之间。

“年轻人不懂事?”

人情世故的代际矛盾

年轻人觉得父母那代人看重人情世故,总是“活得很累”,且托关系又不一定能办成事。

父母也很难理解年轻人,人情世故的运作可以让自己“过得更舒坦”,年轻人却总说要靠自己的能力争取,吃力不讨好。

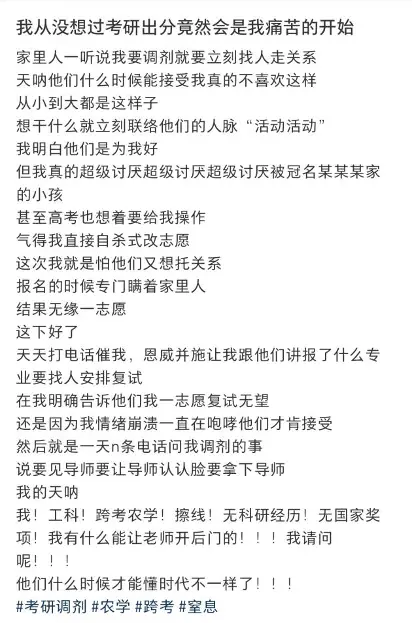

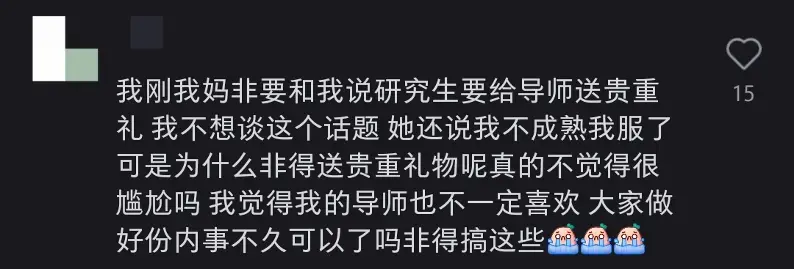

就算孩子已经靠自己成功“上岸”,父母也觉得按照自己的社会经验,还是得打点下,想提前给导师、领导送礼请客;不习惯这一套的年轻人夹在中间,左右为难。

其实年轻人并不是不能理解家长的用心良苦,如果父母说的人情世故真的有用也有必要,他们可能也会试着照做。问题是很多时候,父母的想法已经跟不上时代,用来拉关系的行为也起不到什么实际作用。

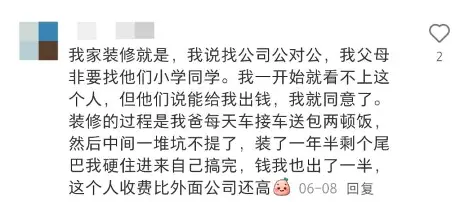

还有父母遇到任何事都习惯性想去托人办事,明明有清晰简单的流程可走,也并不是什么重要的大事,却始终把人情关系放在第一位,有时反而会“聪明反被聪明误”。

我家装修,我想找公司公对公,我父母非要找小学同学装修,结果装得很慢还比公司收费高,挖了一堆坑给我们。

一个大专男生分享,自己读的是护理专业,毕业在人民医院工作,每月能拿三四千块工资。家里有亲戚在部队工作,说他进了部队能拿到七八千块。

家里人就开始帮忙打点关系,给人送茅台,也不知道是不是真的起了作用。

进了部队后,他发现服从性要求非常高,自己待不下去,甚至还不如之前工作顺心。而托关系的那位领导的上级,没有收任何礼物也对他印象挺好,一些事情也会照顾他。

他觉得这份工作其实不需要打点,也怀疑家里人的礼物其实没起什么作用。

我简直搞不懂,为什么非要送这些礼。我们书记根本不在乎。

但父母却觉得这是自己的打点起了作用,认为“年轻人懂个屁,不打点不行”。

家长们似乎总有种惯性,遇事第一反应便是“找熟人”“托关系”:孩子入学要托人打听名额,就医问诊要托人安排专家,甚至连小区物业修水管,都想托个相熟的师傅“多关照”。这种深入生活肌理的处事逻辑,在年轻人眼里却常常显得格格不入。

他们更习惯打开APP查流程、按规则提交材料,对“托关系”的运作模式充满抵触——明明不需要那么多弯弯绕绕,为什么还要花心思打点运作?

这些关于人情世故的矛盾存在于两代人生活的方方面面,在一些地区或行业,人情世故和收礼的不良风气互相作用,反而干扰了正常的工作程序。

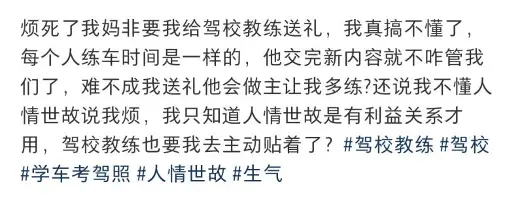

例如在一些驾校,给教练送礼几乎成了默认的流程,而一部分驾校教练也确实把这视为“第二份学费”,对学员区别对待,选择性遗忘了自己的本职工作就是教会学员驾驶技术。

我只知道人情世故是有利益关系才用,为什么对驾校教练也要送礼巴结?

但在今天,传统的”人情社会“逐渐被瓦解,社会的规则也更加明晰,上一代人对人情世故的做法有时不再管用了。

托的“熟人”可能只是辗转认识的泛泛之交,收了好处却办不成事;即便事情暂时办妥,也可能因程序不合规留下隐患;更有甚者,被中间人层层加价,花了远超正常流程的钱,最后只能打碎牙往肚里咽。

对这种费力不讨好的事情,年轻人们当然会产生抵触心理。

时代真的变了?

“来时路”造就不同观念

说到底,这种人情观念的碰撞,源于两代人脚下的“来时路”的不同。

父母并非固执,而是在他们成长的年代,资源分配相对固化,规则透明度不高,“关系”往往是突破壁垒的重要通道,这种生存智慧被他们视作宝贵经验代代相传。

而年轻人则成长于信息更公开、规则更明晰的环境,他们目睹的是考试分数面前的相对公平,是求职市场上能力的直观较量,自然更相信“按规则出牌”的力量。

且很多事靠过去那个人情世故的逻辑已经走不通了,没有大背景大人脉,不如脚踏实地靠自己,反而更有效。

或许人情的“红利”在上一代人的成长路径中的确存在,但随着经济的发展和市场的完善,很多托关系的路早已经走不通了。

互联网信息的发达,也让年轻人们获得了解决问题的诸多“样板”。

过去,信息不对称是人情社会的温床,熟人意味着掌握稀缺信息的特权;如今,一部手机就能查询办事指南、比价购物、远程问诊,信息壁垒被技术手段打破。

年轻人在透明化的信息环境中长大,对“托关系”获取信息的需求大大降低,许多人情运作都不再必要。

另外,相对而言,年轻人也更重视自己的独立性,即使有可以走动的关系,在能解决的前提下,还是更倾向于不欠人情。

很多父母一辈子生活在小城市,保留着更多熟人社会的痕迹,关系网络仍在日常生活中扮演重要角色。

而年轻人已经走入了大城市,在陌生人社会中,人口流动频繁、分工高度细化。托关系办事、维系人情关系不一定真的能帮到自己,更何况在很多场合,过分强调人情才会成为“异类”。

师兄有次误会了导师的意思,专门费大力气找了特产送导师,弄得老师下不来台,最后还是没收,也有点疏远师兄了。我导挺爱惜名声的,不想因为这种事败坏他的名声。大部分时候老师们真的不缺那点东西,没摸清他们的性子真的不能随便送礼物。

即使托关系真的能办成一些事情,对年轻人来说,这或许也并不是他们真正希望的。比起父母一代的结果导向,年轻人对维护公平有自己的执着,也对保证自己的主体性有更高的要求。

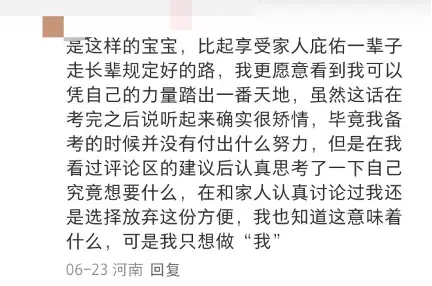

比起享受家人的庇佑,我更愿意看到自己靠自己的力量踏出一番天地。选择放弃这份“方便”,我当然知道意味着什么,可是我只想做“我”。

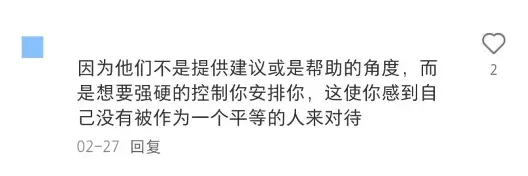

有时他们不是从建议和帮助的角度,而是想强硬地控制和安排你,这让人觉得没有被当作一个平等的人来对待。

曾经需要熟人背书才能确认的信息,如今在公开平台上一查便知;过去依赖人情才能打通的环节,现在按流程走反而更高效稳妥。

社会运转的逻辑变了,从“找关系才能办事”转向“按规则和能力就能成事”,这种客观环境的巨变,让人情世故从曾经的必选项逐渐成为备选项,甚至在很多时候反而多余。

“我知道你们是为我好”

——和而不同,互相尊重

其实,父母的“关系焦虑”与年轻人的“走流程办事”,本质上都是希望孩子过得好、路能走得顺。

父母怕孩子走弯路,才想用尽办法铺路;才决定靠自己相信自己。年轻人了解社会新秩序,才放心相信规则。

与其在人情世故的问题上针锋相对,不如试着理解彼此的出发点。父母可以看到,如今的规则体系已能支撑大多数事情平稳运行,不必再因为旧的经验而过度焦虑;

年轻人也可以体谅,父母的人情世故里藏着的是年代赋予的生存惯性,而非对规则的刻意轻视。

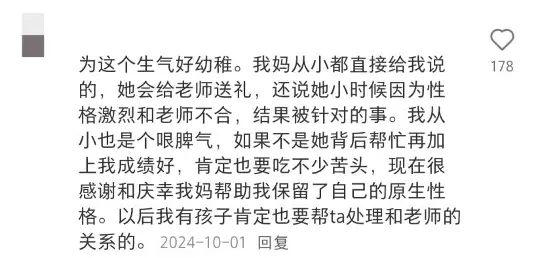

人情世故从来都不是贬义词,在孩子未完成社会化的阶段,父母讲究人情世故也是对孩子的一种保护,更是他们模仿学习社会化的来源。

我妈小时候因为和老师不和被针对,我从小也是哏脾气,如果不是她背后帮忙再加上成绩好,肯定也要吃不少苦头。以后我有孩子肯定也要帮忙处理和老师的关系。

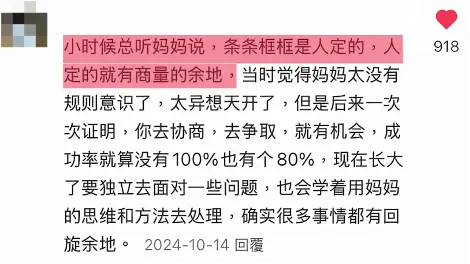

小时候总听妈妈说,条条框框是人定的,是人定的就有商量的余地,当时觉得妈妈太没有规则意识了,但后来一次次证明这是对的。

但对于一些过度社交的人情关系,家长们也要看到,孩子之所以鲜明反对,也有他们对父母的心疼和不平,不希望父母被不值得的关系拖累。

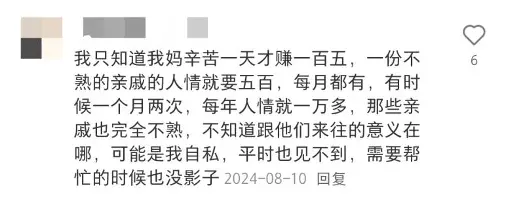

我只知道我妈辛苦一天才赚一百五,每年给不熟的亲戚做人情就要花一万多,平时也见不到,需要帮忙的时候也没影子。

其实,两代人关于人情世故的分歧,无关谁对谁错,只是时代变了,想法自然不同。

过去靠人情办事的日子渐渐远了,现在更多时候,按规则走反而更顺当。

父母不必总想着用老办法为孩子铺路,如今透明的社会机制,本就能为踏实努力的人兜底;年轻人也该明白,长辈惦记着“找关系”,根本上不过是那份怕孩子受委屈的牵挂。

真正好的相处,是彼此多份理解:既尊重规则的公平,不随便用人情打破平衡;也保留人情的温度,在规矩之内互相帮衬。或许某天,父母看到孩子凭本事赢得认可时的开怀笑意,年轻人感受到长辈“想帮你却也尊重你”的心意时,就能更理解对方的观念。

不管是按规则前行的便利和坦荡,还是念着人情互助的温暖与保障,说到底都是在学着和生活打交道。

而这份跨代的理解,终会让我们在时代浪潮里,走得更从容、更坚定。

参考资料:

浙江宣传:人情世故需要学吗

三联生活周刊:死要面子的我爹,其实是家族里“不被看见的人”

三联生活周刊:“整顿职场”的00后,偷偷开始学人情世故了?