协和“4+4”再爆争议!北大学霸、哥大高分女生双双落榜,选拔标准遭质疑

近日,协和医学院“4+4”项目再次被推上风口浪尖。继董某莹事件引发广泛讨论后,5月2日下午,观察者网发布的一段视频,将北大光华学院女生陈如月的励志故事重新带回公众视野。视频标题《什么是真正的热爱?北大金融系女生立志学医,申请协和4+4未被录取,重新高考如愿》,该视频再次引发网友对协和“4+4”项目的热烈讨论。(源自观察者网,部分自媒体等)

陈如月,这位来自上海实验学校的学霸,2017年以高分考入北大光华管理学院金融专业。北大光华学院在国内商学院中排名第一,录取率极低,生源质量极高,且在国内金融行业具有极高的认可度。然而,就是这样一位学术背景优秀的学子,在申请协和“4+4”项目时却遭遇了挫折。

但学霸就是学霸,陈如月克服困难,于去年重新参加高考,如愿被上海交大医学院临床医学录取(8年制本博连读)。

与陈如月形成鲜明对比的是董袭莹。董袭莹本科就读于巴纳德学院经济学专业,该学院虽隶属于哥伦比亚大学体系,但并非哥伦比亚大学本校,且因比较宽松的录取条件,被网友戏称为“很水”。然而,董袭莹却成功进入了协和“4+4”项目,这一结果引发了公众对项目选拔公平性的质疑。

协和“4+4”项目旨在培养“医学+X”复合型人才,其初衷值得肯定。然而,陈如月与董袭莹的案例却暴露出项目在选拔标准、培养质量等方面存在的问题。网友纷纷质疑:为何一个补修医学课程、具备强烈医学意愿的北大学霸,会被该项目拒之门外?而董袭莹的入学背景及学术表现,又是否真正符合项目的选拔要求?

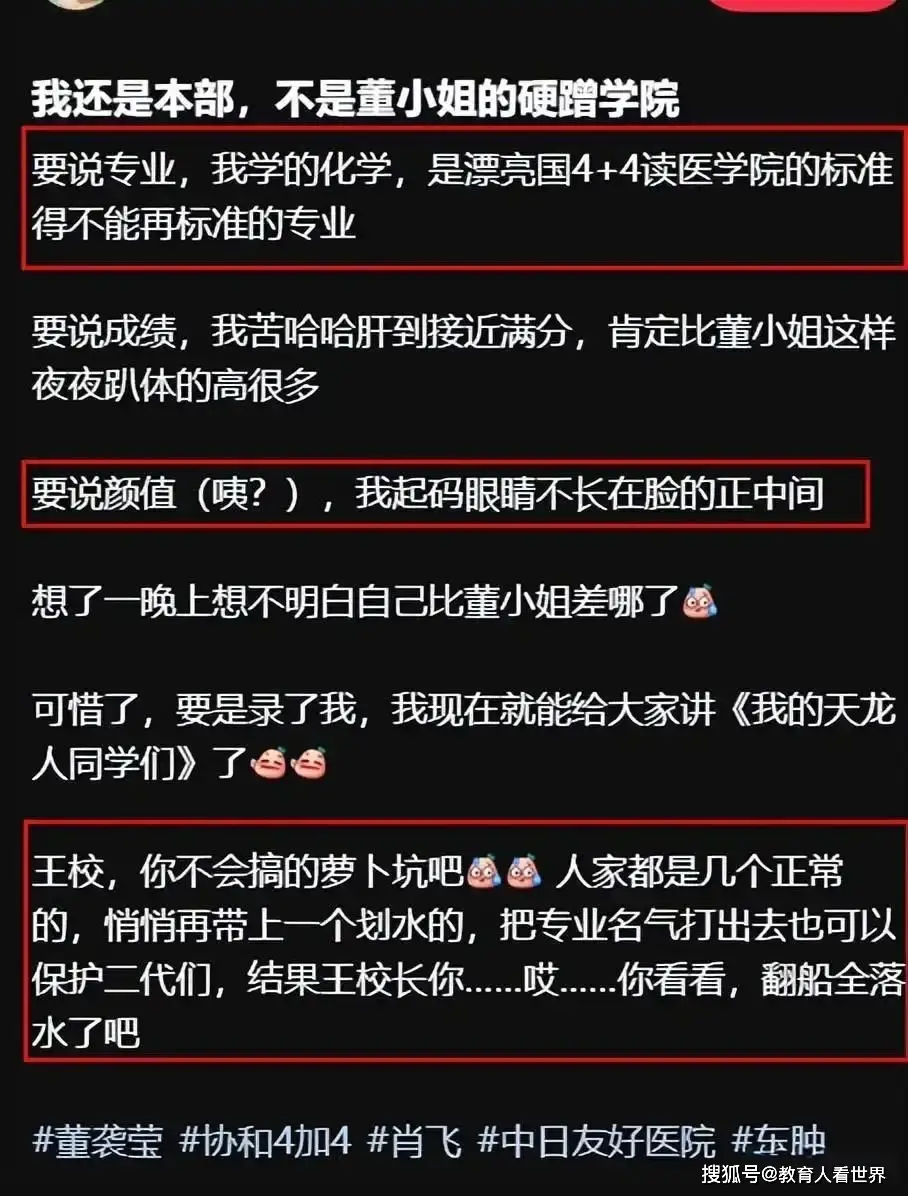

类似的案例不是个案。在社交媒体上,一位哥大本校化学专业毕业的女生,协和4+4申请考到了几乎满分,却依然没有被协和4+4项目录取。女生调侃,要说颜值,我不是眼睛长到脸的正中央,要说成绩,我干到了几乎满分,怎么就不被协和4+4看好呢?不会是萝卜坑吧?

这些质疑不仅关乎个体的命运,更触及了教育公平的核心议题。在教育资源有限的情况下,如何确保选拔机制的公正性?如何避免特权操作对教育公平的侵蚀?这些问题值得我们深思。

写在最后

协和“4+4”项目的争议,本质是一场关于教育公平与精英培养模式的碰撞。陈如月用高考重开人生剧本的勇气,董袭莹入学资格引发的舆论风暴,以及哥大女生“满分仍被拒”的调侃,共同撕开了医学精英教育的一道裂缝:当“跨学科”沦为标签、“复合型人才”成为特权通行证,当选拔标准模糊到连顶尖学子都需猜测“萝卜坑是否存在”,这场本应聚焦医学初心的改革,正陷入公众信任的泥潭。

但裂缝也是是光照进来的地方。陈如月转身走向上海交大医学院的背影,恰是对“4+4”项目最无声的鞭策——真正的医学教育不应被项目标签定义,而应回归临床与科研的本质。协和作为中国现代医学教育的灯塔,其改革尝试值得尊重,但公众更期待看到一场触及灵魂的自我革新:公开选拔细则、严控导师权力边界、建立第三方评估机制,让“医学+X”的愿景落地为可量化的公平。

教育公平从来不是平均主义,而是让每一份努力都被公正丈量。当协和“4+4”项目能坦然面对公众审视,当陈如月们的医学梦不再需要“高考逆袭”的悲壮剧本,中国医学教育才能真正迈向与顶尖学府地位相称的成熟与自信。

你怎么看待这件事?欢迎留言讨论。

(图源网络,图文不相关,侵联删)